Krieg der Generationen: Deregulation vs. Nationaler Sozialismus

„Immer früher trennen sich die Wege der Aufsteiger und Verlierer und die Jugendbewegungen mußten erfahren, daß ihre rebellische Attitüde von der Gesellschaft dazu mißbraucht wurde, sie materiell und kulturell auszugrenzen, weil die meisten Jugendlichen ökonomisch und politisch nicht mehr gebraucht wurden. Zu der gewöhnlichen gerontokratischen Abwehrbewegung gegen die Jugend kam nun ein heftiger ökonomischer Abwehrkampf. Die größte Gefahr für die Position des ,normalen Lebens‘ im Mainstream geht nicht von Ausländern aus, sondern vom Jugendlichen.“

G.Seeßlen (1994, 177)

„Fight This Generation“

Pavement

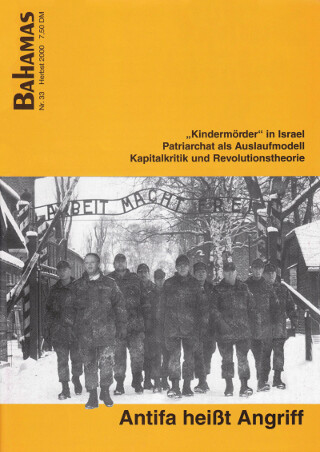

Medien produzieren gewohnheitsmäßig Bilder des Schreckens: In diesem Sommer waren es nicht zum ersten Mal, aber massiv wie nie zuvor, Bilder von kurzgeschorenen und uniformierten Jugendlichen als gefährliche, andersartige Monster, die von außen in die an sich wohlgeordnete Welt der Erwachsenen und Braven mit dem Ziel eindringen, sie zu zerstören. Das reine und unerklärliche Böse inkarniert sich im Skin, zu dem die Gesellschaft kommt wie Ripley zum alien im gleichnamigen Horrorepos. Ebenso wie es der Horrorfilm vermeidet, das Böse durch lange und akribische Einstellungen zu entdämonisieren und deshalb gern mit Schattenrissen, undeutlichen Kurzeinstellungen und Teildarstellungen arbeitet, prangen auf den Zeitungsseiten und den Bildeinblendungen der Tagesschau häufig nur Großaufnahmen von Stiefeln einschlägiger Marken, das Ganze gern auch mal mit Kampfhund. Fast scheint es so, als ob die im Frühsommer 2000 erfolgte plötzliche Wandlung der schäferhundliebenden Nation zur Nation der Hundeverfolger das Auftaktkapitel einer antifaschistischen Läuterung war. Zugleich kündigte die entsprechende Hysterie an, wie der „Aufstand der Anständigen“ (Schröder) mit durch (Hunde-)Rasse, Herkunftsland oder Lebensalter per se als aggressiv ausgewiesenen Kreaturen umzuspringen gedenkt.

Der rechtsradikale Jugendliche mutierte plötzlich vom anerkannten, wenn auch fehlgeleiteten Teil deutscher „Leitkultur“ zum public enemy No.1, dessen Verderbtheit keine Eltern und keine Lehrer hat, dem nichts zeitgemäß Deutsches mehr innewohnt. Dabei hat er sich nicht gewandelt und betreibt kein anderes Geschäft – also „Aufklatschen“, Brandstiftung und Denkmalsschändung – als er es seit Jahr und Tag unter offenem Beifall der (ost)deutschen Passanten einerseits, unter verständnisvollem Tadel von Erziehern, Medien, Justiz und Gesetzgeber andererseits, getan hat. Der aufbrandende Antifaschismus querbeet durch Polit- und Medienlandschaft hat nichts damit zu tun, daß es mit dem Neonazismus schlimmer geworden wäre oder gar, daß man es erst mit zehnjähriger Verspätung mitbekommen hätte. Der Widerwille gegen den jugendlichen Neo-Nazi entspringt vielmehr dem Wissen um die Todgeweihtheit des „Traumdeutschland“ der 50er/60er Jahre, dem Wissen, darum, daß die für den Postfaschismus konstitutive Nachkriegs-Lebenslüge aufzufliegen beginnt: Der Selbstbetrug einer bruchlos gelungenen Verschmelzung des geliebten Nationalsozialismus mit dem freien Markt zur „formierten Gesellschaft“ Ludwig Erhards, das als Realphantasma weder streunende Hunde noch ebensolche Jugendliche kannte und hinnehmen wollte.

„Im Jahr 1965 gab es vermutlich mehr deutsche Faschisten als im Jahr 1935. Aber die meisten von ihnen waren zugleich gute Demokraten und Mitglieder in Kleingärtnervereinen und bewußte Verbraucher und Besucher des Teutonengrills an der Adria und Fernsehzuschauer und Gartenfestfeierer. Aber sie alle benötigten eine deutsche Kultur, einen deutschen Alltag, der die faschistische Seele, die Struktur der Wahrnehmung von Beschleunigung, Kränkung und vergangenem Glück mit dem Leben in der freien Marktwirtschaft versöhnte.“ So „entstand ein Traumdeutschland, in dem gleichzeitig Persil weißer denn je wusch und die Stukas über Rußland heulten, in dem man Heimatlieder sang und Weihnachtsbäume schmückte und tief gekränkt war, wenn an der Gemütlichkeit gerüttelt wurde.“ (Seeßlen 1996, 35f.)

Nazi-Aliens

In ihrer Störenfried-Funktion für die Volksseele gleichen die Glatzen durchaus den „Gammlern“, denen 1965 seitens der „gemütlichen“ Windjackenträger normalerweise das Arbeitslager und Schlimmeres verordnet wurde. Den Störenfrieden des Jahres 2000 wäre ein solches Arbeitslager noch nicht einmal unwillkommen, wenn sie darin auch die Kapos geben dürften. Noch lieber aber wäre es den Bomberjackenträgern, diese nach Ablauf einer angemessenen Sturm-und-Drang-Zeit in ganz traditioneller Manier gegen die sprichwörtliche Windjacke einzutauschen. So sind sie auch nicht aus eigener Absicht, also vorsätzlich, eine Bedrohung dieser Gemütlichkeit, sondern gerade dadurch, daß ihre emotionale wie geistige Ausstattung nur allzusehr der „großen Mehrheit“ (Schröder) jener gleicht, die „anständig“ sind.

In den Augen der Jung-Nazis selbst haben denn auch nicht sie, sondern hat die Vorgängergeneration den deutschen Pfad der Tugend verlassen. Stolz fühlen sie sich als völkisch-nationale Revolutionäre, als die letzten Vertreter von Arbeit, Blut und Ehre in einer völlig verkommenen Welt, die sie verraten hat: „Vorwärts im Kampf gegen die Macht der herrschenden Politiker! Jetzt die antikapitalistische Wirtschaftsordnung schaffen!“ tönt die NPD und die „Kameradschaft Gera“ hat nicht nur ihren Adolf Hitler (aka 18 im Nazi-Inspeach), sondern auch ihren Horst Mahler verinnerlicht: „Das System ist der Fehler“! Wahre deutsche Lebensart trachten sie vorzuleben, indem sie pars pro toto die Personifikationen des Undeutschen, die Ausländer, die Behinderten, die Schwulen und die „Zecken“ jagen; das alles durchaus im Einklang mit den Ressentiments der „Mehrheit. Die Bestimmung der „Feindgruppen“ als „Dachpappe“ oder die Bezeichnungen „Preßkohle“ für Afrikaner, „Asseln“ für Obdachlose und „Zecken“ für Linke sind längst in der Alltagssprache so präsent wie sie unweigerlich zum – früher hinter vorgehaltener Hand ausgesprochenem – Bewußtseinsinventar des staatsbürgerlichen Tauschsubjekts gehören.

Worin unterscheidet sich nun der jugendliche Nazi-alien vom gesetzteren Mitbürger und warum kooptiert man nicht die doch eigentlich so hervorragend konditionierten Jung-Autoritären in die staatliche Gewaltorgane, wie es bis vor kurzem noch Brauch und Sitte war? Weil es gerade der unbedingte Wille, reibungs- und bruchlos dazuzugehören, das Einfordern des in den guten, alten Zeiten Selbstverständlichen ist, was diese Jugendlichen „systemfeindlich“ macht. Die, wie es der Kultusminister Sachsen-Anhalts nennt, „hegemoniale Jugendkultur“ (taz, 30.8.2000) ist rechts, damit der „Gemütlichkeit“ der „Anständigen“ eng verwandt, aber sie ist eben auch ihr illegitimer Bastard. Das hat sie vom Traum der auf Gehorsam setzender Poliere, Unteroffiziere und Oberstudienräte zum Alptraum der „Neuen Mitte“ und der Unternehmerverbände gemacht.

Jenes „Reich“, von dem NPD-Jungfunktionäre, Oi-Bands (beispielsweise im Szene-Hit von „Kraftschlag“ Wir sind die Skins aus dem großdeutschen Reich) und adrett gescheitelte Gymnasiasten gleichermaßen schwärmen, eine krude Mischung aus Kim-Il-Sung, Deutscher Arbeitsfront, rassischer Reinheit und kleinbürgerlichen Konformitätswünschen, ist ebenso das aufgekündigte Zentrum des Nationalsozialismus wie auch das seines legitimen Nachfolgers. Es unterscheidet sich von dem „Reich“, in dem beispielsweise die Teilnehmer der vom Berliner Senat Ende der 60er Jahre veranstalteten Anti-APO-Aufmärsche geistig lebten, eigentlich nur durch den nationalrevolutionären Gestus, der genau die zur Provokation gewordene Sehnsucht nach jenen tatsächlichen 60er Jahren markiert. Die Lobeshymnen des stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Eisenecker auf die nordkoreanische Juche-Doktrin nationaler Autarkie wie auch das Lob der DDR, weil sie der „Amerikanisierung“ widerstanden habe, entstammen der Enttäuschung darüber, aus „Traumdeutschland“ vertrieben worden zu sein. Daß die verblichene DDR die faschistischen Vorlieben, die ihr nach ihrem Ableben entgegengebracht werden, nicht verdient hat, sollte sich ohnehin von selbst verstehen.

Was den real existierenden Sozialismus wie die „formierte Gesellschaft“ zu so inniglich begehrten Phantasmagorien werden läßt, war eben das vom Postfaschismus eingelöste faschistische Versprechen: Für die autoritäre Unterwerfung, der lebenslangen Zusage, ein Subalterner zu bleiben und die Zumutungen der Produktionsschlacht auf sich zu nehmen, die materielle wie symbolische Anerkennung als „Arbeiterklasse“ oder zumindest wie in der frühen BRD als „Otto-Normalverbraucher“ oder „Kleiner Mann“ durch den Volksstaat und seine ideologischen Apparate zu erhalten (Das Ventil des Hasses auf derlei Existenz waren und sind im übrigen auch heute noch jene, denen Genuß ohne Arbeit unterstellt wird – vom korrupten Politiker bis zum Obdachlosen). Dieser Pakt aber ist aufgekündigt – offenkundiger denn je, seit das bundespräsidiale „Ein Ruck muß durch dieses Land gehen“ von Gardinenpredigten neusozialdemokratischer Realpolitik abgelöst worden ist.

Zerstören, um teilzuhaben

Weil der Nazi-Skin dem Staatsproletarier so ähnelt, imitiert sein subkultureller Dress- und Körpercode, der im England der 60er Jahre entstand und bereits damals von working-class-Nostalgie geprägt war, im heutigen Deutschland bloß noch die Zeichen der militarisierten Arbeit im Faschismus. Garantierte diese seinem Vorgänger die symbolische Erhöhung, so garantiert sie dem heutigen Nazi-Skin die offizielle Ächtung. Es ist die Ächtung dafür, eindringen zu wollen in die wohlgeordnete Welt der reguliert-autoritären industrial relationships, in deren Restbestände zu gelangen ihm genauso schwer fällt wie anderen Überflüssigen: Dem human waste der Kranken, Behinderten und anderweitig Gescheiterten sich nicht nur in seiner eigenen Perspektive, sondern auch in der der „anständigen“ Bürger immer mehr annähernd, haßt er sie gerade dafür besonders intensiv – nicht nur in Eberswalde: „Am Donnerstag prügelten 13-jährige Rechtsextreme einen gehörlosen 17-Jährigen halbtot. Im Plattenbauwohngebiet im brandenburgischen Viertel sammelt sich die rechte Wut. Eingeklemmt zwischen Betonblocks, steht die Förderschule für geistig Behinderte. Es stinkt nach Urin, rechte Parolen und brutale Sprüche zieren im Erdgeschoss die frischgestrichene Mauer. Ein verwaschenes rotes Hakenkreuz blitzt durch weiße Farbe. ,Das ist die Schule für die Bekloppten, die Durchgedrehten‘, ruft ein Junge mit Bomberjacke vom Balkon des ersten Stocks im benachbarten Wohnhaus. Sein Freund kommentiert: ,Und wir sind hier im Ghetto’“. (Berliner Morgenpost, 28.10.2000)

Die Zerstörungslust entspringt dem Wunsch nach Teilhabe an dem Phantasma-Deutschland, dessen Pforten verschlossen bleiben werden. Je mehr Gesundheit, Angepaßtheit und Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft am malträtierten ausländischen, behinderten usf. Normabweicher bewiesen werden, desto mehr weist der dereguliertePostfaschismus die blutigen Liebesbeweise seines verschmähten Nachwuchses zurück. Nicht aus Mitgefühl für die Opfer dieses Treibens, sondern weil das Betriebsgeheimnis des Postfaschismus durch das Zerrbild des Idealbürgers vergangener Zeiten, den Bomberjackenträger, gnadenlos entlarvt wird: Er verlangt laut die Einlösung des Versprechen der Gleichheit der Volksgemeinschaft, die ihm die Alten deswegen vorenthalten, um sie für sich als Werte-, Solidar- und Frührentengemeinschaft weiter praktizieren, sprich finanzieren zu können. Wider ihren Willen muß diese generationell abgeschottete Gemeinschaft also faschistischen Antifaschismus praktizieren, um zu leugnen, daß es Fleisch von ihrem Fleische ist, was da mordbrennend um seine Anerkennung als Erben ringt. Um die Form der Gleichheit geht es: Sorgt der Staat weiterhin dafür, daß man in der subalternen Gleichheit der Volksgenossen die Existenzangst sistieren kann oder wird man der Gleichheit eines Marktes ausgesetzt, der das Ticket der deutschen Volkszugehörigkeit umgehend entwertet. Die Antwort auf diese Frage gab der Bundestagspräsident in der Debatte „Für Toleranz und Menschlichkeit – gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt in Deutschland“ am 28.9.2000: „Ich hoffe, nein ich bin überzeugt, daß sich alle in diesem Hause in der Abwehr (!) dieser Gefährdung unseres (!) friedlichen Zusammenlebens, dieses Angriffs auf die Wertegrundlagen (!) unserer Demokratie einig sind.“ Woher dieser Angriff kommt und daß er letztlich nur das beansprucht, was die Alten hatten, weiß Thierse genau: „Die DDR hat unter den Werthaltungen, die sie den Menschen aufgeprägt hat, wohl am folgenreichsten die Vorstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit(!) geprägt. Ich will das nicht kritisieren; das Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist ein sehr menschliches Grundbedürfnis. Aber jetzt wird sichtbar, daß die spezifische Ausprägung der Gleichheitsvorstellung eine Rückseite hat: den Konformitätszwang, die Unfähigkeit, mit Differenzen umzugehen und soziale Differenzen auszuhalten.“ (Auszug aus dem Steno-Protokoll auf: http://www.bundestag.de/gremien/reden/rechts.htm. Hervorhebungen von mir, U. K.)

Der Rahmen des postfaschistischen Generationenkonflikts ist damit abgesteckt: Je höher bei den unter-dreißig-Jährigen der „volksbezogene deutsche Sozialismus“ (wie ihn die sehr jugendliche sächsische NPD predigt, laut FAZ vom 4. 8. 2000) im Kurs steht, desto unheimlicher werden sie einer Zivilgesellschaft, die die Rechten als Linke bekämpft, als diejenigen also, die die „Leerstelle der Linken“ eingenommen haben: „Unverbesserlichen, militanten Feinden der bürgerlichen Gesellschaft bleibt heute, nach dem Scheitern der radikalen Linken, offenbar nur der Weg zur äußersten Rechten.“ (Tagesspiegel, 22. 8. 2000). Gegen die eigene Brut und ihre nationalrevolutionären Zumutungen verteidigen die Noch-Nutznießer der letzten nationalen Revolution zäh deren Errungenschaften: Pension, Rente und kündigungsgeschützen Arbeitsplatz. Sie werden verteidigt gegen die, die ebenfalls in den Genuß dieser Errungenschaften kommen wollen und mit ihrem Haß gegen „das Undeutsche“ überdeutlich enthüllen, worauf sich auch der Anspruch der Alten allein gründet: Aufs Deutschsein.

Die asozialen Gewaltausbrüche sind purer Konformitätsterror, aber in dem Sinne, daß da ein verzweifelter Wille zur Konformität sich als Delinquenz zu beweisen sucht. Noch während sie schon im Knast vergammeln, streben sie nach nichts anderem als Anpassung und unterscheiden sich in nichts von den Spießern, die sie gerne wären, die „Braunen Zellen im Gefängnis Schwarze Pumpe“: „Auch der Packer-Typ klagt über den schlechten Einfluß der Anstalt. Aber er meint eher die ,Drecksäue‘, ,Penner‘ und ,Langschläfer‘, die ,nie gelernt haben zu arbeiten‘, ihren Hintern nicht hochkriegen und die Tage so vergehen lassen. Er wolle hier nicht zum ,Assi‘ werden, sagt er.“(Tagesspiegel, 7. 8. 2000)

Haß im Osten – Haß im Westen

Daß der Haß auf den „Assi“, der Jugendlichen in Ost und West so gemeinsam ist, daß in der ersten big-brother-Staffel arbeitslose und randständig beschäftigte Twens fast allabendlich darüber philosophierten, wie wichtig Arbeit für die Persönlichkeit sei und wie sehr sie Sozialleistungsbetrug verabscheuten, bedeutet nicht, daß die Ausdrucksformen des Generationenkampfs nicht sehr unterschiedlich sind. Überwiegt im Osten der Stiefel-Nazi, Wiedergänger der militarisierten Arbeit, so ist das die Konsequenz des abrupten Zusammenbruchs der proletarischen Welt, in der immerhin ein Kultus um die „Junge Garde“ getrieben worden war. Daß sich die Freizeitgesellschaft ausgerechnet im Milieu der Arbeitsfetischisten installiert, ruft geradezu nach den Skin-Attributen zur Simulation des National-Proletarischen, das ja auch den Alten häufig lieb und teuer ist. Der Generationenkampf als solcher ist dagegen im Westen viel ausgeprägter: Man konkurriert mit seinen liberalen oder linken Eltern, die scheinbar nicht altern wollen. Die Auffassung, daß ihre „morschen Knochen“ ihnen den Weg zum bequemen Futtertrog versperren, appelliert an den antibürgerlichen Aspekt, den gerade das verkrachte Bürgertum am Faschismus von jeher so faszinierte. Nur unter dem Terrorjoch der aufgelösten Zeitautonomie innerhalb der new economy und dem Absolvieren von drei Auslandspraktika bis zum dreiundzwanzigsten Lebensjahr kann das Wohlstandsniveau der Eltern zumindest simuliert werden. Die Erfahrung der Abschaffung von Jugend wird verschieden gemacht, eint aber dennoch im Zeichen des Neonazismus, macht den „proletarische(n) Skinhead und de(n) bürgerliche(n) Neonazi kompatibel“: Haßt der Osten, weil die Glorifizierung des nationalen Nachwuchses ins Gegenteil umgeschlagen ist, so haßt der Westen schlicht deswegen, weil ihm die Lebensphase „Jugend“ verweigert wird. „Daher ist der neofaschistische Jugendliche auch nicht generell in den Sozialarbeitermythos vom Modernisierungsopfer einzuordnen. Der Jugendliche, der keine Aussicht auf eine bürgerliche Zukunft hat, findet sich in dem Idiom ebenso wie der ... smarte Aufsteiger.“ (Seeßlen 1994, 181)

Der Generationenkonflikt zwischen asozial-gewalttätiger Überanpassung einerseits und repressiver Zurückweisung dieses aufsässigen Konformismus durch den Staat andererseits ist in keiner Weise Ausdruck einer etwa noch vorhandenen oder gar neu aufgekommenen „gesellschaftlichen Hegemonie des Antifaschismus“. Letztlich kann der Konflikt, der sich als Staatsantifaschismus vs. Nationaler Sozialismus verkleidet, so dargestellt werden: Die Jungen reklamieren für sich das nationalsozialistische Ticket, das die Alten ihnen verweigern, weil es nur noch von ihnen selbst eingelöst werden kann – Gnade der frühen Geburt. Wolfgang Pohrt beschrieb 1992 hellsichtig, was als Reaktion darauf folgte, daß im Osten die Alten ihr Schäfchen mit der Wiedervereinigung ins Trockene zu bringen wußten – beispielsweise mit der Anrechnung von Rentenansprüchen, Dienstjahren und Vermögenskonversion – auf Kosten jener, die Ansprüche, Dienstjahre und Vermögen nur in dem Unternehmen hätten erwerben können, das 1989/90 von der bisherigen Belegschaft geschlossen wurde, der DDR: „So wurde in jener Nacht,“ der des Rostock-Lichtenhagener Pogroms im Herbst 1992, „ wo unter dem Beifall der Erwachsenen ein Haufen vorgeschobener Kinder und Halbwüchsiger drauf und dran war, das eigene Leben unwiderruflich zu verpfuschen, allmählich sogar den Beteiligten klar, daß die Beseitigung der Asylbewerber bestenfalls ein Appetithappen sein konnte. Schwer auszumachen, was die feixenden Alten auf den Balkonen und am Straßenrand mehr beglückte, die Vorfreude auf tote Zigeuner oder die Zuversicht, die herumzigeunernden Jugendlichen bald hinter Gittern zu wissen.“ (Pohrt 1992, 14)

Die aus der AntiFa-Linken stammenden Verfechter einer im Bündnis mit den Institutionen zu erreichenden „kulturellen Hegemonie des Antifaschismus“ von ak bis zag machen sich auf ihre Art mit diesem Typus „feixender Alter“ gemein. Die pfiffigen Politikaster wittern die Chance eines Notaussstiegs aus einer Szene, die längst nichts anderes mehr darstellt als die Selbstorganisation des Elends jugendlicher Überflüssigkeit, den Ausstieg zum sozialen Aufstieg. In einer Art eskapistischer Mimikry kopieren sie das Erfolgsrezept derjenigen, die die BRD so gründlich zivilisiert haben, wenngleich heute kleinere Brötchen gebacken werden: Statt Professuren gibt es bloß noch Journalisten- und Pädagogenanstellungen zu verteilen. Der ehemalige Marsch durch die Institutionen ist zu einem bloßen Sprint in die Institutionen geworden, der ein anderes Programm als „Nie wieder Repression ohne uns“ nicht mehr vorweisen kann: „Die Frage ist also letztlich, was wir draus machen: Genauso wie für Beckstein, Schönbohm oder Schily böte sich auch für radikale Linke die theoretische Möglichkeit, die Situation zur Stärkung ihrer Position zu stärken ... oder einfach nur die entstandenen Räume in der öffentlichen Diskussion zu nutzen, um gesellschaftlich wieder diskursfähiger zu werden.“ Noch offener: „Genau diese Stimmung müssen wir auszunutzen versuchen. Es geht für uns darum mehr Einfluß zu nehmen, ein Stückchen kulturelle Hegemonie zurückzuerobern ... mögliche Handlungsspielräume für die Linke auszuloten und sie vor allem zu nutzen.“ Und wie ein ordentliches Renegatenbewerbungsgespräch nun einmal abläuft, geht es ohne eine Absage an die (eigene) Hitzköpfigkeit nicht ab: „Antifa war nicht immer gleich Antifa, ist nicht immer gleich Antifa und wird nicht immer gleich Antifa bleiben. Der Begriff allein hat sich über die Jahre hinweg verändert, wurde angepaßt an die jeweiligen Notwendigkeiten(!) und Stimmungen.“ (Interim 509, 7.9.2000; sprachliche Ungereimtheiten wurden originalgetreu zitiert)

Der Wunsch nach Vernichtung des Lebendigen

Solch unbedingter Anpassungswille an die „jeweiligen Notwendigkeiten“ wird für die öffentliche Karriere auch bitter nötig sein, denn unter den lebenshungrigen Alten ist selber der Konkurrenzkampf in ungebremster Härte ausgebrochen: Die Angst ums eigene Privileg entlädt sich zunehmend in symbolischen Abstrafungsaktionen an die Mißbraucher solcher Privilegien in Gestalt von Beamten, Politikern und Parteien. Daß die „paar Ausländer“ nicht genügen würden, um den Groll, den alle gegen alle hegen, zu ventilieren, hatte Pohrt auch schon 1992 angenommen. Kaum jemand hätte aber noch vor wenigen Wochen geahnt, daß dieser all- und gegenseitige Widerwille sich als „Antifaschistischer Deregulationsstaat gegen nationalrevolutionäre Neo-Nazi-Asoziale“ kostümieren würde. Überhaupt ist es kaum mehr vorhersagbar, wer oder was als jeweils nächste Projektionsfläche für die allseitige Mißgunst der verfolgenden Unschuld herhalten muß – allenfalls ist klar, daß es immer Schwache sein werden, die diese Mißgunst nicht nur symbolisch sondern auch physisch zu spüren bekommen: „Asylbetrüger“ und „Perverse“ sowieso und zunehmend – im Zeichen von zero tolerance – werden es „asoziale“ Jugendliche sein, denen dieses Schicksal widerfahren wird, gleichgültig, ob sie nun selber Schwäche verachtende Neonazis oder bloß an der Ecke herumlungernde Dopehändler sind: „Sicher ist nur, daß nicht bloß die Gier nach Westautos und Bananen die lebenshungrigen Alten im Herbst 1989 dazu trieb, die Zukunft der eigenen Kinder zu gefährden, sondern ein gegen die Jugend als Sinnbild alles Lebendigen gerichteter Vernichtungs- wunsch.“(Pohrt 1992, 14) Gerade der besondere Virilitätskult, mit dem die Angst vor der Überflüssigkeit bei männlichen Jugendlichen gebannt werden soll, wird den Wunsch nach ihrer Bestrafung nur steigern, sobald sie sich erdreisteten „national-revolutionäre“ Ansprüche zu stellen oder anderweitig aus dem Rahmen zu fallen, sobald sie sich also nicht damit bescheiden, sich als angeheuerte Schlägertruppe oder Disko-Rauswerfer zu betätigen und es sie nicht mehr zufrieden stellt, stigmatisierte Ausländer im Halb-Verborgenen zu klatschen.

Das Ausufern der Projektionen aber ist den Alten und ihrer Brut gemeinsam. Denn das, woran die „postindustrielle Wissensgesellschaft“ Anpassung verlangt, widerstrebt beiden zutiefst: Ausgerechnet das klassische Haßbild des Faschismus, die Karikatur des Bürgers als Couponschneider und Spekulant, personifiziert das Versprechen der Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft. Ausgerechnet auf diese Gestalt richtet sich der mittlerweile unumwunden ausgesprochene Wunsch des Staates nach seinem Idealbürger: Autarker Selbstversorger und gleichzeitig nicht mehr als ein Rädchen in der organischen Einheit von Arbeitsvolk und Kriegsstaat hat er zu sein. Je mehr gefordert wird, daß ein jeder seines Glückes Schmied zu sein habe, um so mehr entfallen die Kriterien, nach denen einst das Glück erzwungen werden sollte: Die Ochsentour durch Behörden und Verbände, der protestantische Arbeitsethos, die Unterwerfung unter die Zumutungen der Massenarbeit, die dem Staatsbürger seine Existenz als vor Kapital und Staat gerechtfertigte erscheinen läßt, die er sich durch seine Arbeitswilligkeit „ehrlich“ erworben hat. Wo Millionensummen zumindest suggestiv in jedem Lebensalter von jedem eingestrichen, auf Tastendruck gemacht oder verloren werden können, gibt es keine Rückversicherung, kein gerechtes Entgelt, sondern bloße Panik. Der Gewinn ohne Mühe, ja ohne Arbeit, rein durch Spekulation und Glück war und ist allen suspekt: Gefordert und gefördert wird heute aber genau der Typus, den der faschistische Staat an die Kandare zu nehmen versprach, wofür der Führer von den Deutschen so geliebt wurde: Den in privater Absicht Geld scheffelnden, spekulierenden, staatsfernen Bürger.

Raus aus dem Osten

Was der Staat also mit seinem Antifaschismus, mit der Eigenverantwortung und mit der qualifizierten Einwanderung fordert, widerspricht seiner historischen Bestimmung als „Volksstaat“: Wenn Deutsch-Sein nur noch ein zunehmend schlechter alimentierter Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen bedeutet und nicht mehr als Synonym der „schaffenden Arbeit“ verstanden wird, dann entsteht faschistische „Systemfeindschaft“. Der Haß gilt nun dem Staat, weil er „Undeutsches“ fördert, weil er Behinderte, Asylbewerber, jüdische Kultureinrichtungen etc. mit den Mitteln fördert, die eigentlich dem jugendlich-gesunden Arbeitskörper zuzukommen hätten – so erscheinen Behindertenschulen wie Jüdische Gemeinden als illegitime Nutznießer des Staates. Und so kann heute zum Staatsfeind auch der werden, der eigentlich den totalen Staat fordert, welcher wiederum diesen Anspruch nur noch mit Repression beantworten kann, die sich selbst antifaschistisch verklärt. Diese Repression ist der Kern des neuen staatlichen Antifaschismus: Sein Programm ist ein illiberaler Liberalismus, der staatsbürgerliche Loyalität nur bewirkt, indem dem Verfolgungs- und Strafbedürfnis der „Anständigen“ nachgegeben wird. Diese würden sich mit symbolischer Verfolgung bzw. „Law and Order“ zufriedengeben. Die jugendlichen Rechtsradikalen hingegen, die Verfolgung und Bestrafung in die eigenen Hände zu nehmen trachten, werden zum Objekt von „Law and Order“ und dienen so – wenn auch anders als von ihnen selbst intendiert – der völkischen Erbauung.

Diejenigen, die jetzt dem Antifaschismus zu „gesellschaftlicher Hegemonie“ verhelfen wollen, beteiligen sich an diesem Kesseltreiben. Ein linksradikaler Anti-Postfaschismus aber müßte den Kampf aufnehmen gegen das, was rechte Jugendkultur wie „liberale“ Gesellschaft eint: Die scheinbare Naturhaftigkeit des gesellschaftlichen Scheiterns, die Personalisierung der Schuld an der erfahrenen Überflüssigkeit. Angesichts der Alternative, die eigene Überflüssigkeit mit Gewalt auf die „Minderwertigen“ zu übertragen (neofaschistische Variante) oder sie als Beweis individueller Minderwertigkeit der Jung-Nazis zu begreifen (staatsantifaschistische Variante) ist die Parteinahme für die staatliche Variante selbst unter realpolitischen Gesichtspunkten absurd. Statt sich am volkspädagogischen Großexperiment „Zivilgesellschaft Ost“ zu beteiligen, sollte man vielmehr vorbehaltlos die Forderung beispielsweise der in Rathenow zwangsuntergebrachten Asylbewerber unterstützen, die nur eines wollen: Raus aus dem Osten.

Indem der Staatsantifaschismus das ökonomische Scheitern individualisiert, in Jugendarmut hie und 60-Wochenstunden start-up-Terror da zerlegt, lockert er das Blutsband zwischen nationaler Arbeit und totalem Staat. Darin kommt aber kein Fortschritt zum Ausdruck, weil der „schlanke Staat“ sich einerseits der faschistischen Sehnsucht nach personalisierter Verfolgung bedienen muß, aber andererseits die Forderung nach staatlicher Anerkennung „deutscher“ Arbeit nicht mehr – und schon gar nicht mehr generationsübergreifend – befriedigen kann: Die Raserei der vorgeblich „sinnlosen Gewalt“ der Jung-Nazis wird so stets aufs neue angestachelt, um daraufhin den jugendlichen Sozialballast erneut zum Abschuß freizugeben. Die Rolle einer verstaatlichten Antifa, die sich zur Belohnung an ihrer „Hegemonie“ ergötzen darf, wäre in diesem Spiel noch übler als die der sogenannten 68er-Generation. Dagegen aber das Recht der Überflüssigen darauf zu behaupten, ihre längst irre gewordene „Nützlichkeit“ – sei es durchs Aufklatschen von Schwachen, sei es durch galoppierende Überanpassung – NICHT mehr beweisen zu müssen, das Recht des Entwerteten auf das Schlaraffenland jenseits des Äquivalententausches zu thematisieren, wäre Aufgabe einer AntiPostfa.

Uli Krug (Bahamas 33 / 2000)

Literatur:

- Pohrt,W., Ohne Fleiß kein Preis, in: Konkret 10/92

- Seeßlen,G., Tanz den Adolf Hitler. Faschismus in der populären Kultur, Band 1, Berlin 1994

- Seeßlen, G., Natural Born Nazis. Faschismus in der populären Kultur, Band 2, Berlin 1996

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.