Wo niemand dir was Böses will

Die deutsche Reformpädagogik als sexualpolitische und erziehungswissenschaftliche Avantgarde

Wenn sich die Sünde vorwagt, wird sie von der Polizei verboten.

Wenn sie sich verkriecht, wird ihr ein Erlaubnisschein erteilt.

Karl Kraus

Dem deutschen Menschen, so scheint es, ist Sünde nicht anders vorstellbar denn als schale Après-Ski-Phantasie. Was für Amerika der Lolita-Mythos, war hierzulande der Schulmädchen-Report, die Abgründe der Ekstase enthüllten sich dem Massenpublikum mit Vorliebe beim Blick auf schneeweiße Alpenlandschaften in Filmen wie Jagdrevier der scharfen Gemsen, statt Erotikthriller schaute man sich „Aufklärungsfilme“ an, und die vakante Doppelstelle von de Sade und Justine wurde auf Lebenszeit durch Oswald Kolle und Beate Uhse vertreten. Als „Sexbombe“ im deutschen Fernsehen galt Ingrid Steeger, in den pädagogisch wertvollen Softpornos aus der Zeit der „sexuellen Befreiung“ ließ Horst Tappert die Hosen runter. Hier bemühten sich vom platonischen Eros beseelte Klassizisten von Winckelmann bis Wyneken um den „schönen Leib“, hier haben progressive Sozialkundler das Wort „Sexualhygiene“ erfunden, und nur hier ist das Genre des pornographischen Unterhaltungsfilms fast vollständig im Dunstkreis von Schule, Sport und Eigenheim angesiedelt. Für das Überwältigtwerden durch die Lust, das jede aufstrebende junge Frau ebenso frühzeitig absolvieren muß wie das Staatsexamen, liegt die reibungslose Entjungferung durch den Sport- oder Klavierlehrer nahe, während der Mutter und Hausfrau die lockende Fremde in Gestalt des Klempners oder Fitnesstrainers begegnen darf. „Deutsche Erotik“ wäre wohl ein aussichtsreicher Titel für den kürzesten Film der Welt.

Der Wille zur Zote

An deutsche Aufklärungspornos der sechziger und siebziger Jahre fühlte sich erinnert, wer die Presseberichte verfolgt hat, in denen die reformpädagogische hessische Odenwaldschule in den vergangenen Monaten nach Enthüllung diverser, meist verjährter Missbrauchsfälle als pädagogisches Sodom und Gomorrha in Szene gesetzt wurde. „Pädagogen teilten ‚sexuelle Dienstleister‘ fürs Wochenende ein“, meldete der Spiegel am 6. März und beklagte den „jahrelangen Missbrauch von Schutzbefohlenen“ an der „Unesco-Modellschule“, nachdem ehemalige Zöglinge berichtet hatten, sie seien dort „regelmäßig durch das Streicheln der Genitalien geweckt“, „mit Drogen und Alkohol versorgt“ sowie „zu Oralverkehr gezwungen“ worden. Gleichzeitig veröffentlichte die Frankfurter Rundschau einen Bericht über eine ehemalige Schülerin, die zwei Lehrer sich „als Gespielin geteilt“ hätten, und zitierte einen Absolventen mit den Worten, an der Odenwaldschule habe eine wahrhafte „Anti-Spießer-Hysterie“ geherrscht: „Es ging da in all den Jahren sehr freizügig zu.“ Dass sie bei jeglichem Widerstand gegen die verordnete „Freizügigkeit“ als „verklemmte schwäbische Spießerin“ diffamiert worden sei, bekannte im selben Monat auch die Autorin, Fernsehmoderatorin und Ex-Odenwaldschülerin Amelie Fried, die ihre Missbrauchserinnerungen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. März in eine lyrische Prosa mit dem Titel „Die rettende Hölle“ gießen durfte. Darin schwärmt sie zwar wortreich vom „Wohnen mit Gleichaltrigen“ und der „Erziehung zu Mut“, zeichnet vom alltäglichen Zusammenleben im Odenwald aber zugleich ein Schreckbild für jeden bodenständigen Hausvater – mit Überraschungsbesuchen der Lehrer im Gruppenduschraum, mit erzwungenen „Strip-Poker-Runden“ und der „Hand unter der Bettdecke“ als morgendlichem Weckruf für Knaben. Ein Szenario, das im Mai durch die Nachricht komplettiert wurde, im Odenwald habe ein Musiklehrer, der inzwischen verstorben sei und daher leider „nicht mehr belangt“ werden könne, „seine Schutzbefohlenen zu sexuellen Handlungen vor der Kamera gezwungen“ und einige von ihnen „bis zu 200 Mal missbraucht“ (Süddeutsche Zeitung, 2.5.2010). Auch Amelie Fried, die nach wie vor kein einziges kritisches Wort über das Konzept der Reformpädagogik als solches und dessen „humanitäres“ Menschenbild übrig hat, deutet die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule vor allem als besonders verantwortungslose Form des Autoritätsmissbrauchs und jammert über die Korruption ihres einst stabilen pädagogischen Ich-Ideals, wenn sie dem damaligen Schulleiter Gerold Becker im Ton empfindsamer Betroffenheit, nämlich duzend und anklagend zugleich, entgegenschmettert: „War das, was Du uns auf der Odenwaldschule beigebracht hast, ernst gemeint? Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Sich für andere einsetzen. Mutig sein. Dann gehe Konflikten nicht aus dem Weg! Sei mutig! Entschuldige Dich und bitte Deine Opfer um Verzeihung!“

Gerold Beckers Reaktion beschränkte sich auf eine laue Entschuldigung für eventuelle „Annäherungen“, während sein Lebensgefährte, der berüchtigte Herzenspädagoge Hartmut von Hentig, in Fried-kompatibler Schmalzigkeit entgegnete, das wahre Problem bestehe weniger in den sexuellen Übergriffen als darin, dass die erkaltete moderne Gesellschaft „misstrauisch auf jede Zärtlichkeit“ blicke und in ihrer panischen Angst vor Transzendenz „Schutzvorkehrungen gegen den scheuen Gott“ errichte (Süddeutsche Zeitung, 13.3.2010). Becker selbst ist im Juli nach längerer Krankheit gestorben, hat aber vorher noch miterleben dürfen, mit welchen therapeutischen Maßnahmen seine Ehemaligen ihre „traumatischen Erlebnisse“ zu bewältigen suchen. Die „Süddeutsche“ gab am 19. April in einem Artikel mit dem raunend-reißerischen Titel „Morgens früh um sechs...“, der den Bildzeitungsjournalismus fast schon sympathisch erscheinen lässt, erleichtert bekannt, „nun endlich“ fänden „die Opfer eine Sprache und das Gehör, um die drastischen Taten von damals auszudrücken und öffentlich zu machen“, und könnten mit ihrer „Trauerarbeit“ beginnen: „Bei einer zum Schuljubiläum in Heppenheim eröffneten Ausstellung haben Absolventen ihre Erlebnisse jetzt in Kinderreime gekleidet: ‚Im Odenwald, da bleibt kein Hoden kalt.‘ Als Teil einer Kunstinstallation singen sie vom Band: ‚Morgens früh um sechs, da gibt es erst mal Sex. Morgens früh um sieben, wird’s nochmal getrieben ... Übergriff um elf, geht dann bis um zwölf.‘ Schon in Schülertagen, so berichtete bei einer Podiumsdiskussion Thomas Bockelmann, der heute Intendant am Theater in Kassel ist, sei gesungen worden: ‚Der Be-ecker, der Be-ecker, der findet Jungens le-ecker.’“

Was das deutsche Zentralorgan für Opferschutz als „mit drastischen Worten“ absolvierte „Trauerarbeit“ deutet, die die adäquate Antwort auf „drastische Taten“ sei, erinnert in Wahrheit nicht zufällig eher an die verklemmten Selbstenthemmungsversuche refraktärer Pfadfinder, die um 1900 im Zuge der sich formierenden Jugendbewegung erstmals jene Konvergenz von Lustfeindlichkeit und Spaßkult, uneingestandener Prüderie und autoritätssüchtiger Tabubrecherei zelebrierten, die wenig später in der deutschen Volksgemeinschaft, die eben nicht einfach „körperfeindlich“ gewesen ist, zu sich selbst kommen sollte. Die Zoten, mit denen die Ehemaligen ihre sexuellen Demütigungen „verarbeiten“ und deren Mischung aus Homophobie, kaltschnäuzigem Primanerhumor und kollektivem Ressentiment mit der Individualität und Intimität von Trauer nichts zu tun hat, weil sie allein an das Einverstandensein der Gemeinschaft appelliert, unterscheiden sich von den abgeschmackten Sexspielchen, die im Odenwald praktiziert worden sein sollen, ebenso wenig wie das hohle Herzensbildungspathos in den Stellungnahmen der „Anklägerin“ Amelie Fried und des „Verteidigers“ Hartmut von Hentig. Es handelt sich bei den Versen denn auch gar nicht um „Kinderreime“ – dafür fehlt es ihnen sowohl an Naivität wie an Abgründigkeit –, sondern um eine Variante jener Fahrtengesänge, mit denen die jugendbewegten Lebensreformer des frühen 20. Jahrhunderts ihre, wenngleich meist imaginäre, brutale Gesundheit zu feiern pflegten. Die Hoden auf den Odenwald und den Sex auf morgens früh um sechs zu reimen, verhöhnt die tatsächliche Hilflosigkeit angesichts unerwünschter sexueller Berührungen ebenso, wie es jede Erinnerung an die Möglichkeit denunziert, dass Sex morgens früh um sechs auch etwas anderes als Rohheit bedeuten könnte. Statt ihren Lehrern vorzuwerfen, dass die Lebenswirklichkeit im reformpädagogischen „Laboratorium“, wie Paul Geheeb, Gründer der Odenwaldschule, seine Erziehungsanstalt nannte, dem Versprechen freier Sexualität hohnsprach, wird mit dieser Wirklichkeit gleich auch jenes Versprechen selbst denunziert. Solche „Trauerarbeit“ folgt in Wahrheit der Logik, wonach es nur ausreichender Gewieftheit und Selbstabhärtung bedarf, um sich in einem Milieu, in dem ohnehin alle Charakterschweine seien, als schlagkräftiges Mitglied eines virilen Pubertätskollektivs zu behaupten, das seine eigene Demütigung in der Hatz gegen die als weichlich verspottete Autorität – den „Becker“, der „Jungens lecker“ findet – austoben darf. Solch autoritärer Antiautoritarismus, der in einer Mischung aus Eigentlichkeitspathos, Kraftmeierei und Anzüglichkeit seinen adäquaten Ausdruck findet, ist in der Ideologie der Reformpädagogen selbst bereits angelegt.

Beate Uhse als Symptom

Die Allianz aus Verklemmtheit und Enthemmungssehnsucht, die nicht nur die sexuellen Anzüglichkeiten der Odenwaldlehrer, sondern auch die Obsessionen ihrer heutigen Kritiker prägt, lässt sich exemplarisch an einer prominenten Schülerin des Internats demonstrieren, die schon mit 15 Jahren hessische Meisterin im Speerwerfen war, in der NS-Zeit als Sportfliegerin reüssierte, Deutschlands erste Stunt-Pilotin wurde, kurz nach Kriegsende den ersten deutschen Erotikversand gründete, 1962 ein „Fachgeschäft für Ehehygiene“ eröffnete und die „funktionale Reizwäsche“ erfunden hat: Beate Uhse, die Leni Riefenstahl der sexuellen Revolution. Sie verkörpert beispielhaft jenes kulturprotestantische Verständnis „freier Sexualität“, welches seit Beginn des 20. Jahrhunderts vorzugsweise aus Deutschland und Skandinavien gegen das als Dekadenzsymptom wahrgenommene Raffinement und die Koketterie „französischer“ Erotik, aber auch gegen das uneigentliche, oberflächliche Körperbild der aus Amerika importierten „Girls“ ins Feld geführt wurde. Repräsentierte das „Girl“, das in der Weimarer Republik im Zuge der Neuen Sachlichkeit zeitweise zur massenkulturellen Ikone werden konnte, die lässige Sportifizierung des eigenen Körpers und die zwanglose Adaption ehemals als „männlich“ wahrgenommener sozialer Verkehrsformen durch die „Neuen Frauen“, wie sie in der Alltagswirklichkeit vor allem unter den weiblichen Angestellten zu finden waren, so stand die „französische“ Erotik für die Versöhnung von Sexualität und Zweckfreiheit, Triebnatur und Luxus sowie für das in Deutschland stets als bedrohlich wahrgenommene Glücksversprechen, dass die Stilisierung des eigenen Körpers durch Mode und Kosmetik der sinnlichen „Natur“ allererst zum Bewusstsein ihrer selbst verhelfen könnte, statt sie zivilisatorischer Entfremdung auszuliefern.

Gegen beide Erscheinungsformen der glücklichen Vermittlung von Zivilisation und Trieb ist der nordic sex gerichtet, den Beate Uhse sich als Erfolgsmodell patentieren ließ und dessen Ursprünge im leibes- und lebensfeindlichen Körperkult der Jugendbewegung und ihrer reformpädagogischen Ausläufer zu suchen sind. Diese „freie Sexualität“, die nicht umsonst vorwiegend in Termini von Medizin, Leibesertüchtigung und Volksgesundheit gefasst worden ist, bezeichnet den losgelassenen, aber unerhellten Trieb, dessen restlose wie blinde Bedürfnisbefriedigung, weil sie nur um den Preis ebenso restloser Selbstverstümmelung zu haben ist, in Destruktion umschlägt, in der die Ansprüche von Gesellschaft und Individuum, Zivilisation und Trieb gleichermaßen verraten werden. Deshalb ist es kein Widerspruch, sondern konsequent, dass es ausgerechnet einer Frau, die ihr halbes Leben der Transformation von Sport in Leibesqual gewidmet hat, erstmals gelingen konnte, Reizwäsche und Sexspielzeug dem deutschen Volkskonsum zugänglich zu machen. Der Kultus des Sports, der auch für den „Girl“-Kult der Weimarer Republik kennzeichnend war, hat in seiner angloamerikanischen Variante eine andere Bedeutung als in seiner deutschen. Der Sportkult des Amerikanismus war zumindest idealiter immer auch ein Zivilisationsmodell. „Fair Play“ und „Sportsgeist“ haben dort noch heute eine Doppelbedeutung als sportspezifische und gesellschaftliche Begriffe, die die Fähigkeit des Individuums zu gelungener Intersubjektivität bezeichnen, die Fähigkeit also, die eigenen Interessen gerade durch Anerkennung der Interessen des Gegenüber und durch Hineinnahme des Moments der Konvention ins eigene Verhalten durchzusetzen. In der lässigen Geschmeidigkeit angloamerikanischer „Sportlichkeit“ hat sich dieser Anspruch sedimentiert. Der deutsche Sportkult dagegen impliziert ein Ideal heroischer Selbstbezwingung des Leibes, der durch strenge Knechtung in Stand gesetzt werden soll, rücksichtslos und brutal die eigenen Bedürfnisse geltend zu machen, die ihrerseits nicht anders denn als rücksichtslose und brutale erfahren werden können. Einem solchen Körperverständnis ist eine Kleidung, die durch Pikanterie und Raffinement die Sinnlichkeit des Leibes intensiviert, von Grund auf fremd und müsste eigentlich als Quelle von Luxus und Verweichlichung abgewehrt werden. Es bedurfte einer lebensreformerisch geschulten Kampfpilotin, die statt von Lust von „Hygiene“ sprach, Dessous zu „Reizwäsche“ arisierte und der antikatholischen Humanistischen Union angehörte, die bis heute zu den wichtigsten Fürsprechern der Reformpädagogik in Deutschland zählt, um die Zweckfreiheit von Erotik für die Optimierung eines „hygienischen Sexuallebens“ in Dienst zu nehmen: Darin besteht die deutsche Variante „sexueller Freizügigkeit“ vom Odenwald bis zur Kommune I.

Der nackte Körper, den die Reformpädagogik als „Lichtkleid“ feiert und zum Mittelpunkt ihrer pädagogisch-ästhetischen Zurichtungen macht, ist ein entsexualisierter Leib ohne Begehren, Lust und Schmerz. Während die Expressionisten die rohe Sprachlosigkeit des Leibes, in dessen Zuckungen und Schreien sich die wahre Humanität der Kreatur kundtue, gegen einen als katastrophisch wahrgenommenen Zivilisationsprozess ausspielten, erschufen Ästhetizismus und Jugendstil, zu deren wichtigsten gesellschaftspolitischen Programmen Jugendbewegung und Reformpädagogik zählten, das Ideal eines Körpers, der überhaupt nicht mehr als Ausdruck, sei es von Lust oder Schmerz, gedacht werden konnte, weil Innerlichkeit und Oberfläche, Lust- und Gesellschaftskörper in ihm immer schon harmonisch vereint sein sollten. Die Metapher vom nackten Körper als „Lichtkleid“ bringt dies auf den Punkt: Indem sie die Nacktheit selbst als „natürliches“ und daher „heiliges“ Kleid aller Menschenkinder fetischisiert, denunziert sie sowohl Nacktheit wie Kleid, und damit den Prozess der Zivilisation selbst, der beide in ihrem bestimmten Verhältnis zueinander erst hervorgebracht hat. Nacktheit als solche, unabhängig von ihrem Gegensatz, ist eben nicht das „natürliche Kleid“ des Menschen, das durch die korrumpierenden Einflüsse der Zivilisation verdorben worden sei, sondern krude, ihrer selbst noch gar nicht bewusste Natur, ebenso roh wie potentiell jeder Rohheit ausgeliefert. Und das „Kleid“ ist nicht einfach funktionaler Schutz – und damit als nützliches Überlebensmittel selbst dem Naturzwang geschuldet –, nicht einfach Verdeckung des Körpers, sondern stellt, spätestens seit es zur „Mode“ geworden ist, den Körper, den es umhüllt, immer auch als sinnlichen Leib zur Schau. Nacktheit als eine Form von Intimität und Bekleidung als Modus der Verführung sind im Zuge des Zivilisationsprozesses als spezifische Ausdrucksformen von Individualität überhaupt erst hervorgebracht worden. Wer zur Nacktheit als ursprünglichem „Kleid“ des ursprünglich „schönen“ Menschen zurück will, erklärt damit auch diesem Prozess den Krieg. Norbert Elias, dessen Schriften von den zu „Kulturwissenschaften“ konvertierten Sozialwissenschaften vollends aus dem akademischen Kanon getilgt worden sind, hat dies noch genau gewusst. Sein Begriff von Zivilisation, der die Fetischisierung der „Kultur“ von den Lebensreformern bis zum Nationalsozialismus ex negativo als Weg in die Barbarei entschlüsselt, ist die vielleicht letzte Verteidigung des zivilisatorischen Zwangs als Ausweg aus dem Naturzwang, den der Begriff der „Kultur“ als eigentliche Natur der Menschen affirmiert.

Im Dunstkreis der Reformpädagogik ist schon immer inflationär von „Kultur“ die Rede gewesen. Ganz im Tonfall heutiger protestantischer Bildungspolitiker pries man bereits im frühen 20. Jahrhundert die „Lernkultur“ und „Gesprächskultur“, forderte „Kulturreformen“ oder inaugurierte eine „Kultur des Kindes“ (Ellen Key) sowie eine „Jugendkulturbewegung“ (Gustav Wyneken). Die reformpädagogische Variante „freier Sexualität“ war konsequent die „Freikörperkultur“, in deren Namen die Exorzierung des Sexus aus dem menschlichen Leib betrieben wurde. Wie das Bild vom „Lichtkleid“, suggeriert der Terminus „Freikörperkultur“, dass der menschliche Leib in seiner Authentizität nur dann zu sich selbst kommen könne, wenn er mit der sei es zivilen, sei es schmückenden Kleidung endlich die letzten Spuren zivilisatorischer Dekadenz abgeworfen habe. Der „freie Körper“, der dabei am Ende übrig bleibt, ist aber nicht etwa Subjekt lustvoller sinnlicher Erfahrung, sondern schrumpft selbst zum bloßen Träger einer „Kultur“ zusammen, die das Individuum samt dessen Sinnlichkeit liquidiert, um an seiner Statt den „schönen Leib“ auferstehen zu lassen, der den Widerspruch zwischen Gesellschaftsstruktur und Triebstruktur, Besonderem und Allgemeinem ebenso wenig kennt wie den gesellschaftlich vermittelten Antagonismus von Männlichkeit und Weiblichkeit, dessen Zwangsharmonisierung als „Androgynität“ abgefeiert wird. Entsprechend abstoßend fallen die Produkte des lebensreformerischen Schönheitskults dann auch aus: Repräsentieren die desexualisierten, entindividualisierten Jünglinge in den Bildern des Lebensreformkünstlers und Protofaschisten Fidus alias Hugo Reinhold Höppener eine Nacktheit, die – ganz und gar zum Ornament und Symbol ihrer selbst erstarrt – jeder konkreten Leiblichkeit entbehrt, fehlt umgekehrt der von den Lebensreformern entworfenen „Kleidung“ – ihren noch heute beliebten, schmuck- und konturlosen Leinensäcken und Unisexlappen – jede Autonomie des Ästhetischen. Während die Kleidung tendenziell zum Körperbehälter herunterkommt, regrediert der individuelle Leib zum bloßen Exemplar einer als Inkarnation des reinen Menschlichen gepriesenen Leiblichkeit.

Auch bei den nudistischen Exzessen, über die nun aus dem Odenwald berichtet wird, scheint es mit Vorliebe um den Zwang zur Verwandlung des individuellen Leibes in einen entindividualisierten „Freikörper“ gegangen zu sein: Als „verklemmt“ wurden nicht etwa die anzüglichen Sexspielchen der Odenwaldler selbst denunziert, sondern all jene, die keine Lust auf gemeinschaftliches Nacktduschen und Nacktbaden oder auf klebrig-freundschaftliches Einanderanfassen verspürten. Selbst beim „Strip-Poker“, dem scheinbar modernsten Entkleidungsritual im Odenwald, geht es nicht um das verführerische Changieren zwischen Nähe und Distanz, sondern darum, sich möglichst schnell und unter Gruppenapplaus der eigenen Kleider zu entledigen, die die Lust am Leib nicht steigern sollen, sondern als Körperverpackung fungieren, die heruntergerissen werden muss, sobald die Bescherung beginnt. Die Pointe der „Freikörperkultur“ besteht denn auch darin, dass sich alle, die sie praktizieren – und es handelt sich immer um ein gemeinschaftliches Verhalten –, auch dann, wenn sie nackt sind, kaum anders benehmen, als wenn sie angezogen sind. Eben deshalb gibt es nichts Unerotischeres als einen FKK-Strand, auf dem in puncto „übergriffiges Verhalten“ und „Zustimmungsreglung“ mindest ebenso strenge Gesetze herrschen wie auf einem antisexistischen Gendercamp. Deshalb auch ist Intimität in der reformpädagogischen Lebenswelt von vornherein ausgeschlossen. Sind Intimität und individuelle Lust doch untrennbar miteinander verbunden, während es zur Aufrechterhaltung des desexualisierten Nacktheitsregimes der ständigen Präsenz „freundschaftlicher“ Blicke bedarf, damit es nicht zu jenen Exzessen kommt, die nur in Absonderung von der Gruppe stattfinden können. Genau jenes Bedürfnis nach Individualität ist es, das von der reformpädagogischen Gemeinschaft noch in seinen rudimentärsten Erscheinungsformen als Zeichen von „Verklemmtheit“ verunglimpft wird. Die „unverkrampfte“ Körperlichkeit, die man demgegenüber propagiert, ist dagegen ein bloßer Euphemismus für die Austreibung des Sexus aus dem Leib im Namen einer „Nacktheit“, die nichts anderes meint als den neutralisierten, triebberaubten Körper, der sich tatsächlich „angstfrei“ den Blicken der Gemeinschaft aussetzen kann, weil es nichts mehr gibt, was nur ihm selbst zu eigen wäre.

Hygiene statt Sakrament

Diese repressive Unverkrampftheit ist es, durch die sich die kulturprotestantische Reformpädagogik besonders unangenehm vom sinnesfreundlicheren Katholizismus unterscheidet, der in den vergangenen Monaten in seltener medialer Einhelligkeit als Hort von Missbrauch, Misshandlung und Kinderschänderei entdeckt worden ist. Während die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule fast durchweg als eine Art von Entgleisung gedeutet wurden, bei denen Pädagogen ihre Autorität in unverantwortlicher Weise missbraucht hätten, werden Kindesmissbrauch und Misshandlungen in der Berichterstattung über die Katholische Kirche ebenso einheitlich als Symptome für eine genuine Problematik des Katholizismus verstanden: Reformpädagogen können demnach, da auch herzensgute Menschen nicht vor Abwegen gefeit sind, in gewissen Fällen zu Kinderschändern werden, Katholiken aber sind es irgendwie schon immer. Hervorgetan haben sich bei der Kampagne zur Entlarvung des Zusammenhangs zwischen Katholizismus, Sexualfeindlichkeit und Missbrauch nicht zufällig auch Mitglieder der Humanistische Union, einer sich als „laizistisch“ begreifenden Bürgerrechtsorganisation, die mit der reformpädagogischen Bewegung eng verbunden ist und in der sich neben Hartmut von Hentig auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Renate Künast, Claudia Roth und andere Politiker aus dem „libertären“ und „ökolinken“ Spektrum engagieren. Neben Beate Uhse gehörte früher auch Helmut Gollwitzer zu den Verbandsmitgliedern. Zwischen der Humanistischen Union, in der fast ausschließlich Protestanten und Atheisten organisiert sind, und der Katholischen Kirche hat sich in den vergangenen Monaten eine kuriose Pädophilie-Konkurrenz entwickelt: Während der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller dem Verband, zu dessen Mitgliedern Apologeten der „Entdämonisierung“ von Pädophilie wie der Sexualwissenschaftler Rüdiger Lautmann, Verfasser des Buches Die Lust am Kind, zählen, „Entkriminalisierung von Pädophilie“ und Verharmlosung von Pornographie vorwirft, prangern Kulturprotestanten die „Leibesfeindschaft“ des Katholizismus an, betrachten sich als Gralshüter einer „humanen Sexualität“ und führen in bester reformpädagogischer Tradition „FKK-Bilder von Kindern“ als Beispiele für „harmlose“ Darstellungen von Nacktheit an (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.3.2010) – als läge nicht gerade in dem hier vorausgesetzten Verständnis von „Harmlosigkeit“ das repressive Moment reformpädagogischer „Freikörperkultur“ begründet.

Dabei folgen die Maßnahmen, die die öffentliche Meinung dem Katholizismus zwecks Verhinderung künftiger Missbrauchsfälle empfiehlt, selbst einer kulturprotestantischen Tradition: Eine gesunde Sexual- und Ehehygiene, so wird nahegelegt, könnte der erste Schritt zur Resozialisierung sexuell verwahrloster Priester sein. Man möge zunächst das Zölibat abschaffen, das dem katholischen Mann eine adäquate innereheliche Triebabfuhr verbiete, sodann das homosexuelle Begehren „zulassen“, damit es nicht an unschuldigen Knaben ausagiert werde, um schließlich zu einer freieren „Gesprächskultur“ über Sexualität und Körperlichkeit überhaupt zu gelangen, wie der Protestantismus sie schon lange praktiziere. Den verklemmten, hinterwäldlerischen Junggesellen des Katholizismus werden die unverkrampft-aufgeklärten Naturburschen des Kulturprotestantismus entgegengehalten: eine Denkfigur, die direkt aus Beate Uhses „erotischem Zubehörhandel“ bezogen sein könnte. So unsympathisch die Sexualmoral der Katholischen Kirche aber auch sein mag, wer ihr aus der Perspektive einer „gesunden“ Sexualhygiene „Verklemmtheit“ meint vorwerfen zu können, gibt sich von vornherein als Denunziant zu erkennen. Das Bild, das der Katholizismus vom Leib als Quelle der Lust zeichnet, ist im Gegensatz zur Reformpädagogik nämlich weder entsexualisiert noch harmonisch, sondern äußerst affektbesetzt und in sich widersprüchlich. Der vom Protestantismus nicht zu Unrecht als archaisch verworfene Manichäismus der katholischen Dogmatik – ihre Gegenüberstellung von reiner Seele und verworfenem Leib, Sünde und Erlösung, Jungfrau Maria und Hexe etc. – ist samt seiner Ikonographie nie nur Ausdruck der Perhorreszierung von Leib und Sinnlichkeit im Namen der Reinheit der Seele gewesen, sondern hält – bewusstlos, aber unerbittlich – die Erfahrung der Unversöhntheit und die schmerzhafte Notwendigkeit von Versagung in einer antagonistischen Wirklichkeit fest. Die zahllosen, teils absurd anmutenden Vermittlungsformen, die der Katholizismus im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat, um die Dämonie des Sexus zu exorzieren, geben diesem schon durch die darauf verwandte Energie in einem Maße recht, das seine Kirche sich nur um den Preis der Selbstaufgabe eingestehen könnte. Vollends die katholische Ästhetik, die in der Darstellung des Verpönten schwelgt und in der Eucharistie der stets gebrochenen Sehnsucht Ausdruck verleiht, das Symbol möge wahrhaft die Sache sein, auf die es verweist, statt bloß deren Abwesenheit und damit den kollektiven Verzicht zu sanktionieren, ist eine einzige Beschwörung der Diesseitigkeit von Lust im Bewusstsein ihrer Unmöglichkeit. In jedem Sakrament wird die Trauer über die enttäuschte Hoffnung auf die profane Auferstehung des Fleisches zelebriert.

Im Kulturprotestantismus der Reformpädagogik gibt es weder Widerspruch noch Schmerz, weder Unversöhntheit noch Trauer. Während katholische Kirchenhäuser durch ihre Ästhetik und Architektur ganz und gar darauf ausgerichtet sind, die qualitative Grenze zu betonen, die sie von der unbefriedigenden und nüchternen Sphäre des Profanen trennt, sind protestantische meist Ausdruck des Bemühens, möglichst vollständig und unauffällig in dieser unbefriedigenden Nüchternheit aufzugehen. Darum gleichen sie dann oft auch eher Turnhallen oder Mietskasernen als dem Himmelstor. Die Affirmation schlechter Immanenz, die sich in dieser meist als „Transzendierung“ der archaischen Elemente des Katholizismus gerühmten „Innerweltlichkeit“ des Protestantismus ausdrückt, prägt auch das reformpädagogische Bild des Leibes. Prototypisch dafür ist die Vorstellung von der naturgemäßen „Harmlosigkeit“ von Sexualität, die als gutmenschliches Ressentiment auch die Missbrauchsdebatte durchherrscht. „Gesunde“ Sexualität, so wird unterstellt, sei eigentlich schön, zärtlich, angst- und gewaltfrei, weshalb der Umschlag von Sexualität in Gewalt, wie er sich im Missbrauch vollziehe, im Grunde antisexuell sei; der Sexus müsse vor der Gewalt geschützt werden, die ihn missbrauche. Das im Linkssprech gängige Wort von der sexualisierten Gewalt bringt diesen Unsinn auf den Punkt, indem es eine „Gewalt“ bezeichnet, die im Grunde gar nichts mit Sexualität zu tun habe, sondern sich lediglich in ihr äußere, mithin erst im Vollzug irgendwie „sexualisiert“ werde. Doch ebenso wenig wie sexuelle Lust ohne das Moment der Aggressivität, des Einander-Überwältigens auskommt, das im intimen Einverständnis zum Genuss wird, ist eine Vergewaltigung einfach nur ein Gewaltakt, zu dem die Sexualität bloß hinzuträte. Vielmehr sind Sexualität und Aggression die Zivilisationsgeschichte hindurch immer ineinander verschlungen gewesen, und es bedurfte eines komplizierten, von vielen Rückschritten bedrohten und bis heute prekären Vermittlungsprozesses, bis überhaupt die Idee einer Sexualität aufkommen konnte, die auf die glückliche Selbstaufhebung der aggressiven Impulse in gemeinsam erfahrener Lust zielt; ja sexuelle Lust ist im Grunde nichts anderes als die stets fragile, aber manchmal doch gelingende Vermittlung jener antagonistischen Impulse. Während der Manichäismus von reiner Seele und verworfenem Leib im Katholizismus diesen Widerspruch drastisch festhält und auf Kosten des Leibes zu exorzieren trachtet, wird er im Protestantismus als immer schon harmonisiert angesehen, dadurch aber umso brutaler nach Innen gewendet. Der Katholizismus folgt einer Moral der Externalisierung: Der Antagonismus von Seele und Leib wird im Sakrament veräußerlicht, die Sünde kann in der Beichte abgeladen werden, ohne den Sünder weiter zu verfolgen. Der Protestantismus folgt einer Ethik der Verinnerlichung: Das Leben ist ihm eine Abfolge von guten und schlechten Taten, die von der Buchhaltung des Gewissens permanent miteinander verrechnet werden. Konsequent tritt in ihm an die Stelle ritueller Reinigungen die ethische Selbsthygiene als Dienst an der Gemeinschaft. Deshalb hat der Protestantismus, erst recht in seiner reformpädagogischen Spielart, kein Verständnis für übermäßiges sexuelles Leid oder exzessive sexuelle Lust, denen der Katholizismus im Ritual, in der Askese oder der mystischen Ekstase, auf wie fragwürdige Weise auch immer, Ausdruck zu verleihen sucht.

Während der sinnliche Leib das Problem des Katholizismus ist, um das sich alle Rituale von der Eucharistie bis zum Marienkult zentrieren, ist er im Kulturprotestantismus als Problem überhaupt nicht vorhanden. An der Odenwaldschule gab es nie, wie an staatlichen Schulen, einen regulären Sexualkundeunterricht – nicht etwa, weil dieser, wie vielleicht ein Katholik argumentieren würde, die Heiligkeit des Leibes beflecke, sondern weil er, wie noch Gerold Becker offen verkündete, ganz einfach unnötig sei: „Die biologische Information“, die dort vermittelt werde, sei „nicht entfernt so wichtig wie die Möglichkeit, die eigenen Ängste und Beglückungen als sagbar und verstehbar zu erleben“, weshalb „informelle Gesprächsgruppen“ an die Stelle des lernorientierten Unterrichts zu treten hätten (Süddeutsche Zeitung, 19.4.2010). Da der eigene Leib so, wie er ist, als natürliches „Lichtkleid“ aller Menschen, schon die Antwort auf alle Fragen sein soll, erscheint es als Ausdruck kaltherzig-instrumentellen Denkens, zu behaupten, man müsse, um sexuelles Glück erleben zu können oder es anderen zu verschaffen, womöglich zuerst bestimmte Tatsachen kennen und Techniken erlernen. Allzu viel Wissen schadet dem platonischen Eros ebenso wie allzu viel Spekulation; im reformpädagogischen Leibeskult konvergieren der Hass auf die Zivilisation und der Hass auf die Transzendenz.

Der totale Freundeskreis

Die doppelte Verachtung von empirischer Wirklichkeit und transzendentaler Sehnsucht äußert sich in der reformpädagogischen Gemeinschaft paradoxerweise in einer penetranten Beschwörung von All-Einheit, Versöhnung und Harmonie. Was das Massenpublikum am Katholizismus nicht leiden mag – das Bewusstsein um den Zwang und die Gewalt, derer es bedarf, um die auseinanderstrebenden Interessen und Bedürfnisse unter dem Dach der Einen Kirche zu vereinen –, spielt in der öffentlichen Wahrnehmung der Reformpädagogik ebenso wenig eine Rolle wie im „humanitären“ Selbstverständnis ihrer Protagonisten. Während das Gesetz der Kirche in den Bildern und Gesten des Katholizismus und in der komplexen Hierarchie seiner internen Organisation, die nicht umsonst einem Geheimbund ähnelt, omnipräsent ist, tut die Reformpädagogik alles, um die Spuren der Herrschaft, die sie ist, zu tilgen und eine umfassende negative Gleichheit ihrer Mitglieder herzustellen – von der Gruppenorganisation bis zur Kleiderordnung, vom Putzplan bis zum Ernährungs- und Sexualverhalten. Die katholische Kleider- und Symbolordnung kennt die Individuen, die ihr unterworfen sind, tatsächlich nur als Träger einer bestimmten Funktion, wie sie von der katholischen Dogmatik bestimmt wird; insofern ist sie anti-individualistisch. Doch zugleich ist sie individualitätsfreundlicher als die Reformpädagogik, weil sie nicht den „ganzen Menschen“, sondern nur den Menschen als Gläubigen betrifft; als solchen allerdings ganz und gar. Das erbarmungslose Reglement, das der Katholizismus seinen Anhängern auferlegt und das sich leicht als Ausdruck von Anmaßung, Autokratismus und Inhumanität entlarven lässt, entspringt gerade dem Anspruch, in der eigenen Sphäre ein allein gültiges Recht zu etablieren und aufrechtzuerhalten, das nicht neben der staatlichen Souveränität einfach in gegenseitiger Duldung koexistieren kann, sondern antagonistisch und konflikthaft auf diese bezogen ist. Institutionen wie das Zölibat oder die Beichte sind Ausdruck des Versuchs, zwischen kirchlichem und profanem Recht zu vermitteln, ohne jenen Widerspruch zu leugnen, damit aber immer auch Signum der Unmöglichkeit des restlosen Ineinanderaufgehens beider Sphären. Gerade dieses restlose Ineinanderaufgehen erhebt der Protestantismus zu seinem eigentlichen ethischen Programm, da sich die Integrität des Glaubens nicht primär in der Korrektheit des Einhaltens formeller Regeln und Rituale erweise, sondern im Arbeits- und Lebensalltag jedes Einzelnen. Die Rituale und Reglements, deren Fetischisierung in den Augen der meisten Zeitgenossen den „anachronistischen“ Charakter des Katholizismus besonders deutlich offenbart – man denke nur an die Bedeutung des Kirchenlateins oder die Praxis, die bürgerlichen Namen der Päpste durch Heiligennamen zu ersetzen –, werden vom „moderneren“ Protestantismus als Ausdruck eines veralteten, äußerlichen Zwangs abgewehrt und durch eine „Verinnerlichung“ ersetzt, welche das Moment der Individualisierung, das ihr zweifellos auch immanent ist, im selben Moment liquidiert. Bedeutet doch „Verinnerlichung“ im Protestantismus, wie an seiner grausamsten Erscheinungsform, dem Pietismus, evident wird, nicht die Freistellung des Individuums vom äußeren Zwang der Dogmatik, sondern die Annullierung jenes Spielraums, den dessen „Äußerlichkeit“ dem Einzelnen mitunter gelassen hat, zugunsten einer totalen Identität von Individuum und Gemeinschaft, die selbst noch die Sphäre des Schlafs, des Traums und der Phantasie erfasst.

Nur vor diesem Hintergrund lässt sich der repressive Kern der oft als Zeichen von Modernität missverstandenen Konventionsverachtung der Reformpädagogik begreifen, die sie mit dem Nationalsozialismus verbindet, der ebenfalls eine genuin antitraditionalistische Bewegung gewesen ist. In ihrem Hohn über die unbeweglichen Autoritäten, die im Namen von Jugend, Lebensfreude und blinder Dynamik vom Platz gefegt werden müssten, klangen schon die Protagonisten der Jugendbewegung kaum anders als die HJ-Pimpfe, die sich später auf sie berufen sollten. Und in ihrem wurschtigen Umgang mit den unausgetragenen Antagonismen des Sexus, der alle Ausdrucksformen von Scham, Scheu, Verzagtheit oder Angst unter Berufung auf die eine, alle verbindende „gesunde Sexualität“ zur Räson bringen will, meldet sich bereits jene menschenverachtende „Unverkrampftheit“ an, die dem autoritären Charakter, der jede Gemeinheit entschuldigt, weil ihm „nichts Menschliches fremd“ ist, ebenso eigen ist wie dem linksprogressiven Sexualpädagogen, der in Eintracht mit den „reiferen“ Mädchen und Knaben herzlich über alle „Spätentwickler“ lacht, um sie davon zu überzeugen, dass das, was ihnen Angst bereitet, im Grunde „ganz natürlich“ sei.

Während jeder Ausdruck des Unausgetragenen, alles Ungelenke und alles Zögern, worin sich die fast schon verscheuchte Individualität des Zöglings doch noch äußern könnte, als anachronistischer Rest überholter Konventionen aus dessen psychischer Organisation getilgt werden soll, entwickelt die Reformpädagogik ein umso perfideres Interesse für alle übriggebliebenen persönlichen Neigungen und für die Details des Lebensalltags ihrer Unterworfenen. Diesem Zweck dient der reformpädagogische „Freundschaftsbund“, der an die Stelle der arbeitsteiligen Organisation an den staatlichen Schulen tritt. Wer Lehrer nur von Beruf ist, hat nicht das Recht und auch selten das Bedürfnis, sich in die privaten oder gar intimen Belange seiner Schüler einzumischen; die Rollentrennung zwischen Schülern und Lehrern kann insofern, wenigstens im besten Fall, ein Schritt hinaus aus dem Zwangsverband der Familie sein. Wer dagegen Lehrer aus Berufung ist, respektiert das Privatleben seiner Schüler ebenso wenig wie das eigene: Noch in den eigenen vier Wänden demonstriert er „gelebte Verantwortung“ für jene, die er außerhalb des Schulgebäudes eigentlich in Frieden lassen müsste, und noch wenn sie zu Hause sind, sind seine Schüler ihm Gegenstand pädagogischer Zurichtung. Was sie außerhalb der Schule sonst so tun, wird tendenziell sogar wichtiger als ihre Leistung und ihr schulisches Sozialverhalten, ist es doch gerade ihr Lebensalltag außerhalb ihrer gesellschaftlichen Rolle als Schüler, worin sich offenbaren soll, was sie wirklich „gelernt“ haben.

Die reformpädagogische Schule, die zugleich Lern-, Arbeits- und Lebenszusammenhang ist, hebt die Rollenteilung nicht nur dem Anspruch nach, sondern empirisch auf: Indem alle Mitschüler und Erzieher in „Familien“ an einem Ort zusammenleben, von dem aus sie niemals „nach Hause“ gehen können, wird nicht nur die Grenze zwischen Schule und Privatsphäre liquidiert, sondern die Sachautorität der Lehrer und die aus ihr resultierende formelle Hierarchie gleich mit. Der notwendig ungleiche Entwicklungsstand der Schüler sowie der Generationenunterschied zwischen ihnen und den Lehrern werden in der praktischen Lebenserfahrung abgeschafft. Der totale Freundeskreis, der die reformpädagogische Schule als Gesellschaftsmodell konstituiert, ist eine Sphäre gesetzloser Herrschaft, in der es keine definierte Autorität, aber auch keine Solidarität, keine Achtung, aber auch keine Freiheit gibt. Weil alle alles voneinander wissen und im Namen der höheren Sache ständig beieinander hocken, kann ganz buchstäblich niemals irgendjemand irgendjemandem etwas Böses tun. Als böse, nämlich als gemeinschaftsunfähig und verantwortungslos, wird ausschließlich der bestimmt, der behauptet, ihm sei von einem anderen Mitglied der Gemeinschaft etwas Böses angetan worden. Dieser Logik gemäß wurden die Odenwaldschüler, die sich dem Nacktbaden oder den freundschaftlichen Begrapschungsritualen entzogen, als verklemmte Sonderlinge diffamiert; derselben Logik gemäß aber werden heute die „Verantwortlichen“, die dem Geist der Gemeinschaft zuwider gehandelt hätten, von den ehemaligen Schülern an den Pranger gestellt. Und sie alle sind sich einig gegen die „eigentlichen“ Kinderschänder, die Katholiken, die die Anmaßung aufbringen, die Missbrauchsfälle in den eigenen Reihen nach Kirchenrecht aburteilen zu wollen. Das Ressentiment, mit dem dieser Hybris von der öffentlichen Meinung begegnet wird, macht deutlich, worum es in Wahrheit geht: nicht um die Verteidigung staatlichen Rechts gegenüber kirchlichem, sondern um die Verteidigung des Standrechts gegen Kirche und Staat. Auch kaum ein Artikel über den Missbrauch an der Odenwaldschule hat darüber zu klagen vergessen, dass die meisten Fälle „leider“ verjährt und viele Täter gestorben seien. Würden sie noch leben, sie wären lieber tot.

Lebenslanges Lernen

Die kruden Verhaltensmaßregeln und die schale Ästhetik der Reformpädagogik machen es leicht, sie aus Sicht einer vermeintlich aufgeklärten Gegenwart als esoterisch und altbacken abzutun. Tatsächlich geht die retrospektive Abrechnung mit der scheinbaren „Freizügigkeit“ im Odenwald mit einem breitenwirksamen Revival reformpädagogischer Ideen einher. Sie sind lediglich neurophilosophisch und kommunitaristisch aufgemöbelt worden: Was früher als humanistische Pädagogik des „ganzen Menschen“ daherkam, wird heute, hirnwissenschaftlich drapiert, den Eltern als Notwendigkeit zur „frühkindlichen Erziehung“ nahegelegt, etwa wenn Mozart-Streichquartette als neurophysiologische Lernhilfe für ungeborene Babies empfohlen werden oder der weibliche Körper als potentielles „Milieu“ und als „Reiferaum“ konzeptualisiert wird, der im Namen der Zukunft des Ungeborenen unbedingt gesund und frisch zu halten sei. Der reformpädagogische Freundschaftskreis ist dabei, sich im Zuge der allgemeinen Begeisterung für längeres „gemeinsames Lernen“, für die Auflösung des mehrgliedrigen Schulsystems in übergreifende Ganztagsschulen, für „schulbegleitende Maßnahmen“ durch einen ganzen Erzwingungsstab von Nachhilfelehrern, Therapeuten, Psychologen und Beratern, für die Stärkung der Rechte von „Elternverbänden“ usw. längst in jener Mitte der Gesellschaft einzurichten, in der die einstigen Reformpädagogen sich noch gar nicht hatten etablieren können. Und von alldem verspricht man sich – keineswegs nur aus ideologischen Gründen, sondern erschreckenderweise wirklich –, die Kinder „fit für die Zukunft“ zu machen. In Wahrheit erzeugt die Praxis „lebenslangen Lernens“, wie die postmoderne Variante des reformpädagogischen Erziehungswahns genannt wird, vom Kindergarten bis zum Mehrgenerationenhaus, vom Arbeitsamt bis zum Fortbildungscoaching, eine Armee von selbstbewussten Infantilen, die jeden ihnen zwecks vorläufiger Weitergarantie der eigenen Existenz offerierten Zwang begeistert als Teil ihres je ureigenen Selbstverwirklichungsprogramms bejahen. Wenn die Zukunft, für die sie sich fit machen, Wirklichkeit geworden ist, wird kein Pädagoge sie mehr retten können.

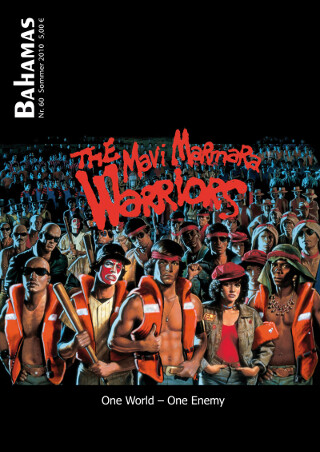

Magnus Klaue (Bahamas 60 / 2010)

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.