Asexuelle Belästigung

Warum #MeToo ein großangelegter Übergriff auf die Residuen bürgerlicher Zivilisation ist

Some Girls Are Bigger Than Others.

The Smiths

Die sich als Reaktion auf den „Weinstein-Skandal“ ausgebende, vom Time Magazine gleichsam als Rudelsubjekt zur „Person des Jahres 2017“ gekürte und als Aufschrei diskriminierter Frauen absichtsvoll missverstandene Opferschutzkampagne #MeToo war von Anfang an ein hemmungsloser Angriff auf das zivilisierte Zusammenleben in den westlichen Gesellschaften. Dabei konnte die pseudofeministische Massenmobilisierung auf eine lange etablierte Eskalationslogik setzen, die sich stets in zwei Schritten vollzieht und selbst ein Moment des Zerfallsprozesses bürgerlicher Vergesellschaftung darstellt.

Zuerst werden mittels einer medial inszenierten Parallel- und Selbstjustiz mutmaßliche Täter als Sexualverbrecher zum Abschuss freigegeben und sozial hingerichtet, d.h. gesellschaftlich geächtet und zu Vogelfreien erklärt. (1) Das mag dann individuell besonders tragisch sein, wenn wie im Fall Kachelmann Menschen ins Fadenkreuz einer Hetzmeute geraten sind, deren Unschuld im gerichtlichen Nachgang zweifelsfrei festgestellt wird. Eine Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung entsteht dagegen erst und gerade in dem Fall, wo ein Lynchmob sein Strafbedürfnis zufällig an einem ausagiert, der sich im Nachhinein tatsächlich als schuldig erweist. Denn hier wird den wirklichen Opfern sexueller Gewalt vorgeführt, dass es möglich ist, dem Peiniger erheblich zu schaden, ohne sich dafür den Prozeduren bürgerlicher Verfahren unterwerfen zu müssen, deren Ausgang häufig offen ist – Prozeduren, die ein tatsächliches Opfer als Demütigung erfahren muss, weil sie unumgänglich allein das Subjekt ansprechen, das sich in Folge der Tat oft gerade nicht mehr unproblematisch als Subjekt erfahren kann. Es wird nicht nur bis zum Urteilsspruch als lediglich mutmaßliches Opfer behandelt, sondern hat als Zeuge – wenn auch in eigener Sache – zu agieren und sich damit einer Überprüfung der Glaubwürdigkeit zu unterziehen, die nicht erst der Verteidiger des Angeklagten vornimmt, sondern bereits der Staatsanwalt und mit ihm Polizisten, Ärzte, Gutachter. Anders als in Zivilprozessen hat das Opfer in einem Strafprozess im Unterschied zum Angeklagten meist keinen eigenen Rechtsbeistand, der sich vorbehaltlos für seine Belange einsetzt, weil die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur unparteiischen Klärung des Sachverhalts beizutragen haben. Dass bei Verfahren wegen Sexualstraftaten dem Opfer in der Bundesrepublik schon seit 1997 ein Opferanwalt zusteht, bedeutet insofern bereits eine Aufweichung dieser in Hinblick auf dieselbe Person zugleich subjektfreundlichen und gewissermaßen opferfeindlichen Verfahrenspraxis. Selbsternannte Opferschützer, die den Opferstatus ihrer Schützlinge gegen die Rückgewinnung der Subjektform zementieren wollen, sehen über diese Zusammenhänge gerne hinweg, um die bürgerliche Rechtsordnung als „männliche“ und Ausdruck einer rape culture diffamieren zu können. (2)

Empörungspolitische Verschlankung des Rechts

In einem zweiten Schritt reagiert der Rechtsstaat auf die Infragestellung seines Gewaltmonopols und die Unempfänglichkeit eines wachsenden Bevölkerungsteils für legale juristische Verfahren keineswegs offensiv. Weder greift er zum Mittel der Aufklärung, etwa durch Einführung eines für alle Untertanen obligatorischen Nachhilfeunterrichts in Sachen Staatsbürgerkunde, noch zu dem der Repression, beispielsweise mittels Durchsetzung eines zweijährigen Schreibverbots für Journalisten, die nachweislich an Rufmordkampagnen beteiligt waren, oder zu einer Erhöhung der Schadensersatzbeträge bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten um ein Maß, das geeignet ist, entsprechende Zeitungsverlage in die Insolvenz zu treiben. Stattdessen geht der Staat in Deckung und antwortet mit sogenannten Reformen des Sexualstrafrechts, die bestenfalls als populistische Zugeständnisse ohne gravierende Folgen für die Rechtspraxis bleiben, schlimmstenfalls aber darauf hinauslaufen, das bürgerliche Recht substantiell auszuhöhlen. Die Folgen dieses Rückzugs des Rechts manifestieren sich in drei Tendenzen: erstens in einer sukzessiven Beschneidung der Rechte des Angeklagten (3), zweitens in einer Herabsenkung dessen, was hinsichtlich der Artikulation eines gegenläufigen Willens den Subjekten vor einer Tat, die sie erst zu Opfern macht, zuzutrauen bzw. zuzugestehen ist (4), und drittens in der Ausweitung sexualstrafrechtlicher Relevanz auf vormalige Bagatelldelikte gegen die zu schützende sexuelle Selbstbestimmung. (5) Letzteres führt zum Bedeutungsverlust von Indizien, Beweisen sowie Geständnissen – wer will schon das Stigma eines Sexualverbrechers tragen? – und damit zu Aussage-gegen-Aussage-Prozessen, welche wiederum die Glaubwürdigkeit von Zeugen weiter in den Mittelpunkt rücken und die Opferschützer in ihrer Vorstellung einer omnipräsenten rape culture bestärken, gegen die mittels der nächsten Kampagne vorzugehen ist. Resultat dieser Eskalationslogik ist nicht nur eine allgemeine Rechtsunsicherheit, sondern auch die Überreglementierung sowohl des legalen Sexualakts als auch der Anbahnung sexueller Beziehungen insbesondere zwischen den Geschlechtern. Man hat es also mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, an der die überwältigende Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen, die zeitlebens weder zu Tätern noch zu Opfern von Sexualverbrechen werden, kein Interesse haben dürfte.

Von ihren Vorläufern unterscheidet sich die Opferschutzkampagne #MeToo durch ihre internationale Rezeption, die allerorts breite Beteiligung, das eskalierende Ineinandergreifen von Boulevard, Presse sowie sozialen Medien, in dessen Zuge etliche auch nicht-prominente Männer erfolgreich denunziert wurden, und nicht zuletzt durch den totalitär-faschistoiden Gehalt: Nicht nur werden selbst zurückhaltend formulierte Einwände dem gehassten Feind zugeschlagen, wenn etwa eine zornesbleiche Caroline de Haas #MeToo-Kritikerinnen als „Pädophilie und Vergewaltigung gutheißende Rückfalltäterinnen“ (fr.de, 12.1.2018) verleumdet. Indem noch die Interventionen derer, die sich tatsächlich mutig einer medialen Übermacht entgegenstellen, der von Beginn an durch und durch verrotteten Sache unbeirrbar einen rationalen bzw. feministischen Kern zugestehen, lassen sie sich als kritische Begleitmusik der eigentlich vorzuführenden „Debatte“ eingemeinden.

Abgesehen von der angesichts medialer Schauprozesse stets angebrachten Klage über das Aussetzen von zivilisatorischen Standards wie Unschuldsvermutung, Sachlichkeit, Distanz etc. liegt #MeToo-Kritik in zwei Varianten vor, welche dieselbe Schwäche teilen. Die einen werfen der netzfeministischen Aktion vor, den Unterschied zwischen Peinlichkeiten und Verbrechen zu verwischen, indem missglückte Baggerversuche und Vergewaltigungen zu einer finsteren Gewalttotalität zusammentreten, und damit die tatsächlichen Opfer sexueller Gewalt zu verhöhnen. Zu Beginn der Kampagne, als ihr einschlägiger Erfolg nicht abzusehen war, wurde diese Kritik noch selbstbewusst vorgetragen. Etwa von der Schauspielerin Nina Proll, die auf den Punkt brachte, was viele Frauen spontan gedacht haben mögen, die der Genderfeminismus noch nicht verblödet hat:

Ich würde mich prinzipiell schämen, eine verbale Entgleisung mit einem strafrechtlichen Delikt gleichzusetzen. Und bei #MeToo läuft alles in derselben Kategorie. Ein Griff aufs Knie vor 20 Jahren wird gleichgesetzt mit schweren, langfristigen Übergriffen. Damit tun Frauen sich keinen Gefallen, denn irgendwann kommt der Punkt, wo das inflationär wird und es eben niemand mehr ernst nimmt. (profil.at, 9.11.2017)

Im Dezember dann, nach zweimonatigem Wüten von #MeToo, nahm der Ton dieses Einspruchs schon etwas Flehendes an. Auf Dein Blog für Feminismus veröffentlichen die linksradikalen Störenfriedas, die bisher nicht als Anhängerinnen einer Kritik am antisexistischen Definitionsmachtkonzept aufgefallen sind, einen Beitrag von Mira Sigel unter dem Titel Hört auf, Vergewaltigung mit schlechtem Sex gleichzusetzen!

. Darin heißt es:

Mächtige Wellen von Solidarität und Mitgefühl wogten durch die sozialen Netzwerke. Der Reihe nach bekannten sich unter meinen Kontakten auf Facebook, Twitter und sonst wo Frauen dazu, Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein. Oder, warte mal – war es nicht doch anders? Ja, viele berichteten wirklich von sexueller Gewalt und ich kann nur erahnen, wie viel Mut sie das gekostet hat. Dann fragte ich mich – warum machst du das nicht auch? Ich konnte nicht. Ich sprach mit anderen und es stellte sich heraus, dass es ihnen ähnlich ging. In den geposteten Beiträgen ging es nämlich zu großen Teilen um unerwünschte Berührungen, sexuelle Belästigung, psychische Gewalt, es ging aber auch oft um Sexismus und gescheiterte Beziehungen und One-Night-Stands. Als ginge ein Virus um, schrieb eine nach der anderen von ihrem persönlichen #metoo Erlebnis und alle bekundeten einander fleißig Anteilnahme. ‚Mein Freund war immer gemein zu mir. #metoo‘. ‚Er nannte mich Schlampe beim Sex. #metoo‘. Betroffene sexueller Gewalt zu sein, wurde in den letzten Wochen und Monaten trendy, en vogue und chic. Alle versicherten einander, dass die jeweils andere ihre ‚Heldin‘ sei und hoben sich wechselseitig auf ein Podest. [...] ‚Es gibt keinen Anspruch auf Sex‘ ist so ein Credo unserer Bewegung. Das bedeutet auch, es gibt keinen Anspruch auf guten Sex. Auch nicht für uns Frauen. So zu tun, als sei deshalb jeder Mann ein Vergewaltiger und jeder Sex, der unseren Erwartungen nicht entspricht, Vergewaltigung, bestätigt auf absurde Weise die Zerrbilder, die Antifeministen über Feministinnen verbreiten. Bitte, hört damit auf! (6)

Geschützter Verkehr

Die zweite Kritik-Variante wurde am prominentesten von hundert Französinnen vertreten, die der #MeToo-Kampagne in einem Anfang dieses Jahres in Le Monde erschienenen offenen Brief bescheinigten, eine „puritanische Säuberungswelle“ zu sein. Zu den Unterzeichnerinnen zählen Catherine Deneuve, die mit ihren Filmen, in denen es auch um die unerfüllte Lust bürgerlicher Frauen geht, mehr zur Frauenemanzipation beigetragen hat als alle studentisch-kleinbürgerlich verbiesterten Gendergruppen zusammen, und die Skandalautorin Catherine Millet, deren Werk heute Schwierigkeiten hätte, einen Verleger zu finden. Die Kritikerinnen von #MeToo in Frankreich, wo das Ganze unverhohlen „Balance ton porc“, also „Stell dein Schwein an den Pranger“, heißt, hoben weniger auf die relativierende Opferverhöhnung als auf die Bedrohung sexueller Lust insgesamt ab. In diesem Sinne forderten sie explizit das Recht ein, „andere zu behelligen“, und damit gerade einen reifen Umgang mit der Zumutung, sich auf Vermittlung einzulassen, und diesen auch von anderen zu verlangen. (welt.de, 9.1.2018) Catherine Millet verteidigte zum Schrecken aller sexkritischen Verzichtsprediger sogar die offensive Annäherung: „Um eine sexuelle oder sogar nur eine romantische Beziehung mit einem anderen einzugehen, muss einer offensiv sein, sonst passiert nichts. Da kann es schon mal sein, dass man sich ungeschickt oder plump verhält. Ist das so entsetzlich?“ (faz.net, 14.1.2018)

Damit verwahrte sie sich dagegen, dass das Spielerische und Verführerische, das dazugehört, wenn zwei Menschen sich näherkommen, deren Verbindung nicht auf ein Arrangement durch ein Gendertribunal oder gleich auf die islamische Sippe zurückgeht, als Vorstufe der Vergewaltigung verhetzt wird. Dass es zur erotischen oder romantischen Beziehung kommt, setzt voraus, dass sich zwei Erwachsene frei von paranoider Angst miteinander ins Benehmen setzen, es erfordert – bestenfalls − leidenschaftliches Flirten. Lust und Liebe entstehen dort, wo Fremdes so wenig abgewehrt wird wie die Möglichkeit, eine Überschreitung zu erleben. Dazu gehört auf beiden Seiten die Bereitschaft zum Risiko, enttäuscht zu werden, sowie ein gewisses Maß an Generosität, das auch Verrücktheiten und Provokationen verzeihen kann, so lange klar ist, dass das, was läuft, auch jederzeit beendet werden kann. Die als Feminismus getarnte Mobilmachung für Sittlichkeit stellt Koketterie und Verführung dagegen unter Generalverdacht. Das beargwöhnte heterosexuelle Verlangen soll nicht mehr die private Sache von Einzelnen sein, sondern gemäß einer politisch korrekten Verfahrensanweisung ablaufen, deren Regelkonformität der genderpolitisch aufgemotzte Staat überwacht.

Demgegenüber an zivilisatorische Selbstverständlichkeiten zu erinnern, war nötig angesichts der Etablierung von Zuständen, vor denen Katharina Rutschky vor 25 Jahren warnte, ohne wahrscheinlich wirklich an die Möglichkeit ihrer Durchsetzung geglaubt zu haben. So witzelte sie in einer Polemik gegen den linksliberalen Puritanismus, dass der Hang, alles Sexuelle mit dem „Pesthauch des Perversen und Monströsen“ zu umwölken, womöglich dereinst dazu führe, dass nur noch „,geschützter Verkehr‘ nach schriftlicher Vereinbarung vor Zeugen mit geordneten Gliedmaßen“ möglich sei. (7) Und eben diese Dystopie klingt heute leider gar nicht mehr abwegig. Nach den neuesten Vorstößen zur Sexualstrafrechtsreform in Schweden, die sich als direkte Reaktion auf #MeToo ausgeben, soll bald derjenige, der den Geschlechtsakt vollziehen will, zuvor um Erlaubnis fragen müssen, sich also ein aktives Einverständnis vom Partner abholen, da passives Dulden nicht mehr als „Ja“ gilt. Bei Versäumnis droht eine Verurteilung wegen Vergewaltigung. Offen ist noch, ob die verbale Kommunikation vor jeder Berührung und jedem Stellungswechsel zu wiederholen ist; am sichersten wäre so oder so ein protokollführender Zeuge vom lokalen Awareness-Team im Staatsauftrag.

Eine Gesellschaft also, in der die Einzelnen sich nicht mehr in der Lage sehen, zu erkennen, ob ein Kuss oder eine Berührung erwidert wird, weil sie zu verängstigt, zu misstrauisch und schlichtweg psychisch zu verkrüppelt sind, um noch Sex miteinander zu haben, ist eine gar nicht unrealistische Option, für die es nicht nur in Schweden bereits Anzeichen gibt. Zu meinen, dass das „den Männern“ nur recht geschehe, ignoriert die Bedürfnisse heterosexueller Frauen, deren Vorstellungen von Sinnlichkeit einem vertragsfixierten Bürokratismus ebenfalls zuwiderlaufen dürften. Darum heißt es im Einspruch der Französinnen: „Als Frauen erkennen wir uns nicht in diesem Feminismus, der über die Anprangerung von Machtmissbrauch hinaus das Gesicht eines Hasses auf Männer und die Sexualität annimmt.“

Sakralisierung des (Frauen-)Körpers

Der den Kritiken gemeinsame Tenor besteht also darin, #MeToo vorzuhalten, übers Ziel hinauszuschießen, d.h. ein berechtigtes feministisches Anliegen derart überzogen zu haben, dass die Konsequenzen negativ aufs Anliegen selbst zurückschlagen. Noch in der menschenfreundlichen und am eigenen Interesse orientierten Zurückweisung der als Gewaltprävention maskierten Sexualfeindschaft gegen Männer, die prinzipiell schon bei der bereits erwähnten Rutschky zu finden war – „In einer seltsamen Umkehrung sollen in dieser Weltsicht Männer so unter Kuratel gestellt werden, wie im Islam die Frauen“ –, wird der Männerhass als Indiz dafür genommen, weiterhin eine irgendwie frauenemanzipierende Absicht unterstellen zu können.

Eine derart am Modell der kommunikativen Rationalität orientierte Kritik prallt aber nicht nur an einem konformistisch-differenzierten #MeToo-Selbstverständnis ab, wie es von einer Expertin des Missy Magazins – Stefanie Lohaus – verkörpert wird:

Natürlich muss unterschieden werden zwischen einer Straftat nach dem Gesetzbuch, die ja auch eine Straftat ist, weil die Auswirkungen auf das Opfer schon noch ganz andere sind als im Falle eines dummen Spruches sozusagen. Gleichzeitig sind aber sowohl dumme Sprüche und Belästigungen als auch sexualisierte Gewalt Teil dessen, was man, aus dem amerikanischen Sprachraum kommend, Rape Culture nennt, Vergewaltigungskultur. […] Es ist Teil desselben Problems in unterschiedlichen Ausmaßen. (8)

Schlimmer noch: Mit einer, die „Straftaten“ kennt, die nicht im „Gesetzbuch stehen“ – mögen viele denken –, ließe sich vielleicht zumindest ein Konsens darüber erzielen, dass „Vergewaltigungskultur“ der falsche Oberbegriff ist, um Disparates unter ihm zu subsumieren. Einigte man sich stattdessen auf „sexuelle Übergriffigkeit“ oder „Sexismus“, um darunter dann verschiedene Formen und Ausmaße eines gegen Frauen gerichteten sexuellen Machtmissbrauchs zu unterscheiden, denen vom dummen Spruch bis zur Vergewaltigung mit der je angemessenen Empörungsintensität und moralischen wie juristischen Sanktionsforderung zu begegnen wäre, herrschte doch schnell wieder einigermaßen Ordnung im feministischen Durcheinander, und es könnte rational darüber gestritten werden, wie weitgehend missglückte und penetrante Anmachen vom pauschalen Sexismus-Verdikt auszunehmen wären.

Denn genau diese Denke steht für den eigentlichen Skandal. Sie übersieht oder teilt einen antifeministischen, antibürgerlichen, ja antizivilisatorischen Paradigmenwechsel, der sich schleichend längst vollzogen hat. Das zu schützende Rechtsgut ist nämlich gar nicht mehr die sexuelle Selbstbestimmung samt bürgerlicher Subjektform, weshalb jede Unterstellung von Widersprüchen zwischen Zweck und Mittel in der postfeministischen Hetzkampagne sinnlos geworden ist. Die heutzutage als veraltet geltenden Sexualstrafrechtsmodelle fußten auf der qualitativen Unterscheidung zwischen erheblichen und daher strafwürdigen Verletzungen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts und Bagatellvergehen, wobei die „sexuelle Handlung“ kontextbezogen bewertet wurde. Unterstellt war, dass sich Frauen als bürgerliche Subjekte eines unerwünschten Busengrabschers in einer Kneipe etwa mittels einer Ohrfeige und/oder unter Zuhilfenahme anderer Staatsbürger erwehren können, und dass die Prävention solch ungebührlichen und oft asozialen Verhaltens eher eine Frage der Erziehung als der strafrechtlichen Verfolgung und Markierung des Übeltäters als Sexualverbrecher zu sein hat.

Demgegenüber waren die auf der Kölner Domplatte verübten Taten vom aggressiven Betatschen zur Vergewaltigung eingebettet in einen Gewalt androhenden oder anwendenden Gesamtablauf und stellten sich als gewaltgestützter Angriff auf die bürgerliche Öffentlichkeit dar, so dass sie ohne Rechtsreformen umfassend hätten verfolgt werden können. Doch da die antisexistischen Opferschützer sich im Hass auf jene Öffentlichkeit mit den Exekutoren islamischen Frauenhasses einig sind, war ihnen diese Dimension der Kölner Ereignisse von vornherein völlig egal. Stattdessen wurden die Übergriffe der Silvesternacht zum Alibi für eine Strafrechtsreform genommen, die die Allianz von antisexistischem und islamischem Berührungsverbot kodifiziert hat. Vor den juristischen Nachjustierungen in Deutschland wurden sexuelle Belästigungen außerhalb des Sexualstrafrechts gegebenenfalls als Beleidigung verhandelt und mussten eine gewisse Schwere aufweisen, um strafrechtlich relevant zu werden. Seit den aktuellen Reformen ist sexuelle Belästigung als unerwünschte, sexuell konnotierte Berührung eine dem sexuellen Übergriff bzw. der sexuellen Nötigung vorgelagerte Sexualstraftat.

Das Paradigma, das solchen Verschärfungen des Sexualstrafrechts zugrundeliegt und sich inzwischen bis in ideologiekritische Kreise durchzusetzen scheint, kommt der islamischen Sexualmoral vor allem darin entgegen, dass es eine – den Frauen im ersten Moment vielleicht schmeichelnde – Sakralisierung ihrer Körper vornimmt. „Sexuelle Übergriffigkeit“ bzw. „Sexismus“ wird in der Logik einer Entweihung, Schändung des Heiligen gedacht. Man betreibt denselben Frevel, ob man den materiellen Kultgegenstand nur berührt oder durch Auf-den-Boden-Werfen zerbricht. Es wird nur noch quantitativ und kontextunabhängig nach der Schwere der Übertretung unterschieden. In diesem Sinne erniedrigen sich säkulare Juristen zu Priestern einer archaischen Kultgemeinschaft, welche die Vergehen am der bürgerlichen Gesellschaft enthoben gedachten Frauenkörper samt Sanktionen sortieren und die Ausnahmen vom Berührungsverbot festlegen. War einst während des einvernehmlichen Sexualakts die Fähigkeit der Beteiligten gefragt, Subjektform, Verantwortung und Kontrollwahn abzustreifen, sich also im anderen zu verlieren, hinzugeben, eben auch fremdbestimmen zu lassen: vom Partner wie auch von der eigenen Lust, steht die Lust nun selbst unter der souveränen Reglementierung von haram und halal.

Die von solchem Opferschutz betriebene Ausbürgerung der Frau durch ihre Sakralisierung ist eine doppelte: Am nicht-geschändeten, unberührten Subjekt interessiert nur noch das potentielle Opfer, die zur Bestätigung des Sittlichkeitswahns geradezu herbeigewünschte Schändung, während das tatsächliche Opfer sexueller Gewalt vollkommen unempathisch gegen alle Versuche abgeschottet wird, Subjektivität zurückzuerlangen, um den Opferstatus zu verewigen, und es so als Verheiligtes in einer Mischung aus Überidentifikation und Opferneid vor den Karren der eigenen Kampagnen zu spannen. Statt sich also wie Deneuve auf öffentlichen Druck hin bei den tatsächlichen Opfern sexueller Gewalt dafür zu entschuldigen, dass der von ihr unterzeichnete offene Brief deren Gefühle verletzt habe, hätte eine selbstbewusste, von Empathie mit den Opfern getragene Antwort ganz anders lauten müssen: Opfer, die sich von dem Brief verletzt wähnen, stellen damit unter Beweis, bereits in die Fänge von Opferschützern geraten zu sein, aus denen sie zu befreien oberste Pflicht des Feminismus sein müsste.

Krieg der Generationen

Offenkundig erscheint es vielen Frauen und auch Männern attraktiv, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht und die bürgerliche Subjektform zu Gunsten einer archaischen Sakralisierung des Frauenkörpers preiszugeben und Subjektivität wie Kontrolle stattdessen ausgerechnet da zu beanspruchen, wo ihre momenthafte Suspendierung Bedingung von Glück wäre. Die Voraussetzung dieses Wandels ist ein Generationenkrieg, der durch gravierende Einbrüche in der Entwicklung der nachbürgerlichen Gesellschaft vermittelt ist, worauf zu reflektieren wäre, sollen die inflationären Klagen über „sexuelle Belästigungen“ und „Machtmissbrauch“ im Zusammenhang von #MeToo angemessen entziffert werden.

Zum einen hat der Niedergang des Patriarchats, die Konstituierung der „vaterlosen Gesellschaft“, schon frühzeitig Fragen aufgeworfen, die sich mit der Auflösung der klassischen Kleinfamilie noch zuspitzten: Wer übernimmt eigentlich die symbolische Position der für die gelungene Individuation und Subjektivierung erforderlichen väterlichen Instanz? Was bedeutet es für die Austragung ödipaler Konflikte, wenn bedingungslose, traditionell der Mutter überantwortete Liebe und väterliche Autorität innerfamiliär notwendig unzulänglich von einer Person (alleinerziehende Mütter oder Väter) verkörpert werden oder Grenzen setzende Autoritäten von vornherein tendenziell nur außerhalb der Familie (Kindergärtner und Lehrer beiderlei Geschlechts) anzutreffen sind? Und was folgt für die Sozialisation von Töchtern wie Söhnen daraus, dass kein narzisstisch gekränkter Vater die umklammernde Mutter-Kind-Symbiose mehr substantiell stört?

Zum anderen gehören zum historischen Sieg des Kapitalismus über den Realsozialismus mit dem Ende der Sowjetunion zwei für jeden spürbare Konsequenzen: Im ideologischen Kampf gegen einen Feind gewissermaßen im Westen, zumindest dem Anspruch nach in der Zivilisation, sah sich die bürgerliche Gesellschaft noch dazu gezwungen, ein relativ klares Verständnis dessen herauszubilden und wachzuhalten, was eigentlich das Bürgerliche der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht. Mit dem Triumph über den Osten verallgemeinerte sich ein von Francis Fukuyamas Ende der Geschichte eingefangener Geschichtsoptimismus, der jede Selbstbespiegelung so überflüssig zu machen schien, dass die bürgerliche Gesellschaft in dem Moment, da ihr inner- und außerterritorial ein Feind außerhalb der Zivilisation den Krieg erklärt – notdürftig erfasst von Huntingtons Clash of Civilizations –, weder zu merken scheint, dass überhaupt ein auf ihr Wesen zielender Krieg im Gange ist, noch weiß, was in diesem verteidigenswert wäre, weshalb sie sich – bestenfalls – aufs Minimum von Terrorabwehr und Schutz des Lebens der Staatsbürger beschränkt. Eine zweite Folge dieses Sieges ist, dass die entfesselte Ökonomie immer brutaler wird und den am Konkurrenzkampf aller gegen alle Beteiligten für wachsende Verhaltenszumutungen immer weniger Sinnvolles oder Schönes zu bieten hat. Das anstrengende Unglück ohne Aussicht auf Besserung steigert nicht nur den Hass auf den Konkurrenten zum Misstrauen gegen den Mitmenschen als solchen, sondern macht es immer fragwürdiger, sein ökonomisches Schicksal in der schon immer prekären, weil widersprüchlichen Subjektform weiterhin selbst zu verantworten, wo man sich nicht ganz zu Unrecht als Opfer von Prozessen sieht, denen man ohnmächtig ausgeliefert ist. Während also das Unbehagen der Einzelnen an der bürgerlichen Vergesellschaftung wächst, scheint den offiziellen Institutionen in Sachen Eigenwerbung nichts mehr einzufallen.

Dass #MeToo als massenhysterischste Opferschutzkampagne der jüngeren Geschichte vor allem ein Krieg der Generationen bzw. brutalste, noch einseitige und unerwiderte Kampfansage der Jungen an die Alten ist, dem ist die Frankfurter Rundschau in einer Feststellung näher gekommen, als intendiert war:

Der #MeToo-Aufschrei kam überwiegend von jungen Frauen unter vierzig, die schärfsten Kritikerinnen, wie die Spiegel-Reporterin Gisela Friedrichsen, waren etwas älter. Auch andere aggressive Stimmen kamen von Frauen, die vor dreißig, vierzig Jahren ihr Berufsleben begannen. Das war eine Zeit, in der es überlebenswichtig war, die Perspektive von Männern zu verinnerlichen.“ (fr.de, 10.12.2017)

Pauschale Unterwerfungsverweigerung

Abgesehen davon, dass Frauen, die „vor dreißig, vierzig Jahren“, also in der Zeit der Zweiten Frauenbewegung, erwerbstätig wurden, gerade nicht von der selbstverständlichen Verinnerlichung patriarchaler Verhaltensmuster gezeichnet sind, wirft die Autorin Sabine Rennefanz ausgerechnet jenen „alten“ Frauen, die im Verbund mit liberalen Männern all das erkämpft haben, was „junge“ Frauen heute selbstverständlich genießen – oder besser gesagt: immer öfter zerstören wollen –, vor, mit dem Patriarchat zu kollaborieren. Diese Infamie ist möglich, weil der „alte“ Feminismus noch unterschieden hat zwischen einer Unterwerfung, die Frauen als Frauen meint und daher als Herrschaft abzuschaffen ist, und einer Unterwerfung, die die Voraussetzung gelingender Individuation, Subjektivierung, ja von Kultur, also von Menschwerdung überhaupt darstellt. Darum war der Kampf gegen das Patriarchat immer diffizil, insofern der patriarchale Vater beide Momente exekutierte, die in der für die Ich- und Überichbildung notwendigen „Verinnerlichung“ ineinander übergehen konnten. Hinter dem Kollaborationsvorwurf gegen die „Alten“ und der Überzeugung, das (nicht mehr existente) Patriarchat konsequenter zu bekämpfen als diese, verbirgt sich daher nichts anderes als der sich als Empowerment camouflierende narzisstisch-infantile Angriff auf den zivilisierenden Aspekt der im Subjektbegriff gesetzten Notwendigkeit der Anerkennung des Realitätsprinzips.

In alles andere als ideologiekritischer Absicht ist dieses Programm von Heidi Klum formuliert worden. Als ehemaliges Model, das vor allem durch die Profession aufgefallen ist, junge Frauen mittels des unmoralischen Angebots einer vielleicht möglichen Karriere in ein Casting-Format zu locken, in dem es vor allem darum geht, dass voyeuristische Frauen vor dem Fernseher exhibitionistischen Frauen im Fernseher dabei zuschauen, was diese bereit sind, sich selbst und den Konkurrentinnen anzutun, war sie eine der ersten, die nach ihrer Meinung zum „Weinstein-Skandal“ befragt wurde. Auch sie äußerte, ein Verhalten wie das von Weinstein sei weder in Hollywood noch anderswo ein Einzelfall, und fügte hinzu:

Es wäre sicher schwer, eine Frau zu finden – mich eingeschlossen –, die sich noch nie eingeschüchtert oder bedroht gefühlt hat von einem Mann, der seine Macht, Position oder körperliche Statur ausnutzt.“ (Spiegel online, 13.10.2017)

In Statements wie diesen wird nicht nur unter „sexistische Erlebnisse“ oder „sexuelle Übergriffigkeit“ verbucht, was jede ernsthafte Diskussion voneinander zu trennen hätte: plumpe Anmache, wiederholte plumpe Anmache, sexuelle Belästigung und Nötigung bis zu Vergewaltigung. Man will vielmehr „Opfer“ einer Erfahrung sein, ohne die Bürgerlichkeit, Zivilisiertheit und Emanzipation gar nicht zu denken ist: Sich schon mal von einem Mann, der seine Macht, Position oder körperliche Statur ausnutzt, eingeschüchtert oder bedroht gefühlt zu haben, dass kennt jeder Schüler vom Lehrer und jedes Kind vom Vater bzw. von denen, die in der nachpatriarchalen Gesellschaft mehr schlecht als recht seinen Platz eingenommen haben, nämlich von Müttern und Pädagogen beiderlei Geschlechts. Heidi Klum hat damit ungewollt treffend ausgesprochen, dass der Kummerkasten, der sich #MeToo nennt, allein vom Unbehagen an der Zivilisation zusammengehalten wird, bestückt mit Klagen von infantilen Wutbürgerinnen, denen jede Störung ihres Narzissmus, jede Forderung nach Anpassung und Rücksichtnahme als Belästigung gilt und die mit ihrem Seelenstriptease in fortgeschrittenem Lebensekel seit Monaten der Vernunft auf die Pelle rücken.

Dass dafür von allen Seiten Applaus kommt, hängt auch damit zusammen, dass das fortwährende Reden darüber, was man gerade denkt und fühlt, Hochkonjunktur hat. Die Bereitschaft, einem größeren Publikum intime Details auszubreiten und Einblicke in die Banalität und Trostlosigkeit des eigenen Alltags zu gewähren, überrascht nicht angesichts einer Community, in der sich jeder mit seinen Friends und Fans für einen Medienstar im Kleinen hält und sich alle gegenseitig darin bestärken, dass es von menschheitsgeschichtlicher Relevanz sei, wo man gerade herumturnt, was es heute zum Frühstück gab und wer bei wem zu welcher Sache aus welchen Gründen auch immer sein „I too“ hinterlässt. Setzen die echten Stars dann einen Opfertrend, machen eben alle mit – und es heißt „Metoo“.

Peinlich, aber authentisch

Die Frankfurter Rundschau entdeckte in der allgemeinen Auspack- und Aufdeckstimmung nicht nur ganz viel Mut zum gefühlsbetonten Drauflosplaudern, sondern attestierte ausgerechnet deutschen Frauen offen kontrafaktisch eine übergroße Scheu vor larmoyantem Geschwätz: „Ein Grund, warum die Debatte hierzulande so behäbig läuft, ist vielleicht, dass es eine große Angst gibt, als Opfer zu erscheinen. Anders als in den USA gilt jemand, der über sich und seine negativen Erfahrungen redet, schnell als schwach. Dass das Drüber-Reden, das Sich-Öffnen ein Akt der Selbstermächtigung sein kann, wird weniger gesehen.“ (10.12.2017) Darum forderte man bei der Taz gleich eine Kulturrevolution für Deutschland: „Unsere Gesellschaft hält nicht viel Platz bereit, um über Verwundung und Hilflosigkeit zu sprechen. Was wir brauchen, ist eine Kultur des Vertrauens.“ (16.10.2017) Bei deren Ausbau dürfe auch die deutsche Wirtschaft nicht fehlen, die aus naheliegenden Gründen kein Problem mit miesester Bezahlung in Bereichen hat, in denen überwiegend Frauen malochen, aber familiäres Betriebsklima als leistungssteigernde Komponente zu schätzen weiß. Entsprechend lautete die Empfehlung im Handelsblatt: „Bislang duckt sich die deutsche Wirtschaft bei dem Thema weitgehend weg. Dabei würde mehr #MeToo-Debatte sie auch ökonomisch voranbringen. Damit das gelingt, brauchen Firmen eine Kultur der Offenheit.“ (21.12.2017) Dabei ist es nicht sonderlich originell, die öffentlichen Trainingseinheiten in Sachen Empowerment und Selbstreflexion im Zuge von #MeToo als Praktika dienstbar zu machen. Längst gehören der strategische Einsatz von Emotionen sowie das Drüber-Reden und Sich-Öffnen zu den Schlüsselqualifikationen in der postmodernen Arbeitswelt.

Das politisch korrekte Darbieten der intimen Pleiten und persönlichen Pechsträhnen in der Liebe wie im Leben war indes noch nie ein Ausdruck von zugelassener Schwäche und Reflexionsfähigkeit. Vielmehr ist die Konfrontation anderer mit den eigenen Geheimnissen und Nöten immer schon anmaßend, peinlich und übergriffig gewesen. Die hässliche Marotte desjenigen, der sich seiner Umwelt gegenüber dauernd schamlos öffnet, fiel in der Vergangenheit quantitativ kaum ins Gewicht, weil das Gespür der allermeisten dafür, wann und wo man besser die Klappe hält, noch intakt war. Auch existierte die Möglichkeit, sich der ganzen Welt mitzuteilen, vor dem Internet und insbesondere vor dem Siegeszug der sozialen Netzwerke schlichtweg nicht. Solange man die Privatsphäre als eine Errungenschaft schätzte, die einem auch Ruhe vor anderen versprach, ging die Anerkennung des Privaten mit Hemmschwellen einher, die ohne weiteres zu überwinden gar nicht im Interesse der Einzelnen lag. Es scheint, als habe #MeToo solche rudimentären Selbstschutzmechanismen vollends außer Kraft gesetzt.

So zum Beispiel – als in jeder Hinsicht pars pro toto – bei Veronika Kracher, einer Autorin, die als positiv diskriminierte, d.h. chronisch beeinträchtigte westliche Frau jeden Mist bei linken Zeitschriften abladen darf, die aus genderpolitischen Imagegründen wenigstens hin und wieder mal eine Autorin (Konkret) oder mindestens so viele Autorinnen wie Autoren (Jungle World) im Inhaltsverzeichnis aufführen wollen. Da die solcherart Hofierte aber die Tatsache, dass auch linke Redaktionen gelegentlich Unzurechnungsfähiges ablehnen, als Zumutung, letztlich als Zensur und Verfälschung des authentischen Gedankens erlebt, muss begleitend zur halbprofessionellen journalistischen Tätigkeit ein öffentlicher Facebook-Auftritt her, um der Gemeinde einen von äußerlichen Einflüssen unverstellten Blick in den Orkus des eigenen Inneren zu eröffnen. So kommen Elaborate zum Vorschein, die nicht schön, aber aufschlussreich sind, weil die als Selbstreflexion sich missverstehende Paranoia für den Netzwerkfeminismus repräsentativ ist. Am 6.1.2018 schrieb Kracher auf Facebook etwas, das vollständig zitiert werden muss, um nicht den Verdacht zu nähren, in etwaigen Auslassungen käme eine Rationalität zum Zuge, um die die Autorin der Pointe willen betrogen würde:

Es sind die kleinen Dinge, an denen ich die Totalität dessen erfahre was es heißt das andere Geschlecht

zu sein. Mansplaining, das demjenigen, der mir von oben herab jene Banalitäten, die ich schon weiß, gar nicht erst als solches auffällt. Angestarrt werden, was dem Starrer nicht einmal unangenehm ist, wenn man wütend zurückguckt, weil das ist ja sein gutes recht. Mehr Reproduktionsarbeit zu machen als die Mitbewohner, weil das Wischen über den Herd, das Waschen der Handtücher, Teil meiner Sozialisation war und derer nicht. Dass sie dadurch zu indirekten Nutznießern patriarchaler Strukturen werden, fällt auch ihnen nicht auf. Emotionale Arbeit in Freundschaften leisten weil man kann doch so gut zuhören. Regulierend auf die impulsiven Ausbrüche des Partners einwirken weil man ist als Frau ja so beherrscht. Gleichzeitig vom selben Partner pathologisiert werden, weil er als rationaler Mann in der Lage ist, mir psychisch fragilen Ding zu erklären wie meine Psyche denn so funktioniert. Im Club wie zufällig

berührt werden, wenn man ohne männliche Begleitung da ist, immer und immer wieder. Am Arbeitsplatz erklären müssen, warum man nicht über chauvinistische Witze lacht. Auf Twitter und Facebook sexistisch beleidigt werden, einfach weil man kein Mann ist und eine Position zu irgendeinem Thema hat. (Und ich spreche hier aus der verdammt privilegierten Position einer weißen, bürgerlichen Frau; anderen Frauen macht man ihre Andersartigkeit von der männlichen Norm Tag für Tag durch Schläge, Vergewaltigungen, Zwangsprostitution klar.) Es ist wie mit Mückenstichen: einer stört vielleicht ein wenig, aber naja, man kommt damit klar. Aber man ist die ganze Zeit von einem Schwarm summender, piesackender, stechender Mücken umringt, und es hört nicht auf. Und man weiß, dass es auch nicht aufhören wird. Und all jenen Mücken-Männern ist es, weil das Nutznießen dieser Strukturen zweite Natur geworden ist, nicht einmal bewusst. Das Ansprechen der Tatsache, dass es so wie es ist nicht bleiben muss, wird entweder belächelt oder genervt, empört abgetan. Aus dem Verhalten dieser Männer spricht durchaus das zwanghaft unterdrückte Wissen, dass das, was sie machen, nämlich: KONSEQUENT FRAUEN ABWERTEN UM SICH SELBER AUFZUWERTEN nicht richtig ist. Dass sie damit systematisch anderen Menschen weh tun. Aber anstatt sich dies einzugestehen und mit der Last leben zu müssen, bisher ein Schwein gewesen zu sein und die enorme Arbeit aufbringen, das zu ändern, freut man sich doch lieber weiterhin, Teil der Gewinner (auch wenn es ein Pyrrhussieg ist, auch Mann-Sein ist eine permanente Zurichtung der eigenen Person) dieses Systems zu sein. Und deshalb macht man weiter, bestätigt von der Pimmel-Peergroup, von der Kulturindustrie, von den historisch so gewachsenen Verhältnissen.

Sie wissen nicht, was sie tun; und sie wollen es nicht wissen. Und wir, die vor dem Bild hegemonialer Männlichkeit versagen, müssen ertragen dass diese Zurichtungen an uns exerziert werden. Es gibt Tage, an denen kann ich nicht mehr. An denen hat ein Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht. An denen ich kurz vor‘m Zusammenbruch bin, weil ich die Last, kein Mann zu sein, nicht mehr zu tragen vermag. An denen selbst ich nicht mehr meinem eigenen Anspruch an Ruhe und Rationalität gerecht werden kann und jemanden anschnauze, was mir daraufhin wiederum zum Vorwurf gemacht wird, weil jeder einzelne Sexist es verdient, nett behandelt zu werden. Es ist ihnen nämlich nicht klar, dass die Blicke, Kommentare, das Anfassen, die Übergriffe die strukturelle Benachteiligung, all das, keine Einzelfälle sind. Sondern Ausdruck eines Systems. Und dieses System muss beendet werden, und sei es einfach nur aus dem Grund, dass ich nicht mehr von irgendwelchen Trotteln im Internet dumm angebabbelt werden will.

Es ist zum Heulen: Pech bei der Auswahl der Mitbewohner, die zu blöd zum Putzen sind, vergriffen bei der Partnerwahl, und dann will einen auch noch fast die Hälfte der Menschheit entweder beleidigen oder abschleppen. Im Jammerton geht ordinäre Angeberei mit Anstarr-Anekdoten, die sich obsessiv um sexuelles Begehrtwerden drehen, über in eine Selbstviktimisierung, gegen die mit einer Asozialität aufgemuckt wird, die nicht einmal davor zurückschreckt, Mitbewohner und Partner wie selbstverständlich einer Gesinnungsmeute vorzuführen, statt mit ihnen zu klären, was falsch läuft. Wenn die heißbegehrte Veronika im Internet nicht dumm angebabbelt werden will, klappt sie nicht etwa einfach das Notebook zu, sondern besteht darauf, dass im Sinne ihres Exklusivrechts auf dummes Babbeln gleich ein ganzes System abgeschafft werden muss, welches sie mithilfe irgendwann verschluckter und mühsam wieder herausgebrachter Brocken pseudomarxistischen Jargons („Totalität“, „Reproduktionsarbeit“, „Kulturindustrie“) als schwer kapitalistisch nicht auf den Begriff, aber auf die Phrase bringt. Durch die Last, kein Mann zu sein, fällt ihr die in Vollzeit betriebene aktive Selbstideologisierung freilich schwerer als einst dem Grubenarbeiter sein Zwölf-Stunden-Tag, was wiederum als Legitimation dafür dient, nicht nur alle Mitbewohner, Liebhaber und Nebenmenschen gleichfalls dem kerndeutschen Befehl „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ auszusetzen, sondern zugleich sich selbst wie ein trotziges Kleinkind aufzuführen: nichts können, aber bockig rummotzen.

Männer als Ungeziefer

Was die Jungle World-Autorin zum Gegenstand ihrer veröffentlichten Selbsterkundung macht, sind nicht die Nöte eines Menschen, der sich im falschen Körper empfindet und über die Chancen einer Geschlechtsumwandlung zwecks Minderung des Leids sinniert. Sie zielt mittels straflustbesetzter Anklagen aus dem Repertoire des autoritären Syndroms auf eine Feindbestimmung, die allerdings recht krude ausfällt. Zunächst sind es Männer als Männer, die Veronika Kracher ihr Dasein als Frau verleiden, wobei nicht ganz klar wird, ob die Männer bloß Nutznießer von patriarchalen Strukturen sind oder diese verkörpern oder gar selbst ihre eigentlichen Opfer darstellen, da ja auch das Mann-Sein eine permanente Zurichtung der eigenen Person sei. Erschwerend kommt inmitten dieses leidvollen Wirrwarrs hinzu, dass das Sprechen aus der „verdammt privilegierten Position einer weißen, bürgerlichen Frau“ eine zusätzliche Belastung des intersektional deformierten Gewissens bewirkt: Soll man die nicht-privilegierten Frauen beim Kampf um dieselben Privilegien unterstützen und sich damit neue Konkurrentinnen auf dem Arbeitsmarkt einhandeln, oder doch lieber in weißer Besitzstandswahrung und Opferneid auf eine Privilegienkritik machen, die so tut, als sei man in Wirklichkeit die Leidtragende eines viel subtileren Patriarchats?

Veronika Kracher hat also, soweit sie sich von Realität und Empirie noch ansprechen lässt, einen Widerspruch zu verarbeiten: Irgendwie ahnt sie, dass die Durchsetzung der Privilegien einer weißen bürgerlichen Frau, von denen sie profitiert, unmöglich gewesen wäre, ohne die empirischen Männer und das vorherrschende Bild von Männlichkeit zu verändern. Das Klischee des harten Mannes, der sich die Frauen nimmt, sobald er es braucht, entspricht der Realität der Dienstleistungsmenschen in keiner Weise mehr. Mit Macho-Sprüchen, provinziellem Danebenbenehmen oder sexueller Aufdringlichkeit steigt man beruflich nicht auf, sondern macht sich zum Affen oder schießt sich ins Abseits. Von Bauarbeitern, die hübschen Ärschen hinterherpfeifen, oder von schleimigen Stelzböcken grenzt der durchschnittsdeutsche Mann von heute sich selbstbewusst ab. Reißen beruflich gestresste Büromenschen, die wegen notorischer Schaffenskrise kurz vorm Burn-out stehen, mal eine Zote, hat das etwas Bemitleidenswertes, während das Ausmaß des Erfolgs von Gendermainstreaming sich daran ermessen lässt, dass Texte von Veronika Kracher überhaupt irgendwo gedruckt werden. Wenn daher erwachsene, selbstbewusste und emanzipierte Frauen heute ein grundsätzliches Problem mit Männern haben, dann besteht dieses eher darin, dass viele Männer die Anforderungen an ihre Menschwerdung als Verabschiedung von Virilität missverstehen:

Wir müssen uns auch von diesem Mythos des mächtigen Mannes verabschieden. Kein Mann ist so mächtig, dass er über Leben und Tod einer Karriere oder Existenz entscheiden kann. Es gibt – Gott sei Dank – Gesetze, strafrechtliche Verfolgung bei Belästigung. Keine Frau muss bei uns irgendeine Form von Grapscherei oder sexueller Belästigung ertragen. Und wer das dennoch behauptet, lügt. Wir leben in Europa. Im Gegensatz zu afghanischen oder afrikanischen Frauen, die natürlich geschützt werden müssen, haben wir alle Freiheiten und Möglichkeiten, uns zur Wehr zu setzen und Männer in die Schranken zu weisen. […] Das Gros der Männer weiß gar nicht mehr, wie es sich Frauen gegenüber verhalten soll. Das männliche Geschlecht ist geschwächt. Es gibt keine Kerle mehr.“ (Nina Proll, profil.at, 9.11.2017)

Jeder weiß, dass gerade „der verunsicherte Mann“ gern als selbstmitleidiger Waschlappen auftrumpft. Rechts wähnt er sich – in Männer- und Väterbewegungen – als Opfer eines „Feminats“. Links unterwirft er sich den Ideologien feministischer Platzkühe in der Hoffnung, durch selbstentwürdigendes Schleimen doch noch zum Zuge zu kommen, was dann so erbärmlich klingt wie hier:

Dies ist die dritte Version eines Textes über Sexismus, den ich, als weißer Mann im Alter von 33 Jahren, zu schreiben versuche. Ich habe drei Mal neu angesetzt, weil mich jedes Mal der Zweifel überkam, ob ich mir das Recht herausnehmen darf, mich in die Debatte einzumischen. Erst dachte ich ‚ja‘, dann wieder ‚nein‘, und jetzt denke ich: ‚vielleicht‘. Dieser Text ist das Protokoll eines Selbstzweifels, eines intellektuellen Zauderns, das am Ende doch eine Art Position sein könnte. (9)

Genau so tönt die heute hegemoniale Rhetorik kritischer Selbstreflexion: herumstottern, abwiegeln, differenzieren und zaudern, bis jeder unreglementierte geistige Impuls von der Angst vor der eigenen Courage erstickt worden ist, sich gerade dabei aber so richtig wohl und obenauf fühlen können. Männer, in denen es so denkt und redet, haben es redlich verdient, dass man sie mit Hohn und Spott überzieht. Auch dass sie – insbesondere in Gestalt alter, weißer, unattraktiver Männer – heute die einzige gesellschaftliche Gruppe bilden, der gegenüber jede Gehässigkeit und Menschenverachtung erlaubt ist, macht sie nicht zu bejammernswerten Opfern. Aber wie kommt man von dieser Realität, die auch Kracher in ihrem „selbstkritischen“ Bezug auf Privilegien nicht vollständig ausblendet, dazu, an der Totalität eines Patriarchats zu verzweifeln oder in der Jungle World (2018/04) – in einem explizit gegen die Intervention Deneuves u.a. gerichteten Beitrag – gar die „omnipräsente Bedrohung von Frauen durch Männer“ zu konstatieren?

Weil sie vor demselben Problem steht wie der Antisemit, nämlich vor rationalen Selbstwidersprüchen, setzt Kracher auf die Versöhnung des sich logisch Ausschließenden in einem phobischen Bild, bedient sie sich instinktsicher aus dem unbewussten Bilderschatz der pathischen Projektion und kommt auf den „Schwarm summender, piesackender, stechender Mücken“, oder kurz: aufs blutsaugende Ungeziefer. Der Jude erscheint dem Antisemiten als nutznießender Herrenmensch und lästiger Untermensch zugleich. Der kleinere Organismus (Jude) stellt für den größeren (Volkskörper) gerade im Mikrobischen die Gefahr einer Zersetzung von innen und des Inneren dar. So heiß und leidenschaftlich der Antisemit das Insekt (Bakterien und Viren) fürchtet, so kalt und nüchtern macht er sich einem Kammerjäger gleich an die Vernichtung. Für Kracher sind nun Männer bis in den eigenen Bekanntenkreis inklusive Lebenspartner hinein ebenso einerseits bloß lästiges, lächerliches, unnützes Geschmeiß, das gefasste Verachtung verdient, andererseits aber so mächtig, dass sie Veronika über eine Kaskade von Mückenstichen immer wieder jede Lebenstüchtigkeit als Frau auszusaugen vermögen.

Ist der Zugang zur Welt ein phobischer und hat er seine Bestätigung im passenden Bild erst gefunden, dann sind Reste von Rationalität und Realitätsbezug keine potentiellen Auswege mehr, sondern Verstärker. So wird das Eingehen des Partners auf die Psyche der Autorin in einem Text als Ausdruck sexistischer Männerherrschaft bloßgestellt, der in seiner ganzen logischen Struktur und Diktion auf manifeste Defekte schließen lässt. Die „Frauenkrankheit“ Hysterie mag in Verlauf, Diagnose und Behandlung direkte Folge patriarchaler Herrschaft gewesen sein. Dass Veronika Krachers offenkundige Verstörung ebenso als widerständiges Symptom in einer gnadenlos frauenunterdrückenden Männerwelt zu fassen wäre, wird durch Frauen wie Nina Proll und Catherine Deneuve doppelt dementiert, nämlich nicht erst durch deren Statements zu #MeToo, sondern schon durch ihre Biographien, die wie diejenigen zahlloser anderer Frauen belegen, dass einer weiblichen Sozialisation zu sexuell selbstbestimmten Bürgerinnen heutzutage keine Macht von Mückenmännern entgegensteht. Derart der Politisierung persönlichen Unglücks und der Lüge überführt, können die #MeToo-Kammerjägerinnen und ihre Kümmertanten Frauen wie Deneuve, Millet und Proll nur als Verräterinnen und Mittäterinnen wahrnehmen und mit Ressentiments überziehen.

Halluzinierte Spießrutenläufe

In einem zuerst in Libération veröffentlichten Artikel wandte sich Leïla Slimani, eine französisch-marokkanische Schriftstellerin, gegen das Recht, andere zu behelligen, das die französischen #MeToo-Kritikerinnen verteidigt hatten. (10) Dieser Text hat bis in ideologiekritische Kreise hinein Zuspruch erfahren, weil er als differenzierte, goldene Mitte zwischen #MeToo-Hysterikerinnen vom Schlage Krachers und Verharmloserinnen von Patriarchat und Alltagssexismus aufgefasst wurde, während er in Wahrheit bloß die übliche Mischung aus Realitätsverkehrung, projektiver Pathologie und Lust am Diffamieren ausstellt.

Leïla Slimani beginnt ihre Ausführungen damit, für sich selbst und als Frau Rechte und Freiheiten bezogen aufs Leben in der Öffentlichkeit einzufordern, die in der bürgerlichen Gesellschaft längst von niemandem mehr substantiell in Frage gestellt werden – wie etwa die freie Partnerwahl, das Recht, seinen Aufenthaltsort auch in der Nacht selber zu bestimmen, und dabei so aufreizend herumzulaufen, wie es einem passt. Freiheiten also, die vor allem für die islamischen Gesellschaften des Orients und islamisch sozialisierte Männerhorden im Westen ein rotes Tuch sind. Das führt aber gerade nicht zur Forderung an die bürgerliche Gesellschaft, mehr zum Schutz der Frauen in der Öffentlichkeit vor islamischen Jungmännern zu unternehmen, das heißt der Ideologie des Islam migrations- und integrationspolitisch den Kampf anzusagen, statt das Sexualstrafrecht konform mit der islamischen Sexualmoral zu verschärfen. Im Gegenteil wird der Islam gar nicht erwähnt und so getan, als wären es die allein von ihm zu verantwortenden Zustände, welche Deneuve und Co. beabsichtigten zu rechtfertigen. So heißt es am perfiden Ende des Artikels:

Ich bin kein Opfer. Doch Millionen von Frauen sind es. Das ist eine Tatsache und kein moralisches Urteil oder eine Pauschalisierung. Und ich spüre in mir selbst die Angst all der Frauen, die mit gesenktem Kopf durch die Straßen Tausender Städte dieser Welt gehen. Die man verfolgt, bedrängt, vergewaltigt, beleidigt und im öffentlichen Raum wie Eindringlinge behandelt. In mir hallt der Schrei all jener Frauen wider, die sich verkriechen, die sich schämen, die man verstößt und aus dem Haus jagt, weil sie entehrt [!] wurden. Die man unter langen schwarzen Schleiern versteckt, weil ihre Körper angeblich dazu auffordern, sie zu belästigen. Sorgen sich die Frauen in den Straßen von Kairo, Neu-Delhi, Lima, Mossul, Kinshasa oder Casablanca etwa um das Aussterben der Verführung, der Galanterie? Haben sie selbst denn das Recht, zu verführen, zu wählen, aufdringlich zu sein?

Der einzige Zusammenhang zwischen dem hier Kritisierten und einem westlichen Alltagssexismus besteht darin, dass die bürgerliche Gesellschaft Migrantinnen und autochthone Frauen dem Islam und seinen Exekutoren gegenüber, deren Ehrbegriff Slimani ausdrücklich übernimmt, systematisch im Stich lässt. Indem die konkreten Täter aber nicht beim Namen genannt, sondern mithilfe eines allgemein-abstrakten Männerpopanzes zum Verschwinden gebracht werden, wird Täterschutz betrieben. Dabei reicht es der Autorin in ihrem antiwestlichen Ressentiment nicht aus, zu konstatieren, dass Frauen auch im Westen mal hier, mal dort, dann und wann in ihrem Leben mit männlicher Unverschämtheit und Aufdringlichkeit konfrontiert werden, gegen die es präventiv-erzieherische und im konkreten Fall zurechtweisende Maßnahmen zu ergreifen gilt. Es muss aus Gründen der Dramaturgie ein rund um die Uhr stattfindender Spießrutenlauf für alle Frauen sein, in dessen Beschreibung sich typische Bilder des auch im Westen gegenwärtigen Islam mit erfundenen oder anachronistisch gewordenen des Westens mischen:

Den Typen, der um acht Uhr morgens auf meinen Mantel ejakuliert. Den Chef, der mir zu verstehen gibt, was für meine Beförderung hilfreich wäre. Den Professor, der sich für ein Praktikum einen runterholen lässt. Den Kerl, der mich im Vorbeigehen fragt, ob ich ficken will

und mich dann als Schlampe

beschimpft.

Allgegenwärtige Bedrohung

Auch hier dient das Beispiel des lüsternen Professors, diese unter linken Studenten verbreitete Lagerfeuerstory, wonach es sehr gute Leistungsbewertungen nur nach freudig absolviertem Hand- oder Blowjob gibt, nur dazu, der Abscheu vor sexuellen Beziehungen zwischen älteren Männern und jungen Frauen freien Lauf zu lassen. In Wirklichkeit lässt der zeitgenössische Professor bei Zwiegesprächen mit Studentinnen aus Selbstschutzgründen immer häufiger die Tür seines Büros offen. Und Studentinnen, die aus linksfeministischen Gründen gar kein gesteigertes Interesse am Erwerb der Fähigkeit hegen, Männer, sei es sexuell oder gar intellektuell, zu befriedigen, wissen auch nichts mehr von der Macht, die solche Fähigkeit über Männer verleihen kann, weshalb das vergangene Bild eines wechselseitigen Machtgebrauchs nur als einseitig männlicher Machtmissbrauch rezipiert und gleich mitdiffamiert bzw. ausgeschlossen wird, dass es für Schülerinnen und Studentinnen durchaus gute Gründe geben kann, sich in Lehrer und Professoren jenseits der Karriereplanung auch mal zu verlieben.

Das Gezeter über einen Alltagssexismus, der Frauen eine beständige Flucht vor Mückenstichen und Ejakulaten aufzwingt, gipfelt in der Einforderung von Freiheitsrechten, deren ubiquitäre Verletzung in den westlichen Gesellschaften zuvor erst halluziniert werden muss:

Ich fordere die Freiheit, dass man weder meine Haltung noch meine Kleidung, meinen Gang, die Form meines Hinterns oder die Größe meiner Brüste kommentiert. Ich beanspruche mein Recht, in Ruhe gelassen zu werden, allein sein zu dürfen, mich ohne Angst fortbewegen zu können. Ich will nicht nur eine innere Freiheit. Ich will die Freiheit, draußen zu leben, in der Öffentlichkeit, in einer Welt, die auch ein bisschen mir gehört.

Man möchte Leuten, die in der Öffentlichkeit unkommentiert

bleiben wollen, weil sie jeden Kommentar als Angriff auf ihre als Selbstbestimmung missverstandene Borniertheit deuten, nahelegen, einfach zu Hause zu bleiben und eine weitere Netflix-Serie anzuschmeißen. Dann aber täte man so, als wären die Frauen und Männer einer neuen Generation nicht längst dabei, das, was die bürgerliche Öffentlichkeit ausmacht, nämlich die Fähigkeit, an der lebendigen Gesellschaft Fremder Gefallen zu finden, aufs Bäuerlichste niederzutrampeln. Auch Kracher fällt als empirischer Beleg für die „omnipräsente Bedrohung von Frauen durch Männer“ nur ein anachronistisches Beispiel ein:

Eine alltägliche Situation in einer Straßenbahn: Eine Frau liest, ein junger Mann versucht, sie in ein Gespräch über das Buch zu verwickeln. Er fragt irgendwann nach der Telefonnummer, sie schlägt höflich aus. Der junge Mann akzeptiert das, ohne Aufhebens davon zu machen. Sie plaudern noch ein wenig, bis er aussteigt und sich freundlich verabschiedet. Wo ist die Pointe? Dass eine solche Begegnung die Ausnahme darstellt. Denn in der Regel wird bei der Frage nach der Telefonnummer ein ‚Nein‘ als Antwort nicht akzeptiert. Das verkennen Catherine Millet und ihre Koautorinnen, wenn sie Frauen raten, doch einfach ‚Nein‘ zu sagen. Gekränkter männlicher Narzissmus kann eine destruktive Kraft sein, die Gewalt gegen Frauen, die sich ihm verweigern, ist der traurige Beweis. (Jungle World, s.o.)

Dass sich eine Frau und ein Mann überhaupt in einer Straßenbahn über ein Buch unterhalten, ist im Deutschland des 21. Jahrhunderts etwa so „alltäglich“ wie die Begegnung mit Marsmenschen, weshalb Leute, für die Bücher Fremdkörper sind, bei einem solchen Gespräch dann auch sofort den Verdacht hegen, da wolle der böse Kerl die arglose Frau wohl in irgendwas „verwickeln“. Eine solche Situation als alltäglich zu behaupten, setzt unabhängig von Verlauf und Ausgang des Gesprächs Zeiten voraus, die passé sind, da in Straßenbahnen und anderen Orten der Öffentlichkeit inzwischen nur noch narzisstische Körperpanzer einander den Platz bestreiten und sich vom Mitmenschen als Mitmenschen belästigt wähnen.

Heilige Kühe

„Mein Körper gehört mir“ – diese Parole mag in beschränkten politischen Kontexten einen Sinn gehabt haben, im Kampf ums Recht auf Abtreibung oder für die freie Partnerwahl etwa, war verabsolutiert aber schon immer falsch und wird durch die Verallgemeinerung für alle Geschlechter nicht richtiger. Als vergesellschaftete Natur (Leib) gehört der individuelle Körper von vornherein nicht seinem Besitzer. Der Körper muss essen und aufs Klo, wird krank und stirbt, ohne dass der Einzelne diese Prozesse seinem Willen unterwerfen könnte. Der Körper muss in Teilung mit anderen meist ohne Lustgewinn arbeiten, weil nur so Gesellschaft funktioniert und nur durch Vergesellschaftung von Tieren unterschiedene Menschen als Menschen existieren, der Körper also nur dem Individuum als Individuum gehören kann, wenn er auch der Gesellschaft, den Mitmenschen, gehört. In herrschaftlichen Gesellschaften prozessiert dieses Verhältnis als unversöhntes. Im Unterschied zur Sklaverei zwingt das Kapital den Einzelnen aber dazu, den eigenen Körper als von sich selbst abspaltbare Ware zu vermieten, einzutauschen, zu verkaufen, also gewissermaßen zu Prostitution ohne Sex.

Dabei war der Körper während der Industrialisierung noch als Körper gefragt, die Anwendung des Arbeitskraftvermögens eine eminent körperliche. Davon kann nicht mehr die Rede sein, seit Dienstleistungen gegenüber unmittelbarer Warenproduktion dominieren und beide Sektoren unter dem Zeichen von zunächst postfordistischer Automatisierung und dann Digitalisierung stehen, womit eine zunehmend entkörperlichte Arbeitswelt geschaffen wird. Die an sich erfreuliche Verwandlung harter Malocher in Büro-Ärsche, die Maskulisten als Ausdruck von Verweichlichung ablehnen, bedeutet eine Entwertung des Körpers, die – über die Emanzipationsprozesse von Frauen vermittelt – geschlechtliche Eigenschaften tendenziell nivelliert. Die abstrakte Gleichheit der zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungenen Subjekte, von deren individuellen Besonderheiten im Äquivalententausch abstrahiert wird, schlägt sich nieder in den herrschenden Subjektidealen. Vom „kompetenten Säugling“ über den „Arbeitskraftunternehmer“ bis zum „aktiven Rentner“: Entscheidend sind Eigenschaften, die zur permanenten Flexibilität und Mobilität befähigen, das Geschlecht zählt nicht dazu. Vielmehr wird den unters Kapital Subsumierten jede Sinnlichkeit als potentieller Störfaktor ausgetrieben.

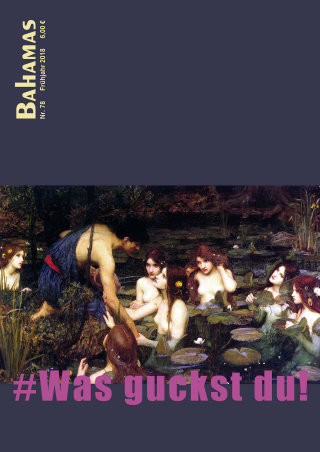

Die konformistische Revolte der in immer schärferem Konkurrenzkampf gegeneinander gedrängten Arbeitskraftbehälter, nicht für ein Surplus, sondern nur noch darum, das Lebensminimum ohne staatliche Alimentierung zu bestreiten, scheint nun geschlechterübergreifend darin zu bestehen, sich als die heiligen Kühe Indiens aufzuspielen. Den desexualisierenden Imperativ am eigenen Körper vollstreckend, wird dessen Bedeutungsverlust in seiner Verheiligung und Rebarbarisierung kompensiert. Es sind dieselben archaischen Traumbilder, ob der eigene Körper „künstlich“, also via Fitnessstudio, Jogging und Tätowierungen, seiner tribalistischen Vergangenheit angeähnelt wird, oder ob man sich bis zur Totalverwahrlosung gehen lässt, sich ergo „der Natur“ überantwortet. In beiden Fällen verlangt der Körperbesitzer Respekt und behauptet in Zeiten wachsender Entfremdung und vorauseilender Selbsterniedrigung eine Unberührbarkeit, an der nur wahr ist, dass sich der Körperpanzer von nichts und niemandem mehr berühren lassen will. Ja, wer nur wagt, ihn anzusehen, betreibt Gotteslästerung gegen die größenwahnsinnige Monade. Weil diese aber in Wirklichkeit gar nicht gläubig, sondern hybrid-atheistisch ist, erhebt sie den Körper als Produkt und Zeugnis vollständiger Selbstzurichtung zum Fetisch der zweiten Natur, statt in ihm, wie der Katholizismus, der den Leib gerade als immer schon sündigen heiligspricht, großzügig verzeihend die erste Natur zu erinnern. Das „Was guckst du!“ des islamischen Jungmannes und der feministisch daherkommende Wunsch, die Betrachtungen und Bewertungen von weiblichen Körpern zu verbannen, gleichen sich in solch säkularer Selbstverheiligung und kommen aus einem Unbehagen an der Dialektik der Zivilisation, das sich als unbegriffenes gegen die Anforderung von Vergesellschaftung überhaupt kehrt.

Darum stellt die neue Generation von in permanenter Revolte Lebenden eine dystopische Zukunft vor, in der das sanfte Berühren von und Wischen über irgendwelche Touchscreens nur noch eine schwache Erinnerung daran sein wird, dass es einmal Zärtlichkeit als direkten körperlichen Kontakt zwischen den Geschlechtern gegeben hat. Darum ist der Vorwurf des Anstarrens emblematisch für Vertreter einer Generation, für die das stundenlange Starren auf Displays die bevorzugte bis einzige Form des Sehens ist, während jeder zwischenmenschliche Blickkontakt als Beleidigung aufgefasst wird, sofern er jene Millisekunden überschreitet, die erforderlich sind, um die digitalen Portraits möglicher Sexualpartner auf Tinder oder neuer Friends auf Facebook hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit fürs eigene Networking auszuwerten. Darum werden Rechte und Freiheiten eingeklagt in einer Öffentlichkeit, die gerade von den verpanzerten Körpermaschinen alltäglich zerstört wird. Was einmal Ort des Sehens und Gesehenwerdens war, haben diese ihrem grenzenlosen Narzissmus gemäß in ihren so privaten wie kollektiven Trampelpfad verwandelt, der gerne ein roter Teppich samt allerdings bloß stiller Bewunderer sein darf. Auf den Weg ins Café machen sie sich mit Stöpseln im oder überdimensionalen Kopfhörern am Ohr und Smartphone in der Hand, von dem sie den Blick nur ausnahmsweise abwenden, um Leute anzupöbeln, die es wagen, sich von ihnen anrempeln zu lassen. Danach stampfen sie in die U-Bahn oder Straßenbahn, nicht um Bücher zu lesen oder sich über diese mit Unbekannten zu unterhalten, sondern um analphabetische Erlebnisberichte auf Facebook zu posten oder Mitfahrer mit ihren für jedermann hörbaren Telefonaten zu belästigen. Dabei glauben sie sich angestarrt, nicht von ihresgleichen, sondern von Menschen alten Schlages, die in den meisten Fällen entweder, wie bei Verkehrsunfällen, fasziniert hinsehen müssen, ohne es eigentlich zu wollen, oder mit echter Anteilnahme hinter der stumpfsinnigen Betriebsamkeit vergebens nach einem Rest von Leben suchen. Angekommen im Café, holen sie ihre Notebooks raus, um ihr Homeoffice fortzusetzen und mit gleichgesinnten Freelancern aus einem geselligen Ort ein Großraumbüro zu machen. Nicht nur vermischen sie Öffentlichkeit und Privatheit, sie okkupieren gleich einer Besatzungsmacht die Öffentlichkeit und Freizeit anderer mit ihrer privaten Arbeit und halluzinieren jeden Widerstand gegen ihren desexualisierenden Übergriff als zwischenmenschliche, womöglich sexuelle Belästigung.

Warum also sollte eine Generation, die überhaupt nicht weiß, was die Alten meinen, wenn sie vom Flirten sprechen, weil sie diese Praxis weder kennt noch vermisst, empfänglich sein für die Warnung, diese nicht mit sexuellen Übergriffen gleichzusetzen? Und stellt die beschleunigte kapitalistische Entwicklung nicht ohnehin jeden Tag erneut bloß unter Beweis, dass es von diesen Alten rein gar nichts mehr zu lernen gibt, was für die Bewältigung des Alltags wie der Arbeit relevant sein könnte? Darum gilt der Hass nicht nur den alten, weißen Männern, sondern ebenso solchen Frauen, die zu konservativ sind, und das heißt: ein zu gutes Gedächtnis haben, um mit der Vergangenheit Tabula rasa zu machen. Eine Ideologiekritik, die an der Versöhnung von Individuum und Gesellschaft, Mann und Frau, Menschheit und Natur festhält, verriete also sich selbst, wenn sie dem vor Menschen- und Selbstverachtung strotzenden #MeToo-Wahn nur eine einzige Konzession machte.

David Schneider (Bahamas 78 / 2018)

Anmerkungen:

- In vorstaatlichen Gesellschaften ohne zentrale Polizeigewalt verhängte man als Strafe über den Delinquenten die Ächtung, was bedeutete, ihn „vogelfrei“ der willkürlichen Strafbehandlung aller Bürger auszusetzen. Ereignisse, die dieser Logik folgen, werden heutzutage beiläufig erwähnt: „Chilton, die sich im Jahr 2004 nach 17 Ehejahren von Weinstein getrennt hatte, hatte ihre Anwälte eingeschaltet, da sie um künftige Überweisungen für die drei gemeinsamen Töchter fürchtete. Da Weinstein in den vergangenen Jahren aber immer pünktlich für Remy, Emma und Ruth zahlte, sah das Gericht keinen Grund für Chiltons Millionenforderung. Weinstein, der in Arizona seine angebliche Sex-Sucht behandeln lässt, musste aber auch einstecken: Bei einem Restaurantbesuch in Scottsdale wurde er am Dienstag von einem betrunkenen Gast beschimpft und ins Gesicht geschlagen. Auf eine Strafanzeige soll er verzichtet haben.“ (faz.net, 11.1.2018)

- Eng ausgelegt, macht der Begriff rape culture durchaus Sinn, um soziale Milieus oder ganze Gesellschaften zu charakterisieren, in denen Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt insbesondere gegen Frauen verbreitet sind und weitgehend toleriert oder mit Verweis auf weibliches Fehlverhalten entschuldigt werden, wie es in archaischen „Schamkulturen“ der Fall war und vom Islam auch im Westen zunehmend aggressiv durchgesetzt wird. Gegen die postpatriarchale bürgerliche Gesellschaft und ihre Rechtspraxis gewendet, wird der Begriff zum gegen rechtliche Vermittlung gerichteten Propagandawort.

- So setzte die Obama-Regierung mit der It’s on Us-Kampagne neben einem obligatorischen Trainingsprogramm an Universitäten auch eine Änderung in der Beweisführung durch. Nach einer Verfügung des Department of Education muss es in einem Campus-Verfahren nur noch zu 50,1 Prozent wahrscheinlich sein, dass ein sexueller Übergriff stattgefunden hat, um jemanden schuldig zu sprechen, was die Unschuldsvermutung nahezu abschafft. (nzz.ch, 9.2.2015)

- Kriminalisiert das deutsche Sexualstrafrecht sexuelle Handlungen Erwachsener erst, sobald diese „gegen den erkennbaren Willen“ (§ 177 StGB) von Personen hergestellt werden, und setzt dies – sofern situativ möglich – eben die erkennbare Artikulation eines „Nein“ voraus, so lässt die jüngste schwedische Reform die Strafbarkeit bereits bei Abwesenheit eines artikulierten „Ja“ beginnen, knüpft damit legalisierendes Einvernehmen ab dem 1. Juli 2018 an die sich vor der Handlung beim Partner einzuholende Zustimmung. (Vgl.: Augsburger Allgemeine, 20.12.2017)

- In Deutschland ist sexuelle Belästigung – so verstanden: „Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt“ (§ 184i StGB) – erst seit kurzem eine „Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, also ein vom Sexualstrafrecht erfasster eigener Tatbestand.

- diestoerenfriedas.de/hoert-auf-vergewaltigung-mit-schlechtem-sex-gleichzusetzen/

- Katharina Rutschky: Erregte Aufklärung, Hamburg 1992, 107.

- www.deutschlandfunk.de/alltaeglicher-sexismus-dumme-sprueche-sind-teil-einer.694.de.html?dram:article_id=398804

- www.zeit.de/kultur/2017-10/sexismus-maenner-feminismus-empathie

- www.spiegel.de/kultur/literatur/sexismus-und-metoo-leila-slimani-antwortet-catherine-deneuve-a-1187600.html

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.