Die neue Rassenlehre

Moderne Rassenideologie im antirassistischen Gewand

Robin DiAngelo hat den Zeitgeist getroffen: Ihr 2018 erstmals aufgelegtes Buch White Fragility (1) verblieb über ein Jahr auf den Bestsellerlisten, in die es nach der brutalen Tötung George Floyds wieder vorstieß. Die Professorin an der Universität Seattle, erfahren auf dem Feld der Diskursanalyse, Fachfrau für multikulturelle Erziehung und Trainerin für Diversity, befriedigte mit ihrem Werk das breite gesellschaftliche Bedürfnis nach Anleitung für die individuelle antirassistische Selbstoptimierung. Sie war die Frau der Stunde und pendelte zwischen Fernsehinterview und Talkshowauftritt hin und her.

Wer erwartet hatte, aus der Lektüre ihres Buches etwas Instruktives über Rassismus zu erfahren, wurde allerdings enttäuscht. Wie von anderen Publikationen aus dem Bereich der Whiteness Studies bekannt, bleibt der Begriff unbestimmt und nebulös. Unter ihn werden in der Regel völlig unterschiedliche Phänomene und Bewegungen wie Nationalsozialismus, Kolonialismus, Apartheid, Islamkritik und natürlich Zionismus subsumiert. Mit derlei Bestimmungsversuchen hält sich DiAngelo jedoch gar nicht erst auf. Sie entdeckt eine andere Voraussetzung, damit er thematisiert werden kann: „Weiße müssen sich ihrer ersten Herausforderung stellen: Unsere Rasse zu nennen“ (2). Deren Existenz zu bestreiten oder gar zu behaupteten, man beurteile Menschen nur aufgrund ihrer Handlungen statt der Hautfarbe, kann folgerichtig nur Ausdruck eines farbenblinden Rassismus sein – neben weißer Fragilität der perfideste Trick, das System der weißen Vormacht (3) zu stützen.

Antirassismus und Antiuniversalismus

Zielsicher erklärt DiAngelo jenen Ideen die Feindschaft, die im 20. Jahrhundert von Bewegungen bekämpft wurden, die im Namen der Rasse angetreten waren, die Welt neu zu ordnen: „Kurzgefasst, der Individualismus behauptet, dass wir alle einzigartig und unterschiedlich sind, uns also selbst von Angehörigen unserer eigenen sozialen Gruppe unterscheiden. Objektivität gaukelt uns vor, wir könnten frei von Vorurteilen sein. Diese Ideologien machen es Weißen schwer, die kollektiven Aspekte ihrer weißen Erfahrungen zu erforschen“ (4). DiAngelo nimmt demgegenüber einen dezidierten Rassenstandpunkt ein: „Meine Erfahrungen sind nicht Ausdruck einer universell-menschlichen Erfahrung, es ist eine partikulare weiße Erfahrung in einer Gesellschaft, in der Rassen überaus wichtig sind; eine Gesellschaft, die deshalb tief gespalten und ungleich ist“ (5).

Was sie unter weißer Fragilität versteht, macht DiAngelo in ihrem Buch an einem bezeichnenderweise unvollständigen Beispiel deutlich. Eine Kursteilnehmerin habe den Raum verlassen, nachdem diese von ihr, natürlich diplomatisch und vorsichtig, des rassistischen Verhaltens gegenüber den auch im Raum anwesenden schwarzen Mitarbeitern überführt wurde. Worin das Verhalten bestand und was genau vorgefallen war, erfährt der Leser dabei nicht. Der entscheidende Punkt ist für DiAngelo ohnehin ein anderer, nämlich dass die übrigen Kursteilnehmer den schlechten Gesundheitszustand der an einer Herzkrankheit leidenden Zurechtgewiesenen erwähnten. Die sei typisch für weiße Fragilität: Denn nun habe der Gesundheitszustand der Täterin den ganzen Raum beherrscht, wodurch die eigentlichen Vorfälle verdrängt wurden. Im Kampf gegen Rassismus müssten Weiße Opfer bringen und raus aus ihrer Komfort-Zone, schreibt DiAngelo an anderer Stelle folgerichtig.

Wie sie sich den Kampf gegen Farbenblindheit vorstellt, lässt sich ebenfalls anhand eines Beispiels aus ihrem Buch verdeutlichen: In einem anderen Kurs zur Überwindung rassistischer Voreingenommenheit, den sie vor Lehrern und Erziehern hielt, berichtete eine Kursteilnehmerin stolz von einer Demonstration, die von schwarzen Bewohnern der Stadt organisiert wurde und sich gegen die ungleichen Bildungschancen an der Schule richtete. Mit einer, von der Diversity-Expertin sofort als gefährlich erkannten Geste, teilte die Lehrerin der Gruppe mit, was eine schwarze Frau während des Protestes gesagt hatte: „Ihr versteht unsere Kinder nicht.“ Die Lehrerin, in antirassistischer Ideologie bereits geschult, gab der Frau recht: Wie sollte eine weiße Lehrerin auch People of Color verstehen können. Nicht die behauptete fundamentale Unterschiedlichkeit von Weißen und Schwarzen wurde ihr von DiAngelo als Rassismus ausgelegt, sondern die Geste, mit der sie die Frau imitierte.

Breite Kritik brachte ihr diese antirassistische Rehabilitierung der Rassenlehre nicht ein. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete der Podcast Usefull Idiots, der dem Buch eine ganze Sendung widmete und dazu mit Adolph Reed einen der prominentesten linken Kritiker schwarzer Identitätspolitik in den USA einlud. Matt Taibbi, einer der beiden Moderatoren, hatte bereits vorher eine polemische Abrechnung (6) mit White Fragility verfasst. In der Sendung selbst machte er sich einen Spaß daraus, seine Mitmoderatorin Katie Halper raten zu lassen, ob die vorgelesenen und größtenteils ununterscheidbaren Zitate entweder vom rechtsradikalen Aktivisten Richard B. Spencer (7) oder von Robin DiAngelo stammen.

Der Rassismus ist unausweichlich

Für Weiße ist es keine Frage ob, sondern nur wie rassistisch sie sind, weil sie alle nach DiAngelo in eine Kultur der weißen Überlegenheit hineingeboren sind und von dieser Gesellschaft profitieren. Sie würden etwa in popkulturellen Erzeugnissen als moralisch höherstehend dargestellt, Schwarze dagegen als unmoralisch. Es gibt hier kein Entkommen und wer etwas anderes behauptet, habe von Sozialisation keine Ahnung, schreibt die Autorin mehrmals in ihrem Buch – vielleicht in der Hoffnung, dass Wiederholung schlüssige Argumente ersetzt. Denn der Antirassismus ist für DiAngelo als Diversity-Trainerin und Buchautorin ein gutes Geschäft und sie hat schon deshalb kein großes Interesse daran, dem Rassismus ein Ende zu setzten, was im Rahmen ihrer Theorie praktischerweise auch gar nicht möglich ist.

Die aktuelle antirassistische Ideologie, an der DiAngelo sich bedient, entspringt natürlich nicht bloß individuellen Profitinteressen, sondern er ist eine Reaktion auf gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen. Der Erfolg der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King, die um rechtliche Gleichheit und Jobs kämpfte, war auch den damals realistisch erscheinenden Aufstiegschancen schwarzer US-Bürger in die Mittelschicht geschuldet. Die Beseitigung der rechtlichen Ungleichheit erschien als das letzte verbliebene Hindernis, selbst den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Mit dem Ende der glorreichen Jahre des Kapitalismus in den 1970er Jahren schwanden die individuellen Aufstiegsmöglichkeiten rapide. Das bis dahin optimistische Zukunftsbild über das eigene und gesellschaftliche Fortkommen schwand und bereitete den Nährboden für identitäre Theorien, die mit ihren Angriffen gegen den Fortschrittsglauben stießen, was im Fallen begriffen war.

Die gesellschaftliche Funktion des Antirassismus

Für Detlev Claussen war Anfang der 1990er Jahre bereits klar: „Antirassismus kann man als Kümmerform von Gesellschaftskritik bezeichnen.“ (8) Dessen Erfolg in der Linken nach dem Ende des Kalten Krieges war für ihn nur durch den Verlust der Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung zu erklären. Die gesellschaftliche Ohnmacht habe man durch moralische Überlegenheit kompensiert. Heute hat der Antirassismus die engen Bahnen linker Kleingruppen verlassen und es sich in den Chefetagen von internationalen Großkonzernen, Zeitungs- und Fernsehredaktionen und auf den Regierungsbänken westlicher Staaten bequem gemacht. Ihm kommt dabei eine ähnliche gesellschaftliche Funktion zu, wie es Paul Ludwig Landsberg 1933 in der Zeitschrift für Sozialforschung für die damaligen Rassetheorien beschrieb: „diese Lehre hat zur genau gemäßen Funktion die Stabilisierung, Verewigung bestehender Machtverhältnisse“(9). Sie legitimiere dabei nicht nur die Ungleichheit nach außen, sondern auch innerhalb der Gesellschaft: „Man kann zur Folge von Rassenminderwertigkeit machen, was durch Massenarmut, schlechte Wohnungsverhältnisse, schlechte Hygiene und Nahrung, ungesunde Arbeitsbedingungen, Alkoholismus verschuldet wurde und vermeidet die Kritik am Wirtschaftssystem aus einer Erkenntnis seiner Folgen daraus“ (10).

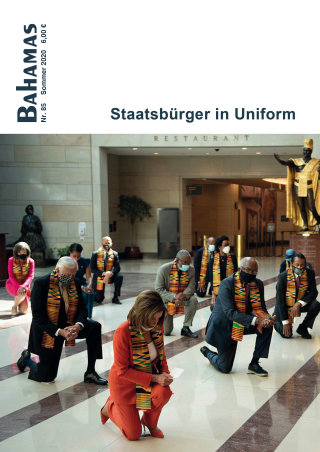

Nach dem Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus waren die Rassenideologien diskreditiert, es sollte trotzdem noch bis in die 1990er Jahren dauern, bis mit der Apartheid in Südafrika das letzte im Westen basierte politische System endete, welches die Ungleichheit rassisch legitimierte. Mit der Verschärfung der kapitalistischen Ungleichheit und der Rückkehr der sozialen Frage in die öffentlichen Debatten waren im 21. Jahrhundert nun andere Argumentationsmuster gefragt, um die Ketten der gesellschaftliche Ungleichheit mit Blumen zu schmücken. Der Antirassismus bot einen Ausweg. Einige radikale Linke mag verwundert haben, im Frühjahr 2020 plötzlich auf der Seite von Großkonzernen zu stehen und deren antirassistischen Ergüsse auf Facebook zu teilen. Im Engagement für die Anliegen der Black-Lives-Matter-Bewegung tat sich der Eishersteller Ben & Jerry´s besonders hervor. Auf seiner Webseite bezog er gegen systemischen Rassismus Stellung, wobei natürlich keinesfalls die zunehmend ungleiche Verteilung des Reichtums, sondern einzig der Umstand der ungerechten Verteilung des kapitalistischen Elends nach Hautfarbe in der Kritik stand (11). Gerecht wäre die Gesellschaft, wenn schwarze und weiße US-Bürger ihrem prozentuellen Bevölkerungsanteil entsprechend in den verschiedenen Einkommensschichten vertreten wären. Dass Teile der Linken diese Affirmation der kapitalistisch produzierten Ungleichheit freudig aufnahmen, überraschte im Jahr 2020 leider nur noch wenig.

Rassenlehre als Feind des Sozialismus

Landsberg ging nicht von einer biologischen Gleichheit aller Menschen aus, aber trotzdem bekämpfte er die Rassenideologie vehement: „Immer geht es um die Unterwerfung von Menschen durch Menschen. Daher sind Sozialismus und Rassenideologie geborene Feinde: nicht etwa weil jener den Blödsinn einer biologischen Gleichheit aller Menschen behauptete, sondern weil er gegen jede Knechtung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sich wendet“ (12). Während dem Antirassismus heute Ausbeutung und Klassengegensatz Anathema sind und Autoren, die darauf beharren, als class reductionists verunglimpft werden, bleibt auch bei Landsberg offen, warum die Rassenideologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei so vielen verfing. „Die Behauptung der Nationalsozialisten, natürliche, biologische Merkmale bestimmten die menschliche Natur, wäre kein solch erfolgreicher politischer Trick gewesen, hätten sie sich nicht auf so viele Fälle relativer Verfestigung menschlicher Verhaltensweisen berufen und diejenigen herausfordern können, die sie auf anderer als biologischer Basis zu erklären suchten.“ (13) Heutige Antirassisten wie Robin DiAngelo wenden sich zwar gegen den Begriff der biologischen „Rasse“, hypostasieren aber diese relative Verfestigung menschlicher Verhaltensweisen, indem sie die Einzelnen unter ein kulturell rassifiziertes Kollektiv subsumieren. Demgegenüber hätte eine Kritik den zugrundeliegenden Mechanismen auf den gesellschaftlichen und ökonomischen Grund zu gehen, um sie zu überwinden.

Noch etwas macht Landsberg für heutige Antirassisten verdächtig: er unterschied in den 1930er Jahren zwischen Rassenideologie und -wissenschaft. Für ihn war die biologische Rassenforschung trotz ihrer bürgerlichen Befangenheit fähig, die Vorstellungen völkischer und nationalsozialistischer Kreise zu wiederlegen, was sich als Irrtum erweisen sollte. Nach Landsberg flüchteten sich die Ideologen zunehmend in den Irrationalismus: „Diese Leute haben Ergebnisse, ehe sie überhaupt Fragen haben, und sie fragen selber nie im Ernst, daher treiben sie nie eigentliche Wissenschaft.“ (14) Nach der antirassistischen Geschichtsschreibung, die in linken Kleingruppen und in Universitätssälen verbreitet wird, war der Rassismus der Nationalsozialisten ausschließlich biologistisch und entsprang unmittelbar den Naturwissenschaften. Was Landsberg schreibt, ist für sie deshalb ein Skandal, auch wenn er die historische Realität teils auf seiner Seite hat. Denn einflussreiche und vielgelesene Rasseideologen im Dritten Reich wie Hans F. K. Günther oder Ludwig Ferdinand Clauß kamen nicht aus den Natur-, sondern den Geisteswissenschaften. Bei ihrer „Forschung“ orientierten sie sich mehr an kunsthistorischen Methoden als an der Biologie (15), was im Antirassismus nicht nur geflissentlich übergangen, sondern bruchlos fortgesetzt wird. Clauß, dessen Werke von Landsberg merkwürdigerweise 1933 noch durchaus positiv besprochen wurden (16), beschrieb die in seinen Büchern abgebildeten Gesichter wie Gemälde. Aus der angeblichen Linienführung des Hauptes leitete er einen Stil und eine Rasse ab (17).

Der Scheich der deutschen Beduinen

Ludwig Ferdinand Clauß (1892–1974) ist nicht zuletzt deshalb relevant, weil er aufgrund seiner Lehren im Gegensatz zu Landsberg an moderne antirassistische Ideologie durchaus anschlussfähig ist. Clauß stammte aus einer bürgerlichen Familie und studierte Germanistik, Skandinavistik, Psychologie und Philosophie. Er war Mitglied des Deutschbunds, des Schutz- und Trutzbundes und schrieb für Adler und Falken, die Zeitschrift des völkischen Jugendbundes. Sein rassisches Forschungsinteresse führte Clauß Ende der 1920er Jahre zielsicher in das britische Mandatsgebiet Palästina, wo er das Leben der Beduinen studierte. Dafür ersann er die mimische Methode, die über die teilnehmende Beobachtung hinausgehend forderte, dass man zu einem Beduinen werden muss, um über sie etwas zu erfahren. Clauß ließ sich deshalb unter ihnen nieder, perfektionierte sein arabisch, entledigte sich seiner deutschen Kleidung, erlernte ihren Tagesablauf, ihren Gang und ihre Gebräuche. Hier, im Gegensatz zu den aus seiner Sicht vom Westen verdorbenen Städten (18), hoffte der Clauß die wahre Identität der Araber ergründen zu können.

In der arabischen Wüste fand er auch zum Islam. Wohl auch deshalb wird er noch heute in Yavuz Özoguz’ Internet-Enzyklopädie anerkennend als Antirassist beschrieben: „Ludwig Ferdinand Clauß war ein deutscher Psychologe, der sich mit Rassenkunde beschäftigte, dem Rassenverständnis der Nationalsozialisten widersprach und dem ein geistiges Verständnis entgegen setze. […] Seine ‚Rassen‘-Konzeption war mit jener der Nationalsozialisten nicht kompatibel: ‚Rasse‘ stellte für ihn ein sozial konstruiertes nonverbales Muster dar, das mehr auf geistiger Basis beruht als auf Blut. Er sprach auch von ‚Rasse‘ als Gestaltgesetz. […] Auch den Nachweis der Erblichkeit psychischer Merkmale im Vergleich von Kulturen hielt er für nicht erbringbar, womit er der damals geltenden Rassemeinung genau so widersprach, wie heutigen Rassisten“ (19).

Am 1. Mai 1933 wurde dieser Kritiker der nationalsozialistischen Rassenkonzeption in die NSDAP aufgenommen, gründete und betrieb zusammen mit Hans F. K. Günther die Zeitschrift Rasse. Clauß wurde auch von der SS-Stiftung Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe unterstützt und konnte sich mit seinem Buch Rasse und Seele von 1926 nachträglich habilitieren. Durch Unterstützung des NS-Studentenbunds erlangte er den Beamtenstatus und sollte den Lehrstuhl für Rassenkunde und Rassenpolitik in Posen bekleiden. Doch dazu sollte es nicht kommen: Seine zweite Frau hatte ihn beim Rassenpolitischen Amt wegen einer angeblichen Beziehung zu seiner langjährigen jüdischen Assistentin, Margarete Landé, angezeigt, die er bis zum Ende des Nationalsozialismus versteckt hielt und damit vor dem Tod bewahrte (20). Konkurrenten nutzten die Gelegenheit und ließen ihn 1943 aus der NSDAP ausschließen und als Dozent entlassen, womit sein Engagement für den Nationalsozialismus noch lange nicht endete. In den letzten Kriegsjahren war er am SS-Islamprojekt beteiligt, welches eine moslemisch-nationalsozialistische Allianz realisieren sollte. Nach der Niederlage Deutschlands schrieb Clauß in der Bundesrepublik noch einige Bücher mit Titeln wie Verhüllte Häupter, Die Wüste macht frei und Die Weltstunde des Islam (21).

Zum Begriff des Rassismus

Obwohl oder gerade weil der Antirassismus schon an der Kritik der historischen Rassenlehren scheitert, ist ihm der Rassismusbegriff heilig, denn er verweist immer auch auf den Nationalsozialismus und wirft damit moralischen Mehrwert ab (22). Wie der Nationalsozialismus erscheint er ihnen dabei fälschlicherweise als bloßer Erbe der westlichen Aufklärung und die Rassenideologie als radikalisierte Naturwissenschaft. Dies ist aber keine bloße Verirrung oder ein Verrat an der alten, linken Kritik des Rassismus nach 1945, für die exemplarisch das weitgehend unbrauchbare Werk Rasse und Geschichte von Claude Lévi-Strauss steht. Statt des Nationalsozialismus standen auch dort der Westen und dessen Verständnis von Fortschritt auf der Anklagebank (23).

Lévi-Strauss formuliert aber zumindest an einer Stelle eine gewichtige Frage: „Wenn es keine angeborenen rassischen Fähigkeiten gibt, wie läßt sich dann erklären, daß die von den Weißen hervorgebrachte Zivilisation jene immensen Fortschritte gemacht hat, während die farbigen Völker zurückgeblieben sind, entweder auf halbem Wege oder in einem Rückstand von Tausend oder Zehntausend Jahren?“ Bei Lévi-Strauss bleiben die Gründe für die Herausbildung verschiedener Kulturen und Gesellschaften im Unklaren, denn im Unterschied zu Marx (24) geht er nicht von der prinzipiellen bewussten Veränderbarkeit der Gesellschaft hin zu einer vernünftigen aus, die selbst die Art des Denken und Lebens der Menschen verändern würde. Die von ihm affirmierte Differenz sei soziologischen, historischen, geographischen Verhältnissen und der spezifischen Anatomie, also allem und nichts, geschuldet. Je mehr Kulturen, desto mehr Erfindungen und damit gesellschaftlichen Fortschritt gibt es für Lévi-Strauss. Er schlussfolgert deshalb: „Daß es notwendig ist, in einer von Monotonie und Uniformität bedrohten Welt die Verschiedenheit der Kulturen zu erhalten, ist gewiß den internationalen Institutionen nicht entgangen. […] Toleranz ist keine kontemplative Einstellung, die dem, was war oder ist, mit Nachsicht begegnet. Es ist eine dynamische Haltung, die darin besteht, was sein will, vorauszusehen, zu verstehen und zu fördern. Die Verschiedenheit der menschlichen Kulturen ist hinter uns, um uns und vor uns.“ (25)

Mit der Differenz zwischen den Kulturen und Rassen hatte auch Clauß keine Probleme. Jede Rasse könne nur nach ihren eigenen Wertmaßstäben beurteilt werden (26), war sein Credo. Sie am gleichen Maßstab zu messen, sei abzulehnender Universalismus. Diese Differenz zwischen den Rassen und Welten sah er schon in den 1930er Jahren durch Kapitalisten bedroht, wie er an einem Beispiel deutlich machte: Auf hoher See habe er einen dänischen Fischer getroffen. Der verkaufte Fisch erschien ihm jedoch zu teuer und er schlussfolgerte: Bei dem Dänen musste es sich um einen Kapitalisten handeln. Dabei ist für Clauß nicht von Belang, ob der Fischer wirklich Kapital hat, denn einzig die Gesinnung entscheide darüber, ob jemand Kapitalist ist. Für diesen sind höhere Werte nichts und Preise alles. Zwar komme diese Gesinnung bei allen Rassen vor, doch werde sie in rassisch spezifischer Weise ausgelebt. Der nordische Kapitalist etwa macht sich die Welt zum Ausbeutungsobjekt und erobert Absatzgebiete statt Lebensräume. „Menschen sind dem vollendeten Kapitalisten nicht Geschöpfe Gottes oder Volksgenossen, sondern Käufer und Arbeitskräfte; Völker und Kulturen sind ihm nicht Gedanken Gottes mit einem einmaligen, unantastbaren Eigenwesen, sondern Inhaber von Bedürfnissen, deren Befriedigung Märkte schafft und Preise steigert: sind die Bedürfnisse nicht da, so sind die Völker ‚primitiv‘ und müßen mit Zerstörungsmaschinen jeglicher Waffengattung ‚zivilisiert‘ werden, bis sie zum lohnenden Absatzgebiet gereift sind“ (27). Die reinste Kapitalistengesinnung finde man jedoch bei der vorderasiatischen Rasse und insbesondere bei den Juden, die als nahezu Rassenlose nach dem vorderasiatischen Stil lebten (28).

Clauß war mit seinem antiimperialistischen Antisemitismus und seiner antiuniversalistischen Rassenseelenkunde im Nationalsozialismus beileibe kein Außenseiter. Für ihn war Rasse nicht rein biologisch definiert und er kritisiert Rasseideologen, die von äußeren Merkmalen seelische Eigenschaften wie Intelligenz, Fleiß oder Urteilsfähigkeit ableiten, die es bei allen Menschen gebe. „Denn Rasse ist nicht, wie noch heute in Laienkreisen vielfach geglaubt wird, ein Klumpen von vererbten Eigenschaften […], sondern ein vererbbares Gestaltgesetz, das sich in allen Eigenschaften, welche immer der einzelne haben mag, auswirkt und ihnen Stil verleiht. Nicht am Haben bestimmter Eigenschaften erkennt man die Rasse eines Menschen, sondern an dem Stile, in dem er diese Eigenschaften gebraucht.“ (29) Aus der rein biologischen Rasse ergibt sich für Clauß dagegen noch nicht viel: „Nordisch sein zum Beispiel heißt nicht an sich schon gut sein oder edel sein.“ (30) Nicht jeder Mensch lebe schließlich „artgerecht“. Auf der anderen Seite glaubt Clauß, vom Verhalten und den vertretenen Werten auf die Rasse schließen zu können, was ihn bei der SS ungemein im Kurs steigen ließ. Gerade dieses ideologische Rüstzeug sollte es ermöglichen, noch die letzten Juden ausfindig zu machen und auch den „Juden in uns“ noch entschiedener zu bekämpfen.

Insofern zielte die Kritik Lévi-Strauss’ an Rassetheoretikern wie Clauß vorbei: „Die Erbsünde der Anthropologie besteht jedoch in der Verwendung des rein biologischen Rassebegriffs (vorausgesetzt übrigens, daß selbst diesem begrenzten Bereich dieser Begriff Anspruch auf Objektivität erheben kann, was die moderne Genetik bestreitet) zur Erklärung der unterschiedlichen soziologischen und psychologischen Leistungen der einzelnen Kulturen.“ (31)

Der krude Antirassismus einer Robin DiAngelo wird deutlich lesbarer, wenn man ihn als modernisierte Rasseideologie begreift. Besonders deutlich wird das an den Stellen, die von Segregation und ökonomischen Unterschieden handeln. Die verächtlichen Verhältnisse bleiben jedoch unangetastet und werden von ihr nur zur Illustration der These gebraucht, wie wichtig Rasse in der amerikanischen Gesellschaft sei. Ein Ende des Rassismus ist in DiAngelos Denken unmöglich, auch wenn sie am Ende des Buches ihre eigenen Kurse damit rechtfertigt, eine Veränderung des Verhaltens des Einzelnen könnte irgendwie doch auf die Institutionen einwirken. Ganz glaubt sie ihrer Selbstoptimierungsideologie jedoch selbst nicht und verkündet offen: Auch sie sei Rassistin. Ganz wie Clauß die Rasse begreift sie den Rassismus als ein vererbbares Gestaltgesetz, das sich in allen Eigenschaften, welche immer der einzelne haben mag, auswirkt und ihnen Stil verleiht. Nicht am Haben bestimmter Eigenschaften erkennt man also den Rassismus eines Menschen, sondern an dem Stile, in dem er diese Eigenschaften gebraucht – etwa wenn er eine schwarze Frau ungebührlich imitiert. Um die schwarze Seele wirklich zu verstehen, wäre es DiAngelo als Steigerung ihrer Workshops allerdings noch möglich, sich mit ihren Kunden über Jahre in den entsprechenden Vierteln Detroits, Baltimores oder Chicagos niederzulassen und die mimische Methode zu erproben.

Michael Fischer (Bahamas 85 / 2020)

Anmerkungen:

- Robin DiAngelo: White Fragility. Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism, UK 2018

- ebenda, 7

- Für DiAngelo dient alles der Aufrechterhaltung einer angeblich alles beherrschenden White Supramecy. Dies führt mitunter zu grotesken Situationen. So ist sie mit einer schwarzen Kollegin auf Vortragstour, um sich zu entspannen, schlägt DiAngelo vor, an einen See zu fahren. Ihre Kollegin meint, für sie sei das nicht so entspannend, in der Nähe gebe es eine Siedlung der Aryan Nation. DiAngelo sieht überall White Supramecy und übersieht dabei Bewegungen, die mit gutem Recht so bezeichnet werden können. Diese Episode nutzt die Autorin nicht zur Selbstkritik, sie schlussfolgert daraus, ihre Kollegin habe aufgrund des allgegenwärtigen Rassismus ein Unwohlsein, wenn sie sich nur unter Weißen aufhalte.

- Robin DiAngelo, 9

- ebenda, 7.

- On White Fragility. A few thoughts on America´s smash-hit #1 guide to egghead racialism. https://taibbi.substack.com/p/on-white-fragility. Darin schrieb er unter anderem: „DiAngelo isn’t the first person to make a buck pushing tricked-up pseudo-intellectual horseshit as corporate wisdom, but she might be the first to do it selling Hitlerian race theory. White Fragility has a simple message: there is no such thing as a universal human experience, and we are defined not by our individual personalities or moral choices, but only by our racial category.“ (…) „DiAngelo’s writing style is pure pain. The lexicon favored by intersectional theorists of this type is built around the same principles as Orwell’s Newspeak: it banishes ambiguity, nuance, and feeling and structures itself around sterile word pairs, like racist and antiracist, platform and deplatform, center and silence, that reduce all thinking to a series of binary choices.“

- Er gilt als berühmtester Vertreter eines offen weißen und identitären Nationalismus in den USA und ist ähnlich erfolgreich wie Martin Sellner in Österreich, also gar nicht.

- Detlev Claussen: Was heißt Rassismus?, 15.

- Paul Ludwig Landsberg: Rassenideologie und Rassenwissenschaft, in Zeitschrift für Sozialforschung 2 (1933), 390.

- ebenda, 390

- Zu finden unter www.benjerry.com/home/whats-new/2016/systemic-racism-is-real , zuletzt abgerufen am 25.7.2020.

- Landsberg, 390.

- Theodor W. Adorno: Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt am Main 1973, 8.

- Landsberg, 402.

- vgl., Daniela Bohde: Kunstgeschichte als physiognomische Wissenschaft. Kritik einer Denkfigur der 1920er bis 1940er Jahre, 81.

- Landsberg und Clauß hatten bei Edmund Husserl studiert, gut möglich, dass sie einander kannten.

- Dazu Clauß in Rasse und Charakter: „Die Stirn wirkt schmal, die Nase leicht und gegliedert; das Auge öffnet sich frei, der Blick scheint in den Raum zu strahlen. Auch das Kinn wirkt schlank, und der Mund wird mit gelassener Anmut getragen. Unwillkürlich denken wir uns den Hals, von dem wir auf dem Bilde nur wenig sehen, lang und leichtfüssig aus den Schultern steigend und ergänzen uns dazu einen schlanken, hochgebauten Rumpf mit langen, frei beweglichen Gliedern und schmalen Länden: eine Gestalt etwa von Art, wie wir sie auch zu dem Bilde 20 ergänzen, nämlich eine Gestalt im Stile des nordischen Leistungsmenschen.“ Clauß geht auch von einem spontanen Rasse-Wechsel einer Person aus. Dazu „analysiert“ er ein weiters Bild der gleichen Frau, die nun einen fälischen Stil der Sperrung habe. Clauß erklärt sich dies aus dem veränderten Umfeld, in dem die Bilder aufgenommen wurden. In festlicher Umgebung hätte sich die fälische Sperrung der Frau gelöst und ihren nordischen Stil hervorkehren lassen. Der Geist bestimmt hier den Stil des Körpers.

- vgl., Clauß: Die Araber, Berlin 1943, 7

- Özoguz ist Gründer der Seite Muslim-Markt. Zitat aus der Islam-Enzyklopädieeslam.de, www.eslam.de/begriffe/c/clauss.htm, zuletzt abgerufen am 25.7.2020.

- Für die Rettung von Margarete Landé wurde er 1979 nach seinem Tod in Unkenntnis seiner Rolle im Nationalsozialismus als Gerechter unter den Völkern geehrt. Nachdem in Israel bekannt wurde, wer Clauß war, nahm man 1996 die Ehrung zurück. Clauß versuchte sich nach dem Krieg als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen und klagte erfolglos auf Wiedergutmachung für seine Entlassung als Dozent.

- Zur Lebensgeschichte von Clauß: Felix Wiedemann: Der doppelte Orient, in Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (2009). Nicht zu empfehlen ist dagegen die 1995 erschienene „Biographie“ von Peter Weingart mit dem Titel Doppel-Leben. Dort wird die Rolle von Clauß im Nationalsozialismus verleugnet und Teile der SS werden fast schon zu Widerstandsgruppen erklärt.

- Der Begriff Rassismus entstand in den 1930er Jahren als Kritik der nationalsozialistischen Rassenlehre. Robert Miles schreibt 1991 dazu: „Wenn man also bestimmte Behauptungen als Rassismus, und die Person, die sie äußerte, als Rassisten bezeichnete, dann setzte man diese Ideen und Personen mit Hitler und dem Faschismus in Beziehung.“ Zitiert nach: Johannes Zerger: Was ist Rassismus?, Göttingen 1997, 66.

- vgl., Alain Finkielkraut: Die Niederlage des Denkens, Hamburg 1989, 63.

- Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Stoffwechselprozesses mit der Natur, darin formt der Mensch durch Arbeit nicht nur die Natur um, sondern dieser Prozess formt auch ihn und seine Gedanken. Dies beeinflusst wiederrum die Art wie er arbeitet: es entsteht Kultur. Diese isolierte Entwicklung verschiedener Gruppen von Menschen, kam aber mit der Etablierung des Weltmarktes, spätestens im 19. Jahrhundert, an sein Ende. „Die nationale Absonderung und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensweise.“ Karl Marx: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Band 4, 479.

- Claude Lévi-Strauss: Rasse und Geschichte, 80–81.

- vgl. Ludwig Ferdinand Clauß: Rasse und Seele, zitiert nach Felix Wiedemann: Der doppelte Orient, in Zeitschrift für Religions- und Zeitgeschichte (2009), 5. In Araber schrieb Clauß: „Jeder von uns bringt sein festes Richtmaß mit; das Richtmaß ist für die Dinge der eigenen Welt geschaffen: für diese ist es recht. Messen wir Dinge der anderen Welt damit, die nach anderem, nämlich nach ihrem Maße gemacht sind, dann kommt Unsinn heraus, und wir merken, daß etwas nicht stimmt. Das ist es, was ich einen Fehler nannte.“ (Ludwig Ferdinand Clauß: Araber, Berlin 1943, 3–4.

- Ludwig Ferdinand Clauß: Rasse und Charakter, Frankfurt am Main 1938, 98.

- ebenda, 101–103.

- ebenda, 82

- ebenda, 80

- Lévi-Strauss: Rasse und Geschichte, Frankfurt am Main 1972, 8.

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.