Die Gemeinschaft der Beleidigten

Was Gotteslästerung ist, bestimmt der Mob

(I) Wer öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften (§ 11 Abs.3) den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

(II) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. (§ 166 StGB)

Nun hat es auch die Georg-Weerth-Gesellschaft (GWG) Köln erwischt. Auf dem Höhepunkt des Karikaturenstreits griff diese, den sogenannten „Hardcore-Antideutschen“ zugerechnete Gruppe auf das bekannte Bild des Rostock-Deutschen mit eingepisster Jogginghose und deutschem Gruß zurück, ergänzte sein Konterfei um einen Weihnachtsmann-Bart, schrieb „Mohammed“ darunter und veröffentlichte das Ganze auf ihrer Website. Betrachtet man die Bilder islamischer Demonstrationen, auf denen Slogans wie „Be prepared for the real holocaust“ und andere Vernichtungswünsche gegen jüdische und andere Ungläubige geäußert werden, kommt man zu dem Schluss, dass die Karikatur der GWG-Köln eigentlich nur die Umsetzung einer naheliegenden Assoziation ist, die sich durch satirische Überspitzung nur wenig hervortut. Das sieht die Kölner Staatsanwaltschaft allerdings anders und eröffnete noch im Februar ein Verfahren wegen Religionsbeschimpfung gegen den für die Website Verantwortlichen.

Zweierlei Klopapier

Die Genossen der GWG-Köln befinden sich damit scheinbar in illustrer Gesellschaft. Von Heinrich Heine über George Grosz, Kurt Tucholsky, die Drei Tornados, Walter Moers bis hin zu Titanic und selbst der taz haben vor allem Satiriker ihre Erfahrung mit dem Vorwurf, Gott gelästert zu haben, gemacht. In zahllosen Ermittlungsverfahren, Gerichtsverhandlungen oder Auseinandersetzungen mit dem Presserat waren sie mit dem strafbewehrten Vorwurf der Blasphemie oder dem der Verunglimpfung von Glaubensgemeinschaften konfrontiert.

Anders als die genannten Personen und Zeitungen muss sich die GWG-Köln jedoch nicht wegen Verunglimpfung und Beschimpfung des christlichen Glaubens verantworten. Gegen sie soll der Paragraph 166 des Strafgesetzbuches zum Schutz der Befindlichkeiten islamischer Gläubiger Anwendung finden – ein Unterschied, der gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Denn wer naiv meint, dass die Justiz zur Anzeige gebrachte Verunglimpfungen von im „Inland bestehenden Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften“ gleich bearbeitet, egal ob deren Bekenntnis christlich oder islamisch ist, der irrt. In Deutschland wurde bisher einzig Manfred van Hove im Februar 2006 wegen Verunglimpfung des Islam verurteilt. Er hatte nach den Anschlägen in London im Sommer 2005 Klopapier mit den Worten „Koran, der heilige Koran“ bedruckt und an etwa 20 Moscheen, Nachrichtenmagazine und Fernsehanstalten verschickt, um Spenden für ein Mahnmal für die Opfer des islamistischen Terrors zu sammeln.

Während die Urteile gegen Verunglimpfer der christlichen Religion in den letzten Jahrzehnten in aller Regel milde ausfielen oder die Angeklagten freigesprochen wurden, wenn es denn überhaupt zum Prozess kam und das Verfahren nicht schon von der Staatsanwaltschaft im Vorfeld eingestellt wurde, erging im Falle van Hove ein Urteil, das in seiner Härte nur noch mit den Ergebnissen von Blasphemieprozessen des Kaiserreichs verglichen werden kann: Das Amtsgericht Lüdinghausen verurteilte van Hove zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung und zusätzlich zur Ableistung von 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das erscheint umso verwunderlicher, weil im Vergleich zu vielen nicht oder nur mild geahndeten Verunglimpfungen der christlichen Religion sein Koranklopapier noch nicht einmal besonders aggressiv ausgefallen ist. Ein Aufkleber, der Christus am Kreuz mit dem Untertitel, „Masochismus ist heilbar“ abbildete, führte zum Beispiel lediglich zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt. Auf die Anzeige gegen Walter Moers wegen seines Comics „Schöner Leben mit dem kleinen Arschloch“, mit einer Anleitung zum Hostienschänden, folgte keine Gerichtsverhandlung und schon gar keine Verurteilung. Im Falle der Titanic waren alle acht Anzeigen – vier wegen Verunglimpfung des Papstes, drei wegen Religionsbeschimpfung und eine wegen Beleidigung des Bischofs von Fulda, Dyba – ohne Erfolg . Selbst das Kruzifix betitelt mit den Worten „Auch ich war eine Dose“ oder das stark an van Hoves Koranrolle gemahnenden Titelbild „Spielt Jesus noch eine Rolle?“ mit einen Kruzifix als Toilettenpapierhalter, führten nicht zur Verurteilung.

Lösten die meisten Verfahren wegen Blasphemie in der Bundesrepublik außerhalb der katholischen Kirche allenfalls Kopfschütteln und mitleidiges Lächeln über die „reaktionäre“ Justiz aus, wurde der Fall van Hove zu einem vielbeachteten Politikum. Zur Zeit des Prozesses marodierten weltweit aufgeputschte Moslems gegen die dänischen Karikaturen, und die iranische Republik hatte in Sachen van Hove extra eine diplomatische Protestnote beim Auswärtigen Amt eingereicht. Dies müssen die Gründe dafür gewesen sein, statt einen Einzelrichter entscheiden zu lassen, ein Schöffengericht einzurichten und die Anklage nicht wie sonst üblich einem örtlichen Staatsanwalt zu überlassen, sondern einen hochrangigen Kollegen vom nächsten Landgericht in die Provinz zu holen. Manfred van Hove hatte aber nicht nur deshalb von Anfang an keine Chance. Anders als bei den meisten Jesusschmähern regte sich in der Öffentlichkeit keine Stimme zu seinen Gunsten. Im Gegenteil wurde breit darüber spekuliert, ob er entweder rechtsradikal oder verrückt oder beides sei. Niemand fand etwas dabei, dass gegen van Hove ausgerechnet auf dem Höhepunkt des sogenannten Karikaturenstreits verhandelt wurde. Niemand wunderte sich darüber, warum sein Antrag auf Verschiebung des Verfahrens wegen der aufgeheizten öffentlichen Stimmung, die ein rechtsstaatliches Verfahren verunmögliche, als unbegründet abgelehnt wurde. Justiz und Öffentlichkeit wollten anscheinend keinen besonders rechtsstaatlichen, dafür aber einen dezidiert politischen Prozess in bewegten Zeiten – möglichen Kritikern zur Abschreckung und in ihren religiösen Gefühlen verletzte Moslems zum Appeasement. Amtsrichter Krumm etwa begründete die Härte seines Urteils mit der „erheblich gesteigerten Bedeutung“ des Falles „durch die weltpolitische Lage“. Van Hoves Verschönerung von Klopapier stelle keine „intellektuelle Auseinandersetzung“, sondern eine reine Schmähkritik dar, und so gab der Amtsrichter an mögliche Nachfolgetäter schon einmal eine Tsunamiwarnung heraus: „Aus so etwas kann ein Orkan werden mit unabsehbaren Folgen.“ Und der extra aus Münster ins kleine Lüdinghausen eingeflogene Oberstaatsanwalt stellte abschließend zufrieden fest, dass ein „deutliches Zeichen nach außen gesetzt worden“ sei.

Van Hove schilderte das Zustandekommen des Urteils in einem sehr lesenswerten Interview so: „Die Entscheidung war letztlich das Ergebnis eines Deals zwischen meinem Verteidiger, dem Oberstaatsanwalt und dem Richter. Wenn ich dem nicht zugestimmt hätte, wäre ich zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt worden, das hatte der Richter bereits unmissverständlich angekündigt. Das Verfahren war ein Geschäft, nichts weiter. Man hat mir die Folterwerkzeuge gezeigt und die Bereitschaft, sie anzuwenden“ (1).

Kardinal Ratzinger und das Faustrecht

Und doch wäre es zu einfach, das drakonische Urteil gegen van Hove nur mit dem Willen zur vorauseilenden Besänftigung islamischer Extremisten zu begründen. Der Gesetzeswortlaut selbst und die ihn interpretierende Strafrechtsdogmatik vieler Jahre engen die Entscheidungsmöglichkeiten eines Amtsrichter auch hinsichtlich des Strafmaßes ein. Anders als noch vor 40 Jahren stellt der § 166 StGB seit der Strafrechtsreform von 1969 weder die Religionskritik noch die Verspottung oder Verhöhnung des Aberglaubens für sich unter Strafe. Geschütztes Rechtsgut des § 166 ist seit der Reform weder die Kirche noch die religiösen Befindlichkeit, sondern der öffentliche Frieden. Einzig und allein in Verbindung mit der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens ist die Strafbarkeit von lästerlichen Äußerungen gegeben. Die Frage, ob die in Rede stehende Klopapierrolle nun eine besonders üble oder eher harmlose Religionsbeschimpfung darstelle, darf seither nur unter besonderer Berücksichtigung des Gefährdungspotentials, das von den dadurch Beleidigten ausgehen kann, gewürdigt werden.

Die Änderung dieses Paragraphen im Jahr 1969 wurde damals in linken und liberalen Kreisen begrüßt, weil man sich davon erhoffte, dass die bis dahin verbreitete Gesinnungsjustiz vom Tisch wäre. Endlich, so hoffte man, sei Schluss mit den hanebüchenen Abgrenzungen von zulässiger Religionskritik und haltloser Schmähkritik, verantwortungsvollen Einwendungen gegen Glaubensüberzeugungen und aus ethischen Gründen nicht hinnehmbaren Angriffen auf die sittliche Ordnung in Volk und Nation. Seither reichten die „Nachweise“, dass Gott, sein Sohn oder seine Geliebte und Mutter herabgewürdigt worden seien, wie die zuständigen Justitiare der Erzbistümer sie in Mengen zu verfertigen gewöhnt waren, für eine Verurteilung nicht mehr aus. Genauso wenig genügte der pauschale Hinweis, dass jeder fromme Christ durch die beanstandete Schmähung beleidigt oder in seinem Seelenfrieden gestört sei. Seit 1969 verlangt das Gesetz eine qualifizierbare und quantifizierbare Verletzung religiöser Gefühle, und zwar im Verhältnis zur gar nicht religiösen Sphäre eines der „inneren Sicherheit“ verwandten, aber schwammiger gefassten Instituts, des „öffentlichen Friedens“. Erst wenn die Eignung zur Störung des öffentliche Friedens vom Gericht festgestellt wird, ist der Tatbestand des neu gefassten §166 erfüllt und kann der Angeklagte verurteilt werden. Das mag gut gemeint gewesen sein, eröffnete aber eine neue Front, die damals wahrscheinlich niemand für möglich gehalten hätte. In der Konsequenz besagt die Reform des Paragraphen, dass erst, wenn eine erhebliche Zahl gekränkter Gläubiger öffentlich auf den Straßen randaliere oder doch wenigstens zu befürchten stehe, dass sie z.B. mit Steinen bewaffnet vor die Redaktion der Titanic ziehen würden, die alles entscheidende Störung des inneren Friedens auch angenommen werden könnte.

Für katholische Religionsführer stellte dies von Anfang an ein echtes Problem dar, wussten sie doch, dass sie selbst, wenn sie es darauf anlegten, kaum in der Lage sein würden z.B. wegen der Ochsenzunge, die in den 80er Jahren in dem Film „Das Gespenst“ aus dem Munde des „gekreuzigten“ Herbert Achternbusch hing, ihre Herde zur öffentlichen Randale aufzustacheln. Papst Benedikt XVI benannte in den 80er Jahren, als er noch Joseph Kardinal Ratzinger war, das Dilemma katholischer Demagogen und die Fragwürdigkeit eines Strafrechtsparagraphen durchaus hellsichtig: „Wenn die Rechtsprechung die Eignung zur Friedensstörung mit fehlenden Krawallen und geringem Anzeigeverhalten begründet, so gibt sie indirekt eine Aufforderung zur gewaltsamen Dokumentierung der eigenen Überzeugung und zum Faustrecht“(2).

Für eine Verurteilung nach § 166 ist fast alles von der Reaktion sich betroffen fühlender Gläubiger abhängig. Sind sie desinteressiert oder zu bequem oder schlicht über jede Religionsschmähung erhaben, dann ist es kaum möglich, den Urheber noch der krassesten Karikatur oder Schmähung zu verurteilen. Das ist durchaus konsequent gedacht, denn ohne die Kriegsdrohung der Beleidigten bleibt der Frieden nun einmal ungestört. Das bedeutet anders herum: Je intoleranter ein gläubiges Kollektiv ist, je schneller es als gewaltbereiter und damit eigentlich doch strafbarer Mob agiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Gerichte eine Karikatur zur Straftat erklären. Das führt zu der irren, aber in sich konsequenten Unterscheidung zweier zum identischen Zweck verwendeter Klopapierrollen: Die am Kruzifix befestigte Jesus-Schmähung ergibt Freispruch, weil deutsche Katholiken nichts vom Faustrecht halten, die Koranrolle dagegen ein Jahr Knast auf Bewährung, weil aufgebrachte Moslems weltweit eindrucksvoll nachgewiesen haben, dass sie zu jeder Schandtat fähig sind.

Ein Oberlandesgericht randaliert stellvertretend

Immer wieder musste und muss die katholische Kirche vor bundesdeutschen Gerichten Niederlagen hinnehmen, wenn es um den Schutz des Glaubens geht. Oft stellt schon die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, oder die Kirche unterliegt vor Gericht, wie jüngst im Fall der im übrigen grottenschlechten Comicserie Popetown geschehen, deren Ausstrahlung sie zivilrechtlich zu verhindern suchte. Doch auch Katholiken, die der Empfehlung des Papstes nicht nachkommen wollen und sich gesetzestreu verhalten, haben seit 1998 wieder Grund zur Zuversicht. Im Jahr davor stellte das erzbischöfliche Ordinariat Regensburg Strafanzeige gegen die Punk-Band Wizo, die T-Shirts mit dem Motiv eines gekreuzigten Schweines im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Alles verlief zunächst wie bis dahin üblich. Die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Regensburg stellte das Ermittlungsverfahren mit der Begründung ein, das gekreuzigte Schwein sei zwar sehr wohl als Religionsbeschimpfung zu werten, aber nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, weil es ja nur von einer kleinen, dem Christentum fern stehenden Fangemeinde wahrgenommen werden würde. Die Beschwerde gegen diesen Beschluß beim Oberlandesgericht Nürnberg hatte aber Erfolg. Die Richter urteilten, dass es sich beim Internet um ein weltweit betriebenes Datennetzwerk handele, dessen Informationen jedem, der über die entsprechende Ausstattung verfüge, zugänglich sei. Daher sei die Religionsbeschimpfung auch öffentlich geschehen. Weil aber auch öffentliche Religionsbeschimpfung für eine Verurteilung nicht ausreicht, sondern als drittes Tatbestandsmerkmal auch noch die Störung des öffentlichen Friedens hinzutreten muss, hatten die Nürnberger Richter eine harte Nuss zu knacken. Schließlich war nicht damit zu rechnen, dass beleidigte Christen als rasender Mob den einzigen Regensburger Laden, der Punk-Accesoires verkauft, überfallen würden, und noch weniger wahrscheinlich war, dass die Wizo-Fans vom Schweine-T-Shirt animiert, eine Sau durch den Regensburger Dom treiben würden. Aber, so mussten sich die Richter gedacht haben, es gibt vielleicht auch so etwas wie einen stummen und unsichtbaren Mob, dem die Justiz zu seinem Recht verhelfen muss, indem sie stellvertretend randaliert: durch ihre Definitionsmacht nämlich. Sie stellten klar: Eine Störung des öffentlichen Friedens im Sinne des § 166 StGB sei „nicht erst mit dem Entstehen eines Klimas offener oder latenter Feindschaft anzunehmen, das sich jederzeit in Gewalt und Gegengewalt entladen kann, sondern schon dann, wenn Menschen nicht mehr in einer Gesellschaft leben können, ohne befürchten zu müssen, um ihres Glaubens willen diskriminiert zu werden und Schmähungen ausgesetzt zu sein, gegen die man sich letztlich nicht wehren könne.“ Diese Gefahr bestehe aber, wenn „die Rechtsordnung eine so schwere Verletzung des Toleranzgebots gegenüber Andersdenkenden“ – hier gegenüber gläubigen Christen – „einfach hinnehme und die Betroffenen schutzlos lasse. So weit dürfe es nicht kommen.“(3)

Nach dieser Belehrung durch das OLG Nürnberg beantragte die Staatsanwaltschaft in Regensburg zwar weisungsgemäß einen Strafbefehl gegen den Verantwortlichen der Plattenfirma. Die Strafe belief sich aber „nur“ auf insgesamt 90 Tagessätze wegen Beschimpfung von Bekenntnissen und wegen Beleidigung eines hohen Kirchenvertreters (den der Beschuldigte u.a. als „amoklaufenden Kirchenkrieger“ und als „Hexenverbrenner von Regensburg“ bezeichnet hatte). Dieses relativ niedrige Strafmaß – immerhin wurde der Angeklagte wegen zwei eigenständigen Handlungen schuldig gesprochen – blieb unter den fatalen 91 Tagessätzen, ab denen man sich nicht mehr als „nicht vorbestraft“ bezeichnen darf und machte einmal mehr deutlich, dass innerer Frieden sich eben doch an der Definition Ratzingers orientiert. Wie verschwiemelt auch immer die Definitionen in der Rechtsprechung ausfallen, es gilt weiterhin: Die „Störung des öffentlichen Friedens kann durch die Verhetzung des Publikums und die dadurch begründete Gefahr weiterer Übergriffe erfolgen oder dadurch, dass die Betroffenen veranlasst werden könnten, die Respektierung ihres Glaubens im Wege der Selbsthilfe durchzusetzen.“ (BT-Drucksache). Ebenfalls bis auf weiteres gilt auch diese Erfahrung: Katholiken oder Protestanten lassen sich zwar verhetzen, aber sie begehen keine Massenausschreitungen, genauso wenig wie ihre atheistischen Gegner. Die Erzwingung von Toleranz und Respekt durch „Selbsthilfe“ ist jedenfalls in Europa nicht die Sache von Christen.

Galt bislang, dass die Rechtsprechung im Falle der Schmähung von „großen Religionen wegen ihrer unerschütterbaren Stellung im öffentlichen Leben“ und wegen der zu unterstellenden „Selbstbeherrschung der Betroffenen“ von einer Störung des öffentlichen Friedens nicht auszugeht und daher eine Strafbarkeit ablehnt (4), meldet sich mit dem Islam eine andere Religionsgemeinschaft.

Eine durch Wort oder Schrift verbreitete Religionsbeschimpfung kann eigentlich schon per Definition nicht als Ausdruck von Intoleranz interpretiert werden, wenn die dieser Religion anhängenden Gläubigen in vollem Umfang bei der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche frei sind, und sie sich vor jeder staatlichen, bandenförmigen oder durch so genannte öffentliche Leidenschaften hervorgerufenen Bedrohung sicher sein können. Von derart gesetzten Menschen müsste im Gegenteil mit einigem Recht Toleranz gegenüber irgendwelchen, ihre heiligen Güter schmähenden Lausbuben zu erwarten sein.

Anders als das in Westeuropa organisierte Christentum konstituiert sich im Islam aber eine „Gemeinschaft von Gläubigen“, deren „Gefühle“ äußerst verletzlich sind. Obwohl ihre Religion institutionell nicht weniger unerschütterbar ist wie das Christentum; obwohl nur sehr verhetzte Menschen auf die unwahre Behauptung verfallen können, Kreuzzügler wollten den Islam und mit ihm seine Anhänger vernichten oder Religion und Religionsausübung verbieten, ist ein großer Teil der gläubigen Moslems der Überzeugung, ihre Religion und sie als Menschen seien nicht genügend geschützt. Es fehlt ihnen offensichtlich so sehr an Selbstbeherrschung, dass ein als Selbsthilfe ausgegebenes Faustrecht (Ratzinger) beim geringsten Anlass in Anwendung kommen kann, das keineswegs nur den öffentlichen Frieden, sondern schlicht und einfach die öffentliche Sicherheit gefährdet. Bei Veröffentlichung eines bepissten Mohammeds oder einer Koranrolle ist die Gesellschaft regelmäßig der Drohung mit öffentlichem Aufruhr durch die Beleidigten ausgesetzt. Weil zugleich die Definition von Verunglimpfung oder Beschimpfung religiöser Attribute inhaltlich so weit gefasst ist, dass letztlich die Definitionsmacht darüber, ob eine Schmähung vorliege oder nicht, bei den Beleidigten liegt, sitzen auch redlichere Richter, als der in Lüdinghausen tätig gewordene, in der Gesetzesfalle. Es genügt irgendeine irre Behauptung, ergänzt um ein paar Morddrohungen im Netz, wie sie gegen van Hove geäußert wurden, und die diplomatische Intervention eines totalitären Regimes und schon ist der öffentliche Frieden tatsächlich gefährdet – man weiß schließlich, dass diese Beleidigten jederzeit Ernst machen könnten. Noch der islamkritischste Richter muss in diesem Fall den Angeklagten verurteilen, weil das Gesetz nicht den Schutz der laizistischen und republikanischen Gesellschaft vor der Intoleranz religiöser Haufen vorsieht, sondern im Gegenteil die Gesellschaft in einen inneren Scheinfrieden hineinzwingt, über dessen Bestand letztlich hochideologisierte und extrem gewaltbereite Gemeinschaften durch das Mittel der Erpressung entscheiden.

Ermächtigung für Religions- und Justiz-Exzesse

Der reformierte § 166 StGB erweist sich vierzig Jahre nach seinem Inkrafttreten als ideales Instrument islamischer und – wenn sie sich dereinst aufraffen sollten – auch anderer Glaubensgemeinschaften, fast jede Kritik an ihren Heilsgewissheiten gerichtlich unterbinden zu lassen. Dabei bedarf doch nicht der gelästerte Gott des Schutzes durch irdische Justiz, es ist das angeblich verletzte Identitätsgefühl der Gläubigen, das nach Abstrafung des Lästermaules schreit. Gott ist, entweder allein oder im Kollektivrat mit seinen konkurrierenden Mitgöttern, allmächtig. Handelt es sich um einen strafenden Gott, so kann nur er die Strafe gegen seinen Lästerer aussprechen und in Form ewiger Verdammnis oder mittels gezielten Blitzschlages auch vollziehen. Wer es an seiner Statt tut, versündigt sich und entpuppt sich als der eigentlich Ungläubige. Das gleiche gilt, wenn das Ungemach einen milden und verzeihenden Gott trifft.

Aber das wäre Theologie, und die steht weder bei Katholiken (seit der Ära Woytila/Ratzinger) noch bei Nürnberger Oberlandesrichtern und schon gar nicht bei bekennenden Moslems hoch im Kurs. Einzig die Sorge um kollektive Identität, sowohl die eigene wie die der Gemeinschaft, verlangt nach der Bestrafung der Lästerer. Das selbstauferlegte und vom Staat anerkannte Verbot der Gotteslästerung schützt den Gläubigen vor Zweifeln und letztlich vor der Zumutung des Denkens und gibt ihm Rückhalt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Zwar nimmt der Islam hier eine Vorreiterrolle ein, doch die christlichen Religionen folgen ihm auf den Fuße. Je mehr der Gläubige um die Unhaltbarkeit der von ihm hochgehaltenen Dogmen weiß, desto mehr flüchtet er in den gelebten Glauben und sucht die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Wo der Glaube nur noch als Vehikel zur Manifestierung von Gruppenzugehörigkeit und letztlich idenditärer Gemeinschaft dient, wird jede Verächtlichmachung, jede Verulkung als existentieller Angriff gegen den einzelnen Glaubensgenossen wie gegen die ganze Gemeinschaft gesehen. Die Gefolgsleute angeblich mit sich identischer Kollektive vertragen nicht nur immer weniger Kritik, sie schlagen damit einhergehend auch immer mehr um sich. Die Hölle, in der sie leben, ist ihnen Anlass genug, irgendwann einmal allen, die nicht dazugehören wollen, ein Fegefeuer zu bereiten.

Der § 166 StGB ermächtigt sie dabei, auch wenn seine Urheber es so nicht gemeint haben, zu immer wilderen Exzessen. Mit Manfred van Hove zu sprechen: „Das Gericht und die Staatsanwaltschaft werden sich noch wundern, wie ihre Entscheidung in der islamischen Welt aufgenommen wird. Dort steht auf das, was ich getan habe, der Tod. Meine Bewährungsstrafe wird dort betrachtet werden wie ein Freispruch, obwohl es überhaupt gar keiner war. Wenn schon ein paar Karikaturen in einer kleinen dänischen Zeitung solche Unruhen auslösen, kann man wohl auch nicht ausschließen, dass die Leute dort Sturm dagegen laufen, dass ich jetzt nicht wenigstens sitzen muss.“

Im Verfahren gegen den für die Veröffentlichung des bepissten Propheten Verantwortlichen der Georg-Weerth-Gesellschaft könnte dieser Zusammenhang zwischen den Exzessen frommer Meuten und dem exzessiven Strafmaß deutscher Gerichte, anders als im Prozess gegen Manfred van Hove, den bescheidenen Vorteil haben, dass in Zeiten relativer Ruhe die Urteile milder ausfallen. Immerhin hat Ahmadinedschad noch nicht wegen der Veröffentlichung der Georg-Weerth-Gesellschaft bei Steinmeier interveniert, und auch die islamischen Morddrohungen gegen die Kölner sind bislang ausgeblieben. Sollten am Tag des Verfahrens die zuständigen Mullahs gerade einmal nicht zum Sturm gegen dänische Einrichtungen aufrufen, kann es passieren, dass sich der zuständige Richter nicht berufen sieht, ein „deutliches Zeichen nach außen“ zu setzen.

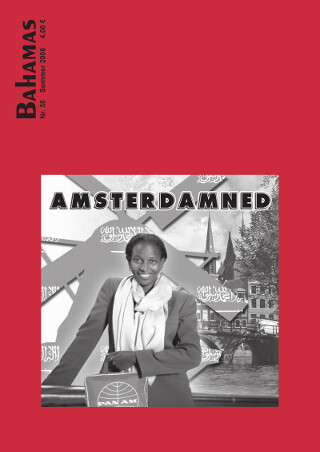

Felix Mauser (Bahamas 50 / 2006)

Anmerkungen:

- http://lizaswelt.blogspot.com/2006/02/pro vinzgericht-weltpolitik.html

- vgl.: Bundestagsdrucksache 14/4558 Entwurf und Begründung zur Neufassung des §166 StGB

- vgl.: OLG Nürnberg Ws 1603/97; Beschluss und Pressemitteilung

- vgl.: Bundestagsdrucksache 14/4558

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.