Staat und Revolution

Gründe für die neueste Frankomanie

Spätestens seit die Regierung Schröder/Fischer mit der ersten staatlich finanzierten Hetzkampagne gegen die USA seit dem Zweiten Weltkrieg ihre Wiederwahl gesichert hatte, brach in regierungsnahen Medien und Institutionen eine Art Frankomanie aus, die aus rational abgewägter Interessenkongruenz auf keinen Fall zu erklären ist: Derselbe Schröder, der sich noch kurz zuvor mit Chirac wie ein Kesselflicker um die astronomischen EU-Zuschüsse an die französischen Bauern gestritten hatte, hing jetzt mit einer Inbrunst am französischen Präsidenten, die es so seit den Honecker/Breschnew-Küssen nicht mehr zu sehen gab. Auch die Werbekampagne rund um den 40. Jahrestag des Elysée-Vertrages zwischen Frankreich und Deutschland trug in Thematik, Ikonographie und Phraseologie eindeutig Züge realsozialistischer Bruderstaatsbejubelung. Der damalige Parlamentspräsident, Sozialdemokrat Thierse, gab in seiner Festrede vom 22.01.2003 unumwunden preis, wie sehr statt gemeinsamer Interessen ein gemeinsames Feindbild diese so heftig neu erblühte Freundschaft zusammenhält: „Wenn es in unserer Nachbarschaft, dem Nahen Osten, zu einem neuen, weiteren Krieg käme, würden sich diese Probleme [Terrorismus, Arbeitslosigkeit etc., U.K.] noch einmal verschärfen und das notwendige und zugleich fragile Zusammenleben verschiedener Kulturen in unseren Ländern [Frankreich und Deutschland, U.K.] würde zusätzlich erschwert, und belastet werden. Unsere Chancen, diese Herausforderungen zu bestehen, wachsen sicher, wenn wir unsere Erfahrungen zusammenfügen und gegenseitig nutzen – übrigens auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika.“(1)

Eine seltsame Wiederkunft des deutsch-französischen Tandems zur „Verteidigung Europas“ wurde da gefeiert: Die erste Auflage dieses Gespanns für eine „neue Ordnung“ aus den Jahren 1940–44, damals aus III. Reich und Vichy-Regime bestehend, war kläglich unterlegen und dann aus dem kollektiven Gedächtnis diesseits wie jenseits des Rheins gestrichen worden. Dabei hatte die Vichy-Ideologie, die man nicht anders als strasseristisch bezeichnen kann, bereits in den letzten Jahre vor dem II. Weltkrieg in Frankreich bestimmenden Einfluß gewonnen (2): Das Selbstverständnis des „Etat Français“ als einer „sozialen Demokratie“, die sich in ihrem Wesen gegen den „angelsächsischen Liberalismus“ und den „jüdischen Wucher“ richtete und sich damit politisch als Konkurrenz und Alternative zum „Bolschewismus“ empfahl. In abgemilderter Form gingen genau diese Bestimmungen auch in Vierte und Fünfte Republik (3) der Nachkriegszeit ein: Zum einen im außenpolitischen Sonderweg, den De Gaulle mit seinem Antiamerikanismus und seiner nach der Entkolonialisierung voll durchschlagenden Israel-Feindlichkeit ging; zum anderen auf dem Gebiet der Innen- und Wirtschaftspolitik, wo man einen autoritär-konservativen Staatskapitalismus mit stark plebiszitären Elementen zu kombinieren suchte. Die deutsche Ideologie jedenfalls hat in Frankreich das Vichy-Regime eindeutig überlebt.

Trotz dieser ideologischen Annäherung tat und tut man beiderseits des Rheins einfach so, als sei 1945 statt des Zweiten der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen und feiert die Deutsch-Französische Freundschaft als etwas völlig Präzedenzloses. Aber selbst wenn man die Achse Vichy-Berlin im Hinterkopf hat, kann dann die nur wenige Jahre währende hässliche Vorgeschichte deutsch-französischer Kooperation samt ihrer ideologischen Fortwirkung erklären, wie es kam, dass seit 1940 ff. immerhin nicht weniger als vier Jahrhunderte antifranzösischer Nationsbildung in Deutschland so schnell fürs Massenbewußtsein irrelevant wurden? Und das, wo doch die im Wilhelminischen Deutschland kultivierte „Erbfeindschaft“ sogar noch auf wesentlich ältere Traditionen zurückgeht als die antinapoleonischen „Befreiungs“-Kriege der Heiligen Allianz aus Preussen, Rußland und Österreich: Die Ablehnung „welschen“ Einflusses und erst recht „welscher“ politisch-territorialer Oberhoheit, womit im Zweifel immer die französische gemeint war, erwies sich nämlich von Anfang an als konstitutiv für das Entstehen des so stark auf völkische Eigenart setzenden deutschen Nationsbegriffes. Bereits 1501 (!) bestritt der Humanist Jakob Wimpfeling französische Ansprüche (als „Frantzösisch Joch“ bezeichnet) auf Straßburg mit folgender Begründung: „Wisslich ist, das die Tütschen sint dem rechten Frantzosen weder an farb des hors / noch Angesicht / noch Zung / noch Gemiet / noch Sitten glich.“ 150 Jahre später ist es dann eine bereits weitverbreitete Zuschreibung, Frankreich als „Erbfeind“ des Reichs und des „Deutschtums“ zu bezeichnen – dabei sollte es bis zum Zweiten Weltkrieg bleiben.(4)

„Französisch“ aufstehen

Was aber macht nun die Aussöhnung mit diesem „Erbfeind“ der deutschen Geistesgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg gar so leicht? Dabei muss noch eine andere Frage immer mitbedacht werden: Warum gelingt es den USA nicht, die gesammelten Ressentiments gegen sich zu mildern? Und das, obwohl die Vereinigten Staaten ja in der selben Zeit als tatsächliche Schutzmacht, ökonomischer Wohltäter und nachsichtiger Sieger in Erscheinung traten und obendrein keine vergleichbare Rivalität mit Deutschland besaßen, wie es die Geschichte hegemonialer Konkurrenz in Europa im Falle Frankreichs mit sich brachte.

Auffällig jedenfalls, dass die deutsch-französische Freundschaft umso ostentativer herausgekehrt wurde und wird, je offener Antiamerikanismus sich austoben möchte. Diese Freundschaft stellt also offenbar die Kehrseite eines ehrbaren Antiamerikanismus dar, der vorgeblich nichts mit seinen antiwestlichen, antibürgerlichen, faschistischen Vorläufern zu tun haben könne. Weil man schließlich mit den Frankreich-Hassern des 19.Jahrhunderts gebrochen habe, meint man offensichtlich, einen Freibrief dafür zu haben, ansonsten allen klassischen antiwestlichen Ressentiments zu frönen. Frankreich erfüllt in Hinsicht auf den Antiamerikanismus somit eine ähnliche Funktion wie die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt vor schon fast 40 Jahren in Hinsicht auf den Antisemitismus: Via Palästina und arabischem Sozialismus wurde er ehrbar, konnte sich selbst paradoxerweise als antifaschistische Haltung wahrnehmen.(5)

Es besteht also ein Junktim zwischen Frankophilie und Amerikaphobie: Die Sympathie mit dem „anderen“ Frankreich 1968, den protestierenden Studenten und streikenden Renault-Arbeitern, hat nämlich in eine Identifikation mit dem Post-de Gaulle-Frankreich geführt, während die Sympathie mit dem „anderen Amerika“ in den späten 1960ern sich nur als eine vorübergehende Tarnadresse für ordinärsten Antiamerikanismus erwies: Vichy ist zurück, spätestens seit sich Frankreich und Deutschland als Friedensmacht gegen das plutokratische Amerika inszenierten – und fühlt sich in dieser linksnazistischen Kontinuität dank französischer Kronzeugen doch zugleich sehr „westlich“ und „universalistisch“. So wie der deutsche Meisterdenker Jürgen Habermas, der mit Derrida (6) als Rückendeckung den besseren, friedlichen und „solidaristischen“ Teil des „gespaltenen Westens“ im deutsch-französischen „Kerneuropa“ sieht und endlich aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr machen muss: „Das ist nicht mehr mein Amerika!“(7) – was Habermas’ volkstümlicheres Pendant, Nachrichtenonkel Ulrich Wickert, so ergänzen würde: „Frankreich lieben, heißt für etwas zu schwärmen, das so zu sein scheint, wie das Glück, von dem man träumt.“(8)

Ohne den inneren Zusammenhang mit dem antiamerikanischen Ressentiment ist diese in den letzten Jahren so stark aufgeblühte Liebe der besonders Deutschen zu Frankreich nicht zu begreifen. Dennoch beantwortet das nicht allein die Frage, was denn nun den französischen Typus einer der bürgerlichen Revolution entsprungenen Gesellschaft so kompatibel für die antibürgerliche Rancune macht, den anderen, den amerikanischen, hingegen so unverträglich. Die These wäre: Frankreich bietet als – auch seinem eigenen Selbstverständnis nach! – etatistischer Gegenentwurf gegen den angelsächsischen „Ultraliberalismus“ und nicht umsonst als Heimatland von attac die optimale Projektionsfläche (9) einer Geisteshaltung der antiwestlichen Verwestlichung und des antisemitischen Antifaschismus, wie sie insbesondere für die Generation Neue Linke und die ihr folgende Generation Friedensbewegung prägend und typisch ist.

Diese neuere, ausdrücklich linke Frankomanie kokettiert nun aber interessanterweise mit der Attitüde von etwas, wogegen der Etatismus einst – d.h. zu Marx’ Zeiten – gerichtet war: der Revolution. Ihr Surrogat, der Aufstandskitsch, macht die deutsche Vorstellung von Frankreich so ungemein feurig – und das in wechselnden Konjunkturen seit langem: Baskenmütze, Gauloise, Existentialisten-Rolli, okzitanischer Rotwein etc. sind seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil der linken Selbstinszenierung in Deutschland; letztlich gehört in den Bereich dieser deutschen Unterstellung eines Urzusammenhangs zwischen dem, was man für französische Lebensart hielt bzw. hält, und einer grundlegenden Umsturzneigung, sogar die seit der Niederschlagung der Pariser Kommune völlig zu Unrecht auf Frankreich projizierte Revolutionsfurcht der wilhelminischen Eliten.

Die Unterstellung sitzt so tief, dass das linke Deutschland immer glorifiziert, wenn in Frankreich randaliert wird: Es ist dann auch egal, ob es sich wie im vergangenen Herbst um die pogromartigen Ausschreitungen moslemischer Vorstadtjugendlicher handelt – weder vom Judenhass, noch von Frauenfeindlichkeit noch von völlig enthemmter Zerstörung allein um der Zerstörung willen ließ man sich um seinen geliebten französischen Plebejer bringen. Allerdings war der underdog diesmal in Wirklichkeit sowas von gemein, dass er nur verklausuliert und verdruckst belobhudelt werden konnte: Bernhard Schmid ist in linken Publikationsforen hierzulande dafür zuständig und erledigte seinen Job mit jener korrupten Sprache, die dem eignet, der nicht nur weiß, dass er lügt, sondern wiederum von seinem Publikum weiß, dass es das auch weiß und sich gern gefallen lässt.

Doch in diesem Frühjahr gab es dann ja auch schon wieder so richtig einwandfreien sozialen Widerstand in Frankreich, einen, der obendrein politisch zumindest von einem Teilerfolg gekrönt ist: Gemeint sind die von mehr als einer Million Menschen unterstützten CPE-Proteste. Angesichts dessen scheint es fast zwecklos darauf hinzuweisen, dass die gegen den CPE in Frankreich, d.h. die Abschaffung des Kündigungsschutzes wenigstens in den jugendlichen Sektoren des Arbeitsmarktes, gerichteten Proteste ohne Umschweife Proteste für eine weitere Zunahme der ohnehin schon enormen Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, gering Qualifizierten und Arbeitssuchenden mit wenig geachteten Abschlüssen sind. Gerade letzter Punkt ist in einem Land mit einem nahezu feudalistischen Ausbildungssystem mit viererlei Abitur und einer enormen Disparität zwischen Elite- und Normalbildungsinstitutionen ein extrem wichtiger Faktor. Mit dem Eintritt in die oberste Kategorie von Hochschulen, die ENS, erwirbt man beispielsweise zugleich auf Lebenszeit Anspruch auf eine Beamtenstelle. Dass ausgerechnet die Absolventen der vernachlässigten Massenuniversitäten die Träger der Proteste sind, deren Erfolg der großen Mehrheit unter ihnen ins eigene Fleisch schneidet, verdankt sich dem erdrückenden absolutistischen Erbe, das das nachrevolutionäre Frankreich seit über zwei Jahrhunderten zeichnet: Nahezu alle wollen im Land der Staatsvergötzung Beamte werden, zumindest einen gleichartigen Status erreichen; eine in anderen westlichen Ländern unvorstellbare staatszentrierte, autoritäre Mentalität, die lieber auf jegliche Perspektive verzichtet als von dieser einen zu lassen.

Es ist völlig verrückt, wenn hierzulande nun ausgerechnet Hartz-IV-Proteste so sehnsüchtig auf die „politischen Erfolge“ der Anti-CPE-Bewegung schielen: Solche „Erfolge“ könnten in der Konsequenz nur zur weiteren Verschärfung der Hartz-Gesetze führen, weil eben die Abschottung eines ersten Arbeitsmarktes gegen Konkurrenten mittels Kündigungsschutz genau der Grund für und das Ziel von Hartz IV ist. Das hindert den jüngsten Hartz-IV-Umzug in Berlin nun keineswegs, unter der Parole „Mit der Regierung französisch reden!“ anzutreten. „Französisch reden“ ist zu einer stehenden Wendung geworden und gibt die Basis ab für seltsam anmutende Slogans wie: „Steht französisch auf gegen Hartz IV!“ (Linkezeitung.de), oder: „Antworten auf französisch“ (Junge Welt, 17.5.), oder: „Kick It Like Frankreich“ (Motto hessischer Studentendemonstrationen, Jungle World, 21.6.05). IG-Metall-Sektionen tragen Schilder wie „Es reicht!!! Die Franzosen zeigen uns den Weg!“, wenn sie für die Steinkühler-Extrapause demonstrieren, während der Freitag (12.5.) markige Schlagzeilen ersinnt wie: „Der große Frust braucht ein französisches Ventil“.

Revolutionärer Geist und extremer Konservativismus

Wenn man sich vor Augen hält, was in derlei Kreisen für Vorstellungen von Sozialismus und „Wirtschaftsdemokratie“ herrschen, gibt Frankreich allerdings ein hervorragend geeignetes Vorbild ab. Nirgendwo verschmelzen militanter Etatismus und Revolutionsnostalgie mehr miteinander, nämlich bis zur wechselseitigen Unkenntlichkeit. Michael Kleeberg hat dieses merkwürdige Amalgam eines staatsgläubigen Revolutionismus, der auf brennenden Barrikaden nicht die Freiheit, sondern die Lebensstellung im Öffentlichen Dienst fordert, recht treffend beschrieben: „Frankreich (ist) ein lebendes Paradoxon, nämlich ein Land, in dem revolutionärer Geist und extremer Konservativismus sich nicht nur nicht ausschließen, sondern vermählt haben, so daß man verkürzt sagen kann, Frankreich sei der Hort einer permanenten Revolution gewesen, deren Träger und Garant aber der Staat und seine Institutionen waren.“ Darum erscheinen der übergroßen Mehrheit der Franzosen die USA als „Antipode, wo das Subjekt der Freiheit stets das Individuum gewesen ist, das seine Freiheitsrechte gegen den Staat durchsetzt.“ (Welt, 21.3.2006) Eine Vorstellung, die bei Franzosen eine Art horror vacui auszulösen scheint, ein Zustand, der gar – obwohl doch selbst hoch republikanisch – als ein Anschlag auf die „republikanischen Werte“ aufgefasst wird; Werte, die sich bei näherer Betrachtung noch stets als die Institutionen des staatlich organisierten Lebenslaufes darstellen: Liberté, égalité und fraternité, die Marx zu Beginn des Zweiten Kaiserreichs noch als die eben auch staatlichen Gewaltmittel Artillerie, Kavallerie und Infanterie dechiffriert hatte (10), haben sich dabei zum Dreigespann Schule, Universität, Öffentlicher Dienst entmartialisiert – der sakrosankte Status der staatlichen Institutionen allerdings ist geblieben.

Überhaupt nicht angekränkelt von Überlegungen, ob etatistische Aufstände vielleicht gar nichts Fortschrittliches seien, bleibt natürlich die frankophile Revolutionsromantik: eine lange, kontinuierliche Linie wird da gezogen von der glorreichen Revolution 1789 über die Pariser Commune (1871) und den Mai ’68 bis zu den Manifestationen gegen den „Sozialabbau“ im letzten Jahrzehnt. Dass die Typologie des Grand Etat, des allumfassenden Staates, den letztere verteidigen wollen, auf Louis Bonaparte und seinen Protofaschismus (11) zurückgeht – und gerade nicht auf die Commune – wird dabei ebenso unterschlagen, wie die Tatsache, dass Marx die Commune gerade nicht ins Kontinuum der französischen Aufstände setzt, sondern sie als versuchten Bruch mit der autoritär-etatistischen Tradition Frankreichs ansieht: denn zu dieser zählen auch die Empörungen, die in früh- und vorbürgerlicher Zeit das Verhältnis zwischen „la rue“ (der Straße) und „la cour“ (dem Hof) bestimm(t)en (ein Typus von Aufruhr, den Historiker nach englischem Vorbild einprägsam als king-and-crown-riots bezeichnen): „Die Kommune (war) nicht eine Revolution gegen diese oder jene – legitimistische, konstitutionelle, republikanische oder kaiserliche – Form der Staatsmacht. Die Kommune war eine Revolution gegen den Staat selbst, gegen diese übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft (...) Das Zweite Kaiserreich war die letzte Form dieser Staatsusurpation. Die Kommune war die entschiedene Negation jener Staatsmacht und darum der Beginn der sozialen Revolution des 19. Jahrhunderts.“

Leider erwies sich wider die Marxsche Hoffnung für das 20. Jahrhundert die „Staatsusurpation“ als epochemachend – und damit blieb auch das Wechselspiel zwischen Tumult und Autokratie als Zeichen des Fortbestandes vorbürgerlicher Herrschaftsformen, Herrschaftsformen, mit denen die Commune genau brechen wollte: Auch die frisch zurückliegende recht unmittelbare „Interaktion“ zwischen Protestierenden und Regierenden, zwischen tumultuarisch-karnevalistischen Studentenmanifestationen und dem über Parlament und Regierung hinweggehenden Staatsführer im Elysée-Palast gehört in diese Kategorie des Wechselspiels von autokratischen Eliten und mal mehr und mal weniger für deren Machtkämpfe instrumentalisierten städtischen Massen.

Weil die Herrschaftsform, in der ein Louis Bonaparte als Chef des Staates sich über die Klassen stellen konnte, als Chef eines Staates, der als tatsächlicher Unternehmer und Appellationsinstanz für die Plebejer zugleich fungiert, ist er die historische Gußform, aus der auch de Gaulle, Pompidou, Mitterand und Chirac gefertigt wurden. Und deswegen stimmt auch die Kritik an diesem Staat, die Marx in Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte übte, heute umso mehr: Er charakterisierte ihn als „Kombination der Unterdrückungsmittel zweier Epochen“, in der die aus dem Absolutismus überkommene Staatsabhängigkeit, „in der der Präsident, mit allen Attributen königlicher Macht wenigstens über 1 1/2 Millionen Existenzen entscheide(t)“ (MEW 8, S.128) – damals eine nahezu unvorstellbar große Zahl direkt staatlicher Stellen – sich verbindet mit der „Finanzwissenschaft des Lumpenproletariats“, der „platten Köderung der Massen“ auf Abgaben- und Kreditbasis(12). Diese Kombination, eine Art agonaler Kooperation zwischen dem stets wachsenden Apparat und dem von ihm zunehmend abhängigen Klassen, drängt seiner eigenen politisch-ökonomischen Schwerkraft folgend eben zum Kaisertum, das in den folgenden Republiken zur Wahldiktatur des Präsidenten abgemildert werden sollte, und blockiert eine von der „Staatsmaschinerie“ unabhängige gesellschaftliche Entwicklung (13):

„Diese Exekutivgewalt mit ihrer ungeheuern bürokratischen und militärischen Organisation, mit ihrer weitschichtigen und künstlerischen Staatsmaschinerie (...) dieser fürchterliche Parasitenkörper, der sich wie eine Netzhaut um den Leib der französischen Gesellschaft schlingt und ihr alle Poren verstopft, entstand in der Zeit der absoluten Monarchie, beim Verfall des Feudalwesens, den er beschleunigen half. Die herrschaftlichen Privilegien der Grundeigentümer und Städte verwandelten sich in ebenso viele Attribute der Staatsgewalt, die feudalen Würdenträger in bezahlte Beamte und die bunte Mustercharte der widerstreitenden mittelalterlichen Machtvollkommenheiten in den geregelten Plan einer Staatsmacht, deren Arbeit fabrikmäßig geteilt und zentralisiert ist. Die erste französische Revolution (...) mußte entwickeln, was die absolute Monarchie begonnen hatte: die Zentralisation, aber zugleich den Umfang, die Attribute und die Handlanger der Regierungsgewalt. Napoleon vollendete diese Staatsmaschinerie. Die legitime Monarchie und die Julimonarchie fügten nichts hinzu als eine größere Teilung der Arbeit, in demselben Maße wachsend, als die Teilung der Arbeit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft neue Gruppen von Interessen schuf, also neues Material für die Staatsverwaltung.“ (MEW 8, S.197f.)

Bindeglied zw. Absolutismus und Realsozialismus

Mit der Niederlage der Commune überdauert sozusagen dieser spezifisch französisch-absolutistische Weg in die Ära der bürgerlichen Gesellschaft sein historisches Verfallsdatum, stagniert in der beschriebenen Form bis zum heutigen Tage: „Jedes gemeinsame Interesse wurde sofort von der Gesellschaft losgelöst, als höheres, allgemeines Interesse ihr gegenübergestellt, der Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder entrissen und zum Gegenstand der Regierungstätigkeit gemacht, von der Brücke, dem Schulhaus und dem Kommunalvermögen einer Dorfgemeinde bis zu den Eisenbahnen, dem Nationalvermögen und der Landesuniversität Frankreichs (...) Alle Umwälzungen vervollkommneten diese Maschine statt sie zu brechen. Die Parteien, die abwechselnd um die Herrschaft rangen, betrachteten die Besitznahme dieses ungeheueren Staatsgebäudes als die Hauptbeute des Siegers.“ (MEW 8, S. 197) Indem der Staat jedes „gemeinsame Interesse“ der Gesellschaft als „allgemeines“ ihr entreißt und als seines gegenüberstellt, ein Unterschied, den Marx nicht umsonst im Originaltext selbst hervorhebt, ist der Bonapartismus der Vorläufer der sehr verschiedenen realen Sozialismen des 20.Jahrhunders, die eine höhnische Parodie auf die klassenlose Gesellschaft geben sollten: das staatskapitalistische Frankreich stellt dabei – zugespitzt gesagt – das Bindeglied zwischen Absolutismus und Sozialismus dar.

Tatsächlich „verstopfte“ der im Bonapartismus verbürgerlichte und zugleich verewigte Absolutismus „die Poren der französischen Gesellschaft“. Der Zustand, dass jede gesellschaftliche Regung bloß als „Material der Staatsverwaltung“ in Erscheinung treten konnte, tendierte seinerseits zum Stillstand gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung. Verstädterung, Landflucht, stürmische Entfaltung schwerer Industrie – allen Entwicklungen, die Deutschland aus seiner ökonomischen Rückständigkeit rissen –, verweigerte sich Frankreich: Es blieb auf Kosten seiner industriellen Entwicklung kleinbäuerlich geprägt und fiel von Jahr zu Jahr mehr zurück hinter England und Deutschland. Marx hob auch diesen Zusammenhang von Ruralität und Bürokratismus als Grundzug des Bonapartismus heraus – ein Grundzug, der sich noch in der EU-Agrarverfassung wiederfindet, deren einzigen Zweck die Aufrechterhaltung der speziell französischen Symbiose von Bürokrat und Bauer bildet, und der sich auch unmittelbar schon bei der Durchfahrt wahrnehmbar in die Landschaft Frankreichs eingeschrieben hat; nirgends sonst in Westeuropa gibt es einen so krassen Unterschied zwischen ländlicher Rückständigkeit bzw. bäuerlicher Öde einerseits und der Dominanz der Verwaltungsmetropole, also: Paris und das dazugehörige Département Île-de-France (14): „Das Parzelleneigentum eignet sich seiner Natur nach zur Grundlage einer allgewaltigen und zahllosen Bürokratie. Es schafft ein gleichmäßiges Niveau der Verhältnisse und der Personen über der ganzen Oberfläche des Landes (...) es vernichtet die aristokratischen Mittelstufen zwischen der Volksmasse und der Staatsgewalt. Es ruft also von allen Seiten das direkte Eingreifen dieser Staatsgewalt und das Zwischenschieben ihrer unmittelbaren Organe hervor. Es erzeugt endlich eine unbeschäftigte Überbevölkerung, die weder auf dem Lande noch in den Städten Platz findet und daher nach den Staatsämtern als eine Art von respektablen Almosen greift und die Schöpfung von Staatsämtern provoziert.“ (MEW 8, S.202)

Um diese Gesellschaftsverfassung zu konservieren, verabschiedete Frankreich sich bis zum Ersten Weltkrieg mit der Ausweitung des „empire français“ weitgehend aus dem Weltmarkt und verschanzte sich und sein durchaus beträchtliches Kolonialreich hinter hohen Schutzzöllen zugunsten einerseits der bäuerlichen Landwirtschaft und andererseits zum Aufbau einer gewaltigen Kolonialbürokratie; eine Politik, an der sich grundlegend weder nach der Niederlage im preussisch-französischen Krieg 1870/71 noch nach der verheerenden Fast-Niederlage im Ersten Weltkrieg etwas ändern sollte: Das Bevölkerungswachstum stagnierte, ebenso die Kohle- und Stahlförderung, einzig das Bankgewerbe blühte aufgrund der extrem hohen Sparquote: Frankreichs „Rentner-Kapitalismus“ war damals sprichwörtlich. Noch 1945 beschäftigte die Landwirtschaft mehr Menschen als die Industrie, welche selber nur in wenigen Ausnahmebetrieben in die Ära der modernen Massenproduktion eingetreten war. De Gaulle teilte die berühmte Kurzanalyse seines politischen Feindes, des Vichy-Präsidenen Marschall Pétain für die völlige Niederlage Frankreichs: „Viel zu wenig Stahl, viel zu wenig Kinder.“ Und so versuchte der französische Etatismus auf die ihm typische Weise seine eigene gesellschaftliche Grundlage zu modernisieren: weniger die Unternehmen selber sollten das Heft dabei in die Hand nehmen, sondern der Staat als „Modernisierungsagentur“: Ein Plankommissariat (planification) setzte den sogenannten Monnet-Plan um, der die Investitionen in sechs Zentralbereiche leitete, u.a. Stahl und Elektrizität. Damit dieses Modell einer planwirtschaftlichen nachholenden Modernisierung auch wirklich durchgreifen konnte, wurde zwischen 1944–48 ein beachtlicher Teil der französischen Unternehmen unter staatliche Kontrolle gestellt: Der Banken- und Versicherungssektor zu nahezu 100 %, komplett auch die Bereiche Verkehr, Elekrizität und Energie und dazu noch die als Schlüsselindustrien angesehenen Großbetriebe wie Renault und die Flugzeugbaubranche. Die Verstaatlichungswelle ebbte nicht ab, sondern erreichte 1981 unter François Mitterand einen neuen letzten, bonapartistischen Höhepunkt: mittlerweile war die gesamte technische Konsumgüterindustrie, inklusive der jungen Computerbranche, von staatlicher Subvention und Regulierung abhängig – ein Höhepunkt, der allerdings die nationale Währung, den Franc, völlig zusammenbrechen ließ (die Bundesbank fing diesen Kollaps damals auf, verlangte dafür aber einen Stopp weiterer Verstaatlichungen – weswegen sie in Frankreich „das Monster aus Frankfurt“ genannt wurde). Seither mühen sich die folgenden Regierungen gegen erbitterten Widerstand zu privatisieren (15): die große Staatsmaschine bleibt dabei allerdings Gefangene ihres eigenen Nimbus’, eines Nimbus’, an den nach Jahrhunderten des Hyper-Etatismus die erdrückende Mehrheit der Franzosen nahezu verzweifelt glaubt. Sie sieht in der Globalisierung, im Liberalismus und im Weltmarkt die wahren Feinde des nachkolonialen Frankreichs – worin der „Hof“ und die „Straße“ sich wenig nur unterscheiden: „Der Liberalismus kann ebenso verheerend sein wie der Kommunismus“, sprach jüngst erst Präsident Chirac seinem Volk aus der Seele. (Welt, 10.4.06)

Zwei Revolutionen

Die Versuchung, die von Frankreichs „Protestkultur“ ausgeht, ist also der wesensverwandt, die alle „Dritten Wege“ der letzten Jahrzehnte auf das juste milieu der Bundesrepublik ausübten und die selber wiederum nur Kostümierungen einer urdeutschen Ideologie waren: nämlich mit Hilfe des autoritären Staates den zersetzenden Einfluß des Liberalismus wie die auf antagonistische Weise ihm zugehörige Utopie des Kommunismus fernzuhalten.

Das genau macht Frankreich zum „Traumland“ nicht nur des Gewissens der Nation, Ulrich Wickert. Deutsche Ideologie wird durch die französischen Verhältnisse schlicht zurückgespiegelt: Die besonders Deutschen haben sich deshalb via Frankreich in sich selbst verliebt – und das frei von „historischer Belastung“. Die Geschichte der hegemonialen Konkurrenz der beiden Länder, und mehr noch die Tatsache, dass in Frankreich die „Staatsusurpation“ (Marx) als „republikanischer Wert“ gilt, während sie in Deutschland immer noch durch das Odium Bismarck-Hitler ein wenig verleidet ist, gibt dafür eine perfekte Tarnung und Ausrede zugleich ab.

Allein so lässt sich erhellen, wie sich vier Jahrhunderte „Erbfeindschaft“ so rasch und so vollständig in Wohlgefallen auflösen konnten – während andererseits der Antiamerikanismus, der ja stets auch antiliberales Ressentiment ist, zur selben Zeit immer neue Blüten treibt. Das Ressentiment wittert nämlich sehr genau, dass der Westen wirklich „gespalten“ (Habermas), oder besser gesagt: mit sich zerfallen ist. Frankreich und die Vereinigten Staaten repräsentieren tatsächlich zwei wesensverschiedene Typen bürgerlicher Gesellschaft: die eine mit überdeutlichen Malen absolutistischer Abstammungsgeschichte, die andere genau dagegen abgesetzt. Schon die bürgerlichen Revolutionen, die französische einerseits, die amerikanische andererseits, hätten verschiedener kaum sein können: Auf der einen Seiteerschöpft sie sich in der Übernahme des absolutistischen Zentralstaates – ist also eher von der Natur eines breit angelegten Staatsstreichs –, auf der anderen Seite stellt sie sich als Befreiungskrieggegen eben jene „Staatsmaschine“ dar. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg setzt die Republik in der Erklärung der bill of rights 1776 als eine völlig neue und präzedenzlose „Kopfgeburt“ aus dem Willen der Kämpfer und dem Verstand ihrer Anführer in die Welt, die vor allem eins sein wollte: ganz anders als die monarchische Staatsmaschinerie – und damit eine wahrhafte Umwälzung der vorher bestehenden Verhältnisse, eine Revolution wurde.

Das heißt nun aber keineswegs, dass die französische Revolution, nur weil sie eher den Charakter eines Staatsstreiches besaß, deswegen unblutiger verlaufen wäre, im Gegenteil: Während in den USA der Milizenkrieg der Siedler gegen die britische Krone mit dem Aufbau lokaler Selbstorganisationsstrukturen in den eroberten Gebieten einhergeht, wird in Frankreich die Apparatur des soeben erstürmten Zentralstaats zu einer Umverteilungsmaschinerie von Macht und Besitz. Die französische Revolution trat im „Jahr 1 der Freiheit“ (16), also: 1793, unter dem Triumvirat Danton, Robespierre und Marat die Phase des terreurs ein. Der im und mit terreur tatsächlich ablaufende höchst profane Prozess der Ersetzung von Teilen des alten Hochadels durch Familien aus den mittleren Beamten- bzw. Militärsrängen und des „Etagenadels“ in den Führungseliten dieses Staates (die bis heute übrigens quasi-dynastische Kontinuität wahren u.a. durch die Verknüpfung des gehobenen Bildungswesens mit dem Beamtentum)(17) pluderte sich moralisch auf zu einem Massenmorden durch die „Sichel der Gleichheit“ (Robespierre), die Guillotine: Der beschränkte Zweck, die Übernahme des zentralistisch-dirigistischen Staates, und die dabei in Gang gesetzte gesellschaftliche Enthemmung ideologisieren sich im Rosseauschen Kultus vom Kampf des Natur-Guten gegen das Natur-Widrige. Tocqueville verwies deshalb in seinem Spätwerk (Der alte Staat und die Revolution, 1856) bereits sehr hellsichtig auf den Zusammenhang von Tugendterror und autoritärer Kontinuität, Absolutismus und Revolutionismus. Denn der absolute Staat drängt nach dem Terror immer wieder seinem eigenen Organisationsprinzip folgend zur Restauration: Zwei usurpatorische Kaiserreiche und zwei legitimistische Königtümer sind deshalb die Frucht der französischen Revolution bis 1871; demgegenüber ist die Lebensdauer der zwei Republiken kümmerlich, die sich auf die Zeit von 1791–99 und 1848–51 beschränkt. In den USA hingegen besteht die Republik seit 1776 ununterbrochen; eine lange Geschichte, in dem sich der Kreis der vor dem Gesetz Freien und Gleichen immer mehr erweiterte (1776: Gleichstellung der Juden, 1865: landesweite Emanzipation der Schwarzen, 1921: Einführung des Frauenwahlrechtes) – begleitet von schweren Konflikten, Rebellionen und einem echten Bürgerkrieg (1861–65), doch ohne Guillotine und ohne einen Hauch Royalismus.

Dieser wesenhafte Unterschied in der Installation bürgerlicher Macht- und Verkehrsverhältnisse prägt die gesellschaftlichen Debatten und Konflikte in beiden Ländern bis zum heutigen Tag. Das „Aufstands“-Spektakel, der ritualisierte riot, wie es jüngst die Sudenten, Schüler und Gewerkschaften inszenierten und die Art und Weise, wie die befehdete CPE-Gesetzesinitiative zur Aufhebung der Quasi-Verbeamtung von Berufsanfängern vorgeschlagen und wieder kassiert wurde, kündet deutlich vom Fortleben vorbürgerlicher Herrschafts- und Legitimationsformen: Die allumfassende Steuerungsbefugnis des tatsächlich „absoluten“ Staates und seiner kameralistischen Wirtschaftsordnung fand seinen Ausdruck gerade durch die unmittelbare, d.h. unvermittelte Beziehung, in der König bzw. sein Hof und Plebs zueinander standen: so unantastbar das Privileg des Souveräns war, so direkt volkstümlich musste es auch sein: Der Tumult war die Form des sich nicht artikulieren könnenden Einspruchs. Es ist bezeichnend, dass auch heute noch ein virulenter Polit-Karneval die gesellschaftliche Debatte ersetzen kann, die auch heute einzig und allein bei „Hofe“ geführt wird, dort aber nicht als Interessenkonflikt von Gruppen, sondern als Intrigenspiel von einzelnen Höflingen. Und damit beleidigt man Sarkozy und de Villepin nicht einmal, wenn man sie als Höflinge bezeichnet, war doch die Keimzelle und Urform des Staatsbeamtentums die absolutistische Verhofstaatlichung des ehemaligen Feudaladels. Es sind genau dies die Kontinuitäten, die das nachrevolutionäre Frankreich so eng mit dem vorrevolutionären verbinden: Der amtierende Präsident hat an Königs bzw. Kaisers Stelle in seiner Person Plebs und Elite zu synthetisieren: die Infantilität, sprich: tumultuarische Unangemessenheit des Protestes zu seinem Gegenstand ist dabei das genaue Pendant zur höfisch/autoritären Herrschaft, ja, die eigentliche Sucht nach ihr: einer Herrschaft, in der nicht offen geredet, sondern anmaßend gehandelt wird.

Checks and Balances

Ganz anders in den USA: der Staat ist hier als notwendiges Übel konzipiert, das auf das Allernotwendigste zu beschränken sei, während ansonsten lokales self-government herrschen solle. Dem wohnt unzweifelhaft auch ein reaktionäres Moment inne, das übermäßigen Bestandsschutz für „lokale Eigenheiten“ wie die der Sklaverei gewährte, was einstmals die Debatte über die unionsweite Aufhebung der Sklaverei Jahrzehnte lang andauern ließ. Die Grundlage der Rechtsordnung aber bleibt das Individuum und nicht die Gruppe oder Kommune etc., so dass schließlich doch der Zentralstaat eingreift, wenn die Freiheit und Gleichheit der Individuuen dauerhaft gefährdet oder gar nicht gegeben ist – so wie schließlich im Bürgerkrieg oder ein knappes Jahrhundert später, 1957, als Bundestruppen den Eintritt schwarzer Studenten in die Central High School der Hauptstadt des Staates Arkansas, Little Rock, erzwangen.

In Sorge vor und im Misstrauen gegen den absolutistischen Staat und seine Begleiterscheinungen ist das politische System der USA – jenseits der Scheinähnlichkeit zu demjenigen Frankreichs aufgrund der starken Stellung des Staatspräsidenten – geprägt von einem höchstmöglichen Grad von Vermitteltheit der Herrschaft: ein enorm fein austariertes System von „checks and balances“ zwischen und in den Gewalten, den gesellschaftlichen Interessengruppen, den Ebenen der Politik und beim Modus der Bestimmung der Mandatsträger wurde installiert und in der Waage gehalten – im Gegensatz zum höchst zentralisierten „Durchregieren“ á la France. Eingebunden in vielfältige Vermittlungen sind die ideologischen Fronten anders gestrickt als es dem Alt-Europäer in den Kram passt. Aktuell beispielsweise setzt ein christlich-republikanischer Präsident auf die Stimmen der Latinos (mit denen er bereits als Gouverneur die ehemals demokratische Hochburg Texas gewonnen hatte), knüpft also an die Lincoln-Tradition an, verbündet sich dazu mit Liberalen und Unternehmern und wird von den demokratisch gesinnten Gewerkschaften und einer WASP-Ideologen-Lobby im eigenen Lager bekämpft: Um das, worum es dem Präsidenten geht, durchzubekommen: die Legalisierung illegaler Beschäftigung und die Einbürgerung der illegal ohnehin in den USA Lebenden, wird Bush seinen Kurs so tarieren müssen, wie es eben die Checks and Balances aktuell verlangen – eine hysterisierte Tumultkampagne dafür oder dagegen ist dabei fast ausgeschlossen: denn auch die Gegner bedienen sich der Mittel des Lobbyismus und der Partizipation.

Deswegen wirken Protestbewegungen in den USA häufig so seltsam, nahezu befremdlich zivilisiert: weil sie nämlich nicht Autokraten im Elysée-Pallast erschrecken wollen, sondern in einer bürgerlichen Öffentlichkeit und einem System der Vermittlungen politischen Einfluss gewinnen möchten; ein System, das in keiner Weise – darin ganz anders als Frankreich – die Möglichkeit bietet, geschmäcklerische Deutschlandkritik mit dem, was deutsch ist, unter einen Hut zu bringen: Umgekehrt kann man daran, wie ressentimentgeladen über die USA gesprochen und geurteilt wird, ganz leicht ermessen, wie wirkmächtig deutsche Ideologie ist. Oder noch einfacher gesagt: ob Jürgen Habermas draufsteht, aber Gregor Strasser drin ist.

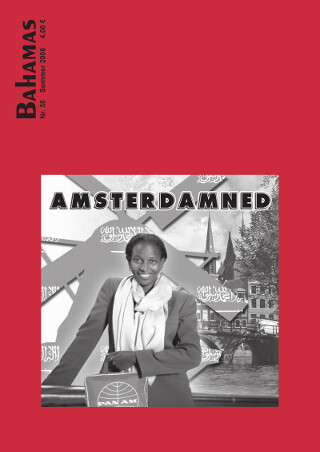

Uli Krug (Bahamas 50 / 2006)

Anmerkungen:

- Aus der Pressemitteilung des Deutschen Bundestages vom selben Tag

- Dass sich die Kollaboration aber keineswegs nur auf die alten Apparate und Eliten beschränkte, sondern auch von durchaus populären Führern und Bewegungen propagiert wurde, zeigen u.a. Figuren wie Pierre Laval, der vom sozialistischen Abgeordneten zum Vichy-Premierminister wurde oder das KPF-ZK-Mitglied Jacques Doriot, der 1936 die Nazi-Partei PPF („Parti Populaire Français“) gründete und französische SS-Hilfsgruppen organisiert. Auch die französische Literaturprouktion hatte sich bereits Ende der 1920er Jahre stark an deutsche Entwicklungen angelehnt: Krass antisemitische Literaten wie Céline, Drieu la Rochelle, Brasillach, Béraud, Maurras und Rebatet standen (und stehen noch) durchaus in der Gunst des Publikums, während der deutsche Vitalismus und Existentialismus die französische Theorieproduktion seit damals ungebrochen dominiert: von Bergson zu Foucault und Deleuze. Einen guten Einstieg in die Thematik von politischer Kollaboration und steigender Kongruenz im Geistesleben zwischen Nazi-Deutschland und Frankreich gibt: Hirschfeld, G./ Marsh, P. (Hg.): Kollaboration in Frankreich. Politik, Wirtschaft und Kultur während der nationalsozialistischen Besatzung 1940–1944, Frankfurt 1991

- Die sogenannte Vierte Republik währte von 1946–1958. Nach einem versuchten Staatsstreich in Algier wurde die Stellung des Präsidenten in einer neuen Verfassung mit Sondervollmachten (Außenpolitik, Atomwaffeneinsatz, Notstandsregeln) erweitert und gestärkt: Die neue Verfassung markiert den Beginn der bis heute währenden Fünften Republik.

- Wimpfeling wird zitiert nach Koller, C.: Fremdherrschaft. Ein politischer Kampfbegriff im Zeitalter des Nationalismus, Frankfurt / New York 2005, 135. Eine Übersicht über den Gebrauch der „Erbfeind“-Terminologie gegen Frankreich gibt Bosbach in seinem Aufsatz „Der französische Erbfeind“ (in: Ders.: Feindbilder, Köln 1992).

- Vgl. Bahamas 48, S. 6: „Indem man manisch die Elterngeneration samt ihrer Massen von Alt-Nazis der ‚Reaktion‘ an sich zuschlug, das Kapital an sich mit ‚Israel‘ gleichsetzte und sich selbst mit den ‚Arabern‘ identifizierte, konnte man einerseits ‚antifaschistische Distanz‘ zu den Eltern halten, andererseits dadurch mit ihnen ins Reine kommen, daß man ihre Vorurteile übernahm.“

- Eine gemeinsam mit Derrida verfasste Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten wurde am 31.3.2003 in FAZ und Libération veröffentlicht: Ein „avantgardistisches Kerneuropa“ aus Frankreich und Deutschland solle sich gegen den „unilateralen Hegemonialismus der USA“ stemmen, damit am Ende sich nicht nur „der Frieden“, sondern auch „ein solidaristisches, auf gleichmäßige Versorgung abzielendes Ethos des Kampfes für „mehr soziale Gerechtigkeit“ gegen ein individualistisches Ethos der Leistungsgerechtigkeit durchsetzt.“

- Wege aus der Weltunordnung. Ein Interview mit Jürgen Habermas, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 1/2004

- Ulrich Wickert: Vom Glück, Franzose zu sein. Unglaubliche Geschichten aus einem unbekannten Land, Hamburg 1999, S. 9

- Schließlich gibt es kaum irgendwo in Europa einen so beinharten Antiamerikanismus wie in Frankreich, der dort abgesehen von einer kleinen Opposition innerhalb der Bildungsschicht allumfassend wirksam ist, von Le Pen und den moslemisch/antiimperialistischen Seilschaften über den alteuropäischen „Kultur“-Dünkel bis zum säkularen Staatskultus. Antiamerikanismus ist in Frankreich auch selbstverständlicher Teil des Schulunterrichts, so sehr, dass in Punkto „Amerikabild“ beim laufenden Projekt eines gemeinsamen französisch-deutschen Schulgeschichtsbuchs aufgrund deutscher Skrupel „keine gemeinsame Perspektive möglich war.“ (Welt, 30.05.2006)

- Marx spottete über die fast schon freiwillige Selbstaufgabe der Zweiten Republik (1848–1851), die den Staatsstreich des Louis Bonaparte erst ermöglichte: „ (Es) zeigte sich unverkennbar, daß nur noch eins fehle, um die wahre Gestalt dieser Republik zu vollenden: seine Ferien permanent machen und ihre Aufschrift: liberté, égalité, fraternité, ersetzen durch die unzweideutigen Worte: Infanterie, Kavallerie, Artillerie!“ (Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in MEW Bd. 8, S. 148)

- Ein entfernt verwandter Nachkomme des Kaisers Napoleon wiederholte 1851 den Staatsstreich seines Vorfahren und machte sich zum „Zweiten Kaiser“: sein Frankreich wurde zum Prototyp des überschuldeten Staates, der sich selbst als über den Klasseninteressen stehend inszeniert und sich selbst als Zentrum aller gesellschaftlichen Entwicklung usurpatorisch setzt.

- „Geld geschenkt und Geld gepumpt zu erhalten, das war die Perspektive, womit er die Massen zu ködern hoffte. Schenken und Pumpen, darauf beschränkt sich die Finanzwissenschaft des Lumpenproletariats, des vornehmen und des gemeinen. Darauf beschränkten sich die Springfedern, die Bonaparte in Bewegung zusetzen wußte. Nie hat ein Prätendent platter auf die Plattheit der Massen spekuliert.“ (MEW 8, S. 154f.)

- Woran im übrigen die relativ starke Stellung des Parlaments in der 3. Republik (ab 1871) nichts ändern sollte: denn der dieser Verfassung zugrunde liegende Rousseausche Glaube, dass der „Volkswillen“ in möglichst direkter Beziehung zur Exekutive stehen solle, drängte seiner eigenen Dynamik folgend rasch wieder zur Personifikation von Herrschaft.

- 1947 schrieb der Geograf J.F.Gravier ein Buch, das diesen Umstand heftig anprangert, und dessen Titel zum geflügelten Wort wurde: „Paris et le désert français“ (Paris und die französische Wüste). Das Bruttoinlandsprodukt des Départements Île-De-France ist fast 10 mal so groß wie jedes der auf den Plätzen folgenden Départements: Fast 20% der 58,5 Millionen Franzosen leben im Großraum Paris.

- Von der nahezu unglaublichen und nur im RealSoz übertroffenen Quote, dass 19,5 % aller Beschäftigten in verstaatlichten Unternehmen tätig waren, sank die Zahl auf knapp 8 % im Jahre 2002 (Informationen zur politischen Bildung Nr.285, 4/2004). Da sich aber arbeitsrechtlich die Quasi-Verbeamtung der regulär Beschäftigten durchhielt, dehnte sich in dieser Zeit allein der Sektor der illegalen, tatsächlich prekären und staatlich angeleiteten Beschäftigung aus. Frankreich ist somit der Prototyp eines geteilten Arbeitsmarktes.

- Mit der endgültigen Abschaffung des Königtums im September 1792 wurde auch eine neue Zeitrechnung eingeführt, die unter anderem den Versuch machte, die Woche auf 10 Tage zu verlängern.

- Man spricht in Hinsicht auf die verbeamtete politische Klasse Frankreichs von „Enarchen“ bzw. „Enarchie“; das spielt auf die Elitehochschule ENA (Ecole nationale d’administration) an.

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.