Jüdische Identität dringend gesucht

Sieben Thesen zur deutschen „Beschneidungsdebatte“

Dass es sich beim Penis um ein ganz besonderes Ding handelt, weiß jeder kleine Junge, ganz gleich ob er beschnitten ist oder nicht. Er weiß es, weil es die Mädchen nicht haben, weil man vielleicht doch nicht so oft damit spielen soll, weil die Gerüchte über seine wundersame Funktion zu ihm dringen. Und er hat ganz früh die Erfahrung gemacht, dass es ihm Lust machen kann. Er ist aber nicht frei von Furcht. Die Angst, er könnte es verlieren, man könnte es ihm abschneiden, ist im Westen geringer geworden, seit Eltern oder Kindermädchen nicht mehr offen damit drohen. Auch ist das Onanierverbot dort scheinbar weitgehend gefallen und mit ihm die Drohung, dass wer es doch täte, sein Ding verlieren könne, es unbrauchbar werde oder der Körper vergiftet würde mit schlechten Säften. Mancher wird sich bei einigem Nachdenken an Alpträume erinnern, die den Verlust des Penis recht offen zum Gegenstand haben.

Lust und Kastrationsangst

In ihrem 1952 erschienenen Aufsatz The role of bodily illness in the mental life of children schrieb Anna Freud über die Erfahrungen männlicher Kinder im Zusammenhang mit bevorstehenden Operationen: „Wenn der Eingriff am Penis ausgeführt wird (soweit das nicht kurz nach der Geburt passiert), entstehen Kastrationsängste unabhängig vom Stand der libidinösen Entwicklung. In der phallischen Phase andererseits ist es so, dass egal an welchem Teil des Körpers eine Operation ausgeführt wird, dieser durch Verschiebung die Rolle des verletzten Genitals einnimmt. Die gegenwärtige Erfahrung der Operation verleiht den unterdrückten Phantasien ein Gefühl von Wahrheit und vervielfacht zugleich die mit ihnen verbundenen Ängste. Jenseits der bedrohlichen Situation in der äußerlichen Welt repräsentiert diese Zunahme von Angst eine innere Angst, der das Ich des Kindes ausgesetzt ist. Dort, wo die Abwehrkräfte, die zum fraglichen Zeitpunkt vorhanden sind, stark genug sind, diese Ängste zu bewältigen, ist alles gut. Wo sie überbeansprucht werden müssen, um die Erfahrung zu verarbeiten, reagiert das Kind auf die Operation mit neurotischen Ausbrüchen. Wo das Ich unfähig ist, mit der freigesetzten Angst umzugehen, gerät die Operation zum Trauma für das Kind.“ (1)

Anna Freud verweist also einerseits auf eine allgemein diffuse Kastrationsangst des männlichen Kindes in der genitalen Phase, die konkret dazu führt, in jeder bevorstehenden und selbstverständlich ängstigenden Operation eine Kastrationsdrohung zu sehen. Enger gefasst kommt sie zweitens zu einem Ergebnis, das so naheliegend ist, dass kein Teilnehmer an einer sogenannten Beschneidungsdebatte darauf kommen wollte: Die Penisbeschneidung als eine besondere Operation ruft notwendig und unabhängig vom Entwicklungsstand des Knaben Kastrationsängste hervor, außer dieser Eingriff wird am Säugling vollzogen. Damit ist eines der entscheidenden und offensichtlich gewollten Missverständnisse benannt: Zu unterscheiden wäre von Anfang gewesen zwischen der von jüdischen und auch von vielen christlich oder nicht religiös gebundenen Menschen an ihren männlichen Säuglingen vollzogenen Beschneidung und der Beschneidung von Knaben, die vier Jahre und älter sind. Im ersten Fall können keine Kastrationsängste entstehen, im zweiten entstehen sie notwendig. Was nicht heißt, dass Traumatisierungen sich einstellen müssen. Das ist auch beim vier- bis 13-jährigen Knaben von Bedingungen abhängig, die in seiner höchstpersönlichen Entwicklung genauso liegen wie in der gesellschaftlichen bzw. religiösen Vermittlung des Eingriffs.

Daher die erste These: Eine ganze Beschneidungdebatte lang ist geflissentlich verwischt worden, was auf der Hand liegt. Jedenfalls bezüglich möglicher Beeinträchtigungen in Form von Traumatisierungen wäre kein Wort über den jüdischen Brauch zu verlieren gewesen, sondern allein über den vor allem von Moslems praktizierten.

In der islamischen Welt, in der die oben genannten Drohungen und mit ihnen die Versprechungen aktiv bekräftigt werden, in der Männlichkeit noch ganz ungebrochen Herrschaft heißen soll, steht der Sexualakt weiterhin für die Unterwerfung der Partnerin oder des zu penetrierenden Partners. Der eine ist fürs Erdbeben zuständig, wie die Kopulation unter Türken häufig und gerade von Frauen anerkennend genannt wird, mit der oder dem anderen geschieht es. Die Aufnahme in die Männergesellschaft vollzieht sich durch die handfeste Kastrationsdrohung. Der mindestens vierjährige, zumeist noch ein paar Jahre ältere Knabe wird in den Kreis der siegreichen Stecher zu einem hohen Preis aufgenommen. An seinem Penis wird herum geschnitten, Blut fließt, die Schmerzen, auch die nach dem Abklingen der Lokalanästhesie, sind erheblich.

Weniger die im Umlauf befindlichen Behauptungen, ohne Vorhaut stünde er einem länger und man könne öfter als die Unbeschnittenen, verweisen auf Unheimliches. Unheimlich ist die Blutsbrüderschaft, die in dem Akt der im Grunde ja doch freiwilligen Selbst-Auslieferung des Knaben begründet liegt. Ein bisschen Flennen ist erlaubt, wer möchte aber wild heulen, sich winden oder gar zu entziehen versuchen? Die Kleinen wissen, das die Stunde der Männlichkeit zum ersten Mal dann schlägt, wenn man sie ihnen rituell zu nehmen sich anschickt. Sie wissen, dass der Weg zum Prinzen und Herrscher über die Selbstauslieferung an die Männerhorde verläuft, und wie die Vorhaut natürlich den ganzen Penis repräsentiert, steht dieser von Alters her für den Kopf, denn Beschneidung repräsentiert auch das im Ritual noch kenntliche Menschenopfer. Von den Schmerzen einmal abgesehen, die bei einem acht Tage alten Säugling und einem achtjährigen Knaben schon deshalb kaum vergleichbar sind, weil letzterer bereits Schmerzerfahrungen(2) gemacht, Angst vor Schmerzen kultiviert hat, trennt beide die ganze Welt des schon Wissens, des vorab Verarbeiten-Müssens des hochsymbolischen und überaus bedrohlichen Aktes, die den islamischen Knaben plagt.

Dieser Unterschied im Vollzug und damit auch in seinen Auswirkungen auf Kinder des nur seiner vorgeschichtlichen Herkunft nach gleichen Rituals tat während einer deutschen Debatte nichts zur Sache.

Diese Verwischungsstrategie zwischen fundamental unterschiedlichen Beschneidungspraktiken – und das ist die zweite These – bedient sich einer ganz eigenartigen Bagatellisierung eines schon beim z.B. sechsjährigen Knaben gar nicht so kleinen Körperteils. Es ginge lediglich um ein Stück Haut, sagt der Heribert Prantl, einen Unterschied zum Ohrlochstechen bei kleinen Mädchen gebe es nicht, sagen andere, es sei ja auch ärgerlich und gefährlich, wenn Eltern ganz kleinen Kindern das Skifahren angewöhnten, meint ein Jungle World-Schreiber.

Rebellion gegen das Gesetz der Alten

Wie wichtig die Vorhaut für das männliche Lustempfinden ist, mag offen bleiben, dass sie kein von der Natur vergessenes Rudiment ist, das auf Vorformen des Menschen verweist, dürfte evident sein. Die Vorhaut ist jedenfalls Bestandteil des männlichen Genitals, und sie steht unbestritten im Zusammenhang mit dessen Lustempfinden. Sie ist eine äußerst erogene Zone, rein physiologisch festzumachen an der erheblichen Ausstattung mit Nerven und dem ungewöhnlich hohen Ausmaß von Durchblutung. Sie nicht zu haben, bedeutet weniger Sensibilität des Genitals – ein Mangel, der nicht mit einem Mangel von Lustempfinden des entsprechenden Mannes zu verwechseln ist. Dass allerdings die Vorhautentfernung von Alters her gerade mit einer Minimierung oder besser noch der Zielführung des Lustempfindens auf den Akt der genitalen Penetration im Mannesalter begründet wurde, darf nicht unterschlagen werden.

Die Entfernung eines angeblich ganz nebensächlichen und vor allem überflüssigen Hautlappens diene der Hygiene, wurde eine Mehrheit der Debattenteilnehmer nicht müde zu behaupten, die sich damit mindestens so sehr zum Deppen gemacht haben wie ihre Gegner, die genauso wenig von Trieb, Lust und Verzicht, also der ganzen Welt der Sexualangst sprechen wollten. Obwohl Hygiene sehr viel mehr meint als die Praktiken der Körperpflege, soll mit der Körperpflege begonnen werden: Jede Menge scheußlicher Entzündungen und Geschwüre, aber auch die Übertragungen von Krankheiten auf den Sexualpartner sind dann möglich, gar wahrscheinlich, wenn Knaben und Männer ihr Genital nicht regelmäßig waschen. Die Vorhaut, so sie nicht regelmäßig zurückgezogen wird, um sie selbst und mit ihr den ganzen Penis zu reinigen, kann zu einer veritablen Infekttasche verkommen. Gibt es sie nicht, ist der gebotene Waschvorgang weniger intensiv. Dieser vereinfachte Waschvorgang hat in den Augen von Hygienikern den nicht zu unterschätzenden zweiten Vorteil, dass dann die Möglichkeit zur Selbststimulation weniger nahe liegend ist. Unbeeindruckt vom Vorhandensein von Wasser und Seife verkünden religiöse und säkulare Interessenvertreter, die Beschneidung diene der Vermeidung von allerlei Krankheiten. Dabei gibt es keine ärztliche Stimme, die nicht darauf verweisen würde, dass diese Krankheiten bei ausreichender Körperhygiene n i c h t auftreten würden. Als schlagender Beleg wird stets jenes WHO-Programm angeführt, das insbesondere für bestimmte afrikanische Länder ein Beschneidungsprogramm zur Eindämmung von Krankheiten, gerade auch von Aids, vorhält. Einmal abgesehen davon, dass damit den dort völlig unzureichenden hygienischen Standards in Sachen Körperpflege begegnet werden soll, gibt es doch zu denken, dass bezüglich „der“ Afrikaner recht merkwürdige Vorstellungen schon seit über hundert Jahren mitspielen. Während man heute die mangelnde Körper-, hier Penispflege gar nicht allein auf den Mangel an entsprechenden Möglichkeiten zurückführen kann, wäre auch zu berücksichtigen, dass in bestimmten Gebieten dieser Welt ein besonders rohes Verhältnis zur eigenen Männlichkeit eine merkwürdige Mischung aus enthemmter Vergewaltigungsbereitschaft und gleichzeitiger Hemmung im Umgang mit dem eigenen Glied zeitigt. Den Verheerungen, die die in Teilen Afrikas heute noch weit verbreiteten Bräuche aus der sogenannten eigenen Kultur, also die der naturreligiös geprägten autochthonen Stammesgesellschaften, ergänzt um die Folgen islamischer Unterwerfung und Versklavung sowie christlicher Hygienezwänge, erzeugen neue Verheerungen, die im schrankenlosen Urwald der nachkolonialen Selbstbestimmung eskalieren, weiß eine Weltgesundheitsorganisation verstärkt um einige Public-Relation-Rockstars nur noch mit den Mitteln der Seuchenprävention beizukommen: Sie bietet ausgerechnet dort allein das Präservativ und die Beschneidung feil, wo es um die Etablierung gesellschaftlicher Verhältnisse ginge, in denen das als sexuelle Gewalt zelebrierte Sexualtabu aufzubrechen wäre. Das verweist auf das Weiterwirken eines scheinbar längst vergangenen Umgangs mit den Wilden.

Der Freud-Schüler Theodor Reik schrieb in seiner 1915 erschienenen Studie: Pubertätsriten der Wilden. Über einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker: „Als eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen unter den Völkerforschern, die sich nicht der landläufigen Ansicht über den Zweck der Beschneidung [wonach diese angeblich die Zeugungsfähigkeit des jungen Mannes steigern solle] anschlossen, sei Strehlow erwähnt. Dieser Missionar macht geltend, dass durch die schmerzhafte Operation ‚die an keinen Gehorsam gewöhnten Jungen unter die Autorität der Alten gebracht werden; sie sollen den Alten gehorchen […] Nach dieser Seite hin hat die Beschneidung, so grausam sie an und für sich ist, auf ungebundene, an keine Ordnung gewöhnte Naturvölker jedenfalls einen heilsamen Einfluss, da sie der Ausgelassenheit und Unbotmäßigkeit der in ihre Flegeljahre eintretenden Jugend steuert und ihnen die Autorität der Alten, deren Willen jetzt maßgebend für sie ist, zum Bewusstsein bringt […] Durch die Beschneidung soll den geschlechtlichen Ausschweifungen der erwachsenen Jugend ein Damm gesetzt werden. Die Operation wird ja gerade zu einer Zeit ausgeführt, in der bei den betreffenden Jungen der Geschlechtstrieb erwacht, der natürlich bei diesen Naturvölkern in einem stärkeren Maße auftritt.’“ (3)

Rühmlich an Carl Strehlow ist nach Reik keineswegs, dass er den die Beschneidung leitenden, aber von ihnen verdrängten Moralvorstellungen dieser sogenannten Wilden (4) beipflichtet, sondern dass er deren wahren und durchaus repressiven Sinn gegen die bei diesen Praktikern vorherrschende Begründung, die Beschneidung diene der Erhöhung der Manneskraft, ausdrücklich hervorhebt. Reik weiter: „Man darf wohl sein Erstaunen darüber äußern, dass keiner der zahlreichen Anthropologen, Völkerpsychologen und Religionsforscher, welche sich mit dem Problem der Beschneidung beschäftigt haben, den feindseligen Charakter dieser Operation erkannt hat […] Die meisten Forscher schließen sich sogar der von den Wilden selbst gegebenen Hypothese [siehe oben] an. Diese Art der intellektuellen Blindheit lässt sich psychologisch erklären, wenn man bedenkt, dass ähnliche psychische Hindernisse wie die, welche dem Bewusstsein der Primitiven die wirkliche Motivierung der Beschneidung fernhalten, auch in den Gelehrten wirksam sind.“

Reik sprach also längst von „uns“ Neurotikern, als er in seiner Studie mit allerlei Wilden aufwartete und „uns“ meint nicht nur den Status Quo von 1915 und auch nicht den hundert Jahre später. Er bezieht ein, was Menschheitsgeschichte auch jenseits der Schriftreligionen durchzog und seine Spuren allzu deutlich zurückgelassen hat. Wofür das den Schrecken in engen Grenzen haltende jüdische Ritual am Säugling steht, ist dem Ursprung nach das Gleiche wie die handfeste Anbindung der Jungen an die Gesetze, sprich die Herrschaft der Väter bei den sogenannten Wilden Australiens, von denen Strehlow handelt. Man darf nämlich den Wilden nicht absprechen, dass auch ihr brutaler Brauch einer womöglich noch brutaleren Enthemmung steuernd entgegentritt. Das Reich der unreglementierten Triebauslebung ist keines des Friedens. Im Ausleben ohne Regel, in der Triebabfuhr ohne Sublimierung, kommt keine Kritik der Herrschaft der Väter zum Ausdruck, sondern die Opposition gegen jede Form von Gesellschaft. Die Adoleszierenden kennen als Ziel nur sich und werden es ohne Rücksicht durchzusetzen versuchen. In der sogenannten Orgie liegt im Keim die unbarmherzige Aufrichtung des Horden- oder gar Herdenprinzips begründet, das bei Todesdrohung den größeren Teil der Männchen von der sexuellen Betätigung ganz oder weitgehend ausschließt. Das in der Orgie vermutete und genauso herbeihalluzinierte wie rigoros verfolgte Ausleben des Triebs in nicht zuletzt als pervers gebrandmarkten Praktiken wird auch im Beschneidungsritual nicht sublimierten Zuschnitts eingedämmt. Dennoch schwingt in der Befassung mit der Orgie immer auch eine Sehnsucht nach dem mit, was die Naturvölker uns Gebändigten angeblich voraus hätten, eine Sehnsucht, die umso unbarmherziger am Körper bestraft werden soll.

Die dritte These lautet daher: Die Verfechter des Hygienearguments für die Beschneidung wollen einen alten, brutalen Brauch wieder aufrichten. An die Stelle des Gesetzes der Alten tritt ein scheinbar ganz neues, das widerspruchfreier und erinnerungsärmer allein der repressiven Triebregulierung dient.

Sexualhygiene und Ästhetik

Über die von Reik angesprochenen psychischen Hindernisse, die auch bei Gelehrten wirksam seien, hat in einem medizinischen Fachblatt in den USA ein Athol A.W. Johnson 1860 folgendes vermerkt: „In Fällen von Masturbation müssen wir, wie ich glaube, die Angewohnheit brechen, indem wir die betreffenden Körperteile in einen solchen Zustand bringen, dass es zu viel Mühe macht, mit der Praktik fortzufahren. Zu diesem Zweck, falls die Vorhaut lang ist, können wir den Patienten beschneiden mit gegenwärtigem und wahrscheinlich auch zukünftigem Vorteil. Auch sollte die Operation nicht unter Chloroform vorgenommen werden, so dass der erlittene Schmerz mit der Angewohnheit, die wir auszurotten wünschen, in Verbindung gebracht werden kann.“ (5)

Unbestritten ist dieses krasse Beispiel in letzter Zeit überstrapaziert worden und taucht regelmäßig in allen auch fragwürdigen Veröffentlichungen zum Thema Beschneidung auf. In Deutschland sind das die der Giordano-Bruno-Stiftung, ein Verbund von Atheisten ordinärsten Zuschnitts. Allerdings findet man im späten 19. Jahrhundert eine Flut von Vorschlägen ähnlicher Art, auch wenn nicht immer gleich der Vorsatz der präventiven Bestrafung durch das Betäubungsverbot leitend ist. Im zunächst religiös, später hygienisch begründeten Beschneidungsgebot schwingt der Vorsatz mit, „die Ausgelassenheit und Unbotmäßigkeit der in ihre Flegeljahre eintretenden Jugend zu steuern und ihnen die Autorität der Alten, deren Willen jetzt maßgebend für sie ist, zum Bewusstsein zu bringen“, wie sich der von Reik zitierte Missionar Strehlow ausdrückt. Während dieser durchaus auch sie leitende Gedanke bei den Juden von Anfang an in höchstem Maße sublimiert auftritt, also ausdrücklich auf die Zufügung von dem Kind bewusst werdenden Schmerzen verzichtet, haben neben allerlei ihren Naturreligionen verhafteten Völkern die moslemische Welt und lange Zeit eben auch christlich geprägte Rationalisten und Agnostiker am durch Drohung mit der Kastration und dem durch den zugefügten Schmerz eingebrannten Unterwerfungsritual festgehalten bzw. halten noch daran fest. Im Lauf des 20. Jahrhunderts sind sie immer weiter vom ursprünglich handlungsleitenden Masturbationsverbot abgekommen. Scheinbar im Gegenteil argumentieren sie mit der der Hygiene so nahen Ästhetik und verfallen ganz offen auf das, was der deutsche Missionar an der Argumentation seiner Wilden nicht gelten lassen wollte: Den Beschnittenen stünde er länger. Eine Studie aus den USA unter 269 Müttern (darunter 0,7 Prozent jüdische, 67 Prozent christliche und 29 Prozent nicht-religiöse), die ihre Söhne – natürlich unter Lokalanästhesie – gleich nach der Geburt beschneiden ließen, ergab, dass sie das beschnittene männliche Glied attraktiver fänden als das unbeschnittene. Sie gaben an, es sei sauberer, rieche angenehmer und sei natürlicher. (6) Eine in einem amerikanischen College unter Studentinnen vorgenommene Studie, während der den Probantinnen Photos von unbeschnittenen und beschnittenen Penissen vorgelegt wurden, ergab ebenfalls eine eindeutige Präferenz für das beschnittene Glied.

Da im erigierten Zustand der Unterschied kaum auszumachen ist, reden sie offenbar vom nicht erigierten Penis. Die ganz oder weitgehend verdeckte Eichel, die lappige, unnütz wirkende Vorhaut, kann den Eindruck des nicht ausgebildeten, nur eingeschränkt Tauglichen, vielleicht infantil Verkümmerten aufkommen lassen. Dieser Penis ist jedenfalls aktuell nicht einsatzbereit. Möglicherweise spielt eine weitere Rolle die wissenschaftlich nicht ganz unumstrittene These, dass der beschnittene Penis wegen des Fehlens seiner so hochsensiblen Vorhaut beim Geschlechtsakt später als der unbeschnittene ejakuliert. Unabhängig davon, ob das stimmt, verbirgt sich dahinter eine recht sportliche Einstellung zum Sexualakt, wonach sich der Genuss offenbar am scheinbar allzeit bereiten Genital bemisst.

Um auf Strehlow, den Missionar und seine keineswegs nur auf die Wilden bezogenen Ängste zurückzukommen: Hier ist nicht die Sehnsucht nach einem scheinbaren Naturzustand leitend, als die Knaben und Mädchen unbotsam waren und der unterwerfenden Zudringlichkeit durch die Altvorderen sich nicht zuletzt auch in sogenannter ungezügelt ausgelebter Sexualitität entgegenstemmten. Was die Alten und ihr Gesetz einmal waren, ist heute internalisiertes und deshalb als Natur vorgestelltes Leistungsprinzip und soll es auch bleiben. Sexualhygiene versucht ein Sexualleben herbeizuzwingen, das gar nicht mehr so sehr der Fortpflanzung, sondern vor allem einem Zustand der Zufriedenheit verpflichtet ist, der nach dem Orgasmus die wohlverdiente Ruhe und Entspannung verspricht, was erfrischenden Schlaf ohne Zuhilfenahme von Barbituraten, Alkohol oder Cannabis zur Folge habe und so in Arbeit und Beziehung leistungsfähige Menschen produziert. Das kleine aber durch die Beschneidung nun mal doch gesetzte Masturbationshindernis als Ausdruck des Widerstandes der Hygieniker gegen beziehungsfeindliche, ja, von der Gemeinschaft sich ausschließende Eigenbrödlerei, diese moderne Ausformung des Masturbationsverbotes dürfte das seine zu solchen Haltungen beitragen.

War das antisemitisch?

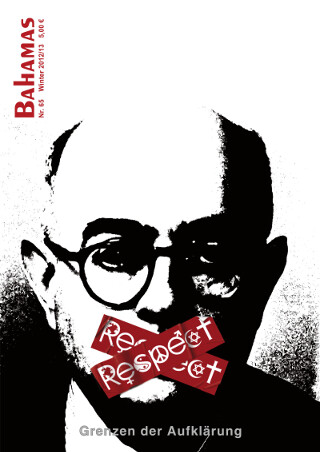

Von der Frankfurter Rundschau bis zum popeligsten Israel-Soli-Chatroom, vom Deutschlandfunk bis zum Zentralrat der Juden, quer durch Parteien, Kirchen, Institutionen wurde über Monate hinweg nahegelegt, alle Kritiker der Beschneidung bedienten sich offen oder unausgesprochen antisemitischer Stereotype. In der stets israelkritischen Berliner Zeitung vom 26.9.2012 klang das durchaus stellvertretend für die Mehrheit der veröffentlichten Meinung in Deutschland in den Worten von Christian Bommarius so: „Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit der Zerschlagung der Nazi-Diktatur haben die Deutschen keine erbärmlichere, zynischere und verrücktere Debatte geführt als in diesem Sommer über die Kriminalisierung der Beschneidung. Als hätte es den Holocaust, als hätte es den zwölfjährigen Hass- und Blutrausch der Nazis gegen die ,Beschnittenen‘, gegen das ,Weltjudentum‘ nie gegeben, forderte die Mehrheit der plötzlich vom Mitleid mit männlichen jüdischen Säuglingen erfassten Nation im Namen des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit und der religiösen Selbstbestimmung die Bestrafung des ,blutigen archaischen Rituals‘. Der Hinweis der jüdischen Gemeinde, die ,Brit Mila‘ sei nicht nur eine jahrtausendealte Tradition, sondern konstitutiv für die religiöse Identität, ein Verbot würde diesmal zwar nicht die Juden, aber das Judentum in Deutschland auslöschen, wurde als Ausdruck religiös verblendeter Sonderlinge abgetan, die unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit dem Regime des Grundgesetzes entkommen wollten.“

Die vierte These lautet: Die deutsche Debatte über die Beschneidung war nicht antisemitisch (7), auch wenn Leute, deren fanatisch vorgetragener Atheismus sie nur allzu leicht ins antisemitische Fahrwasser leiten kann, daran beteiligt waren. Sie ist vielmehr einer Sehnsucht nach einem neuen Bund verpflichtet, der hinter den der Juden weit zurückfällt, gerade weil besinnungslose Beschneidungsbefürwortung verschweigt, dass die jüdische Religion, nähme man sie ernst, auf dogmatische Verweise auf den alten Ritus leicht verzichten könnte. Die Antisemitismusunterstellungen an alle Beschneidungskritiker sind der autoritäre Aufschrei nach Bestandsschutz für jede identitäre Gemeinschaft, zu denen dann die jüdische auch gehören soll.

Wo der Journalist der Berliner Zeitung „die Beschnittenen“ mit dem „Weltjudentum“ in einen Topf wirft, wird andernorts ein Kirchenfresko aus dem 17. Jahrhundert, die Beschneidung Christi darstellend, zum Beleg für einen Zusammenhang von Antisemitismus und Feindschaft gegen Beschneidung abgedruckt. Zumeist reichte, was Michael Schilling in Konkret 10/2012 anmerkte, „die Deutschen (hätten) das Recht, Juden der Gebräuche ihrer Gemeinschaft wegen zu verfolgen, durch ihr tausendjähriges Reich verwirkt, jedenfalls für einige Zeit, sagen wir: auf tausend Jahre“. Dabei haben die Deutschen während ihres tausendjährigen Reichs die Juden gerade nicht wegen der Gebräuche ihrer Gemeinschaft verfolgt. Verfolgt und ermordet wurden die Juden wegen ihnen unterstellter Gebräuche wie der Verwendung von Christenblut zum Matze-Backen oder ganz allgemein wegen volksschädlicher Gewinnsucht. Das Programm des älteren, christlich geprägten und neueren, sozusagen säkularen Antisemitismus beinhaltet nicht, Juden wegen des Beschneidungsrituals auszugrenzen oder zu diffamieren. Immer stand dem Vorwurf, ein Beschnittener zu sein, der nicht minder abfällige Vorwurf, ein Unbeschnittener zu sein, entgegen. Keine Gesetzgebung hat in den letzten Jahrhunderten, genauer in den letzten 1.700 Jahren die Beschneidung verboten. Während die christliche Malerei bis ins 17. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Leidensweg Christi häufig mit schimpflichsten Darstellungen der Juden in den ihnen oktroyierten lächerlichen Gewändern und Kopfbedeckungen des Gettos, ergänzt um fratzenhafte Gesichter, aufwartete, ist auf den zeitgleichen Darstellungen der Beschneidung Christi das Jesuskind stets umgeben von seiner Mutter und einigen würdigen Erzvätern, an deren Darstellung nichts Verächtlichmachendes zu erkennen ist, zu sehen. Mehr noch: Christi hochheilige Vorhaut ist in dutzenden von Reliquienschreinen zu bewundern – und ganz gewiss nicht als Zeugnis seines ersten Martyriums. Das Christentum hat die Unterscheidung zum Judentum in der Beschneidungsfrage nie zum Dogma erhoben. Der Apostel Paulus empfiehlt noch nicht einmal, darauf zu verzichten, sondern erklärt die ganze Frage ausdrücklich für irrelevant. Der Verzicht auf die Beschneidung hat sich im Christentum ganz undramatisch durchgesetzt, ohne dass alle christlichen Gemeinschaften sich daran gehalten hätten. Ausschreitungen gegen Juden waren in den ersten Jahrhunderten der neuen Zeitrechnung zugleich Ausschreitungen gegen die damals noch durchwegs beschnittenen Christen, und es waren die vorchristlichen Römer, die Beschneidungsverbote aussprachen.

Die modernen Antisemiten kannten und kennen die angeblich segensreichen Wirkungen der säkular begründeten Beschneidung längst. Sie mussten sie nicht annehmen, aber sie haben sie auch nie ausdrücklich verworfen. Sie stehen im Bann zweier Vorurteile: Zum einen erscheint ihnen in alter Tradition der Jude als Beschnittener kaum als ein richtiger Mann. Zum anderen taucht der Jude in ihren Phantasien als unüberwindlicher Triebtäter auf, der immer kann und dem keine sich zu entziehen weiß. Dieses Dilemma des Antisemiten kann ein Beschneidungsverbot oder einfach nur das sich Abreagieren an der fehlenden Vorhaut nicht lösen.

Recht und Vernunft

Obwohl monatelang aufgeregt diskutiert wurde, ist keine Forderung nach einem Verbot der Beschneidungspraxis in beiden Ausprägungen, also der Säuglings- und der Knabenbeschneidung, erhoben worden. Mehr als eine Warnung vor vorschneller, die Beschneidung ausdrücklich durchs elterliche Sorgerecht legitimierender Gesetzgebung ist nicht ausgesprochen worden. Und noch diese vorwiegend von Mediziner- und Juristenseite vorgebrachten Warnungen repräsentieren lediglich eine Minderheit in der veröffentlichten Meinung. Seltsam kommt es einem da schon vor, wenn vor einer „Vernunftdiktatur von Staat und Medizin mit den Mitteln des Strafrechts“ gewarnt wird, wie es Oliver Tolmein stellvertretend in Konkret 8/2012 tat. (8)

Die fünfte These: In der Beschneidungsdebatte taucht als letztes Relikt alter linker Staatsfeindlichkeit ausgerechnet die Ranküne gegen den Rechtsstaat zugunsten der Feier vernünftiger und selbstbewusster Einzelner auf und damit ein Ressentiment, das sich für die Wiederaufrichtung der autonomen Horde gegen die bürgerliche Gesellschaft ausspricht.

Tolmein stützt seine Behauptung im wesentlichen historisch, indem er auf die Geschichte der Euthanasie im Nationalsozialismus verweist, um von dort aus in Analogieschlüssen drei gesetzlich bzw. durch die Rechtssprechung legitimierte Praktiken in der Bundesrepublik Deutschland anzuprangern und so ein Fortwirken des Nationalsozialismus nahezulegen. Da ist zum einen die durch die Früherkennung möglich gewordene Wahrscheinlichkeitsdiagnose von Behinderungen des Embryos und die danach erleichterte Abtreibungsmöglichkeit des wahrscheinlich behinderten Fötus. Da ist zweitens die legale operative Festlegung auf ein Geschlecht beim sogenannten Hermaphroditen im frühkindlichen Alter und drittens die Möglichkeit der Sterilisierung nicht willensfähiger behinderter Menschen. Fragwürdige Entscheidungen sind das gewiss, aber die drohende Vernunftdiktatur vermögen sie nicht zu bestätigen. Und zwar einfach deshalb nicht, weil jeweils Gründe gegeben sind, die keineswegs allein dem unterstellten staatlichen Zweck folgen, Abweichungen abzuschaffen, um den stromlinienförmigen, allseits verwertbaren Untertanen zu schaffen. Eltern sehen sich möglicherweise außerstande, ein behindertes Kind groß zu ziehen, zum Beispiel weil sie schon eines haben. Ob die Ausstattung eines Menschen mit deutlich ausgebildeten Merkmalen beider Geschlechter seinem Liebesleben förderlich ist, kann man immerhin bestreiten. Und der Zweifel daran, dass eine Frau mit Down-Syndrom als Mutter bestehen wird, ist nicht mit einer generellen Diskriminierung von Menschen mit Down-Syndrom gleichzusetzen. Alle drei Eingriffsmöglichkeiten stehen genauso wenig im Zusammenhang mit dem Strafrecht wie die Euthanasie unter den Nationalsozialisten. Es gab damals kein Gesetz, das die Nichtauslieferung eines behinderten Angehörigen an die Vernichtungsagenturen unter Strafe stellte, und schon gar nicht ist es heute strafbar, ein wahrscheinlich behindertes Kind auszutragen, eine Geschlechterfestlegung nicht ausführen zu lassen oder Behinderte nicht sterilisieren zu lassen. Eine Vernunftdiktatur mit den Mitteln des Strafrechts hat es also nie gegeben, und intendiert ist sie ebenso wenig. Was Tolmein und andere mit der Vernunftdiktatur von Staat und Medizin wirklich meinen, steht im Zusammenhang mit berechtigten Zweifeln an der Sinnhaftigkeit von Einmischungen des Staates ins elterliche Sorgerecht. Ein Rekurs auf den Nationalsozialismus ist zur Schärfung gar nicht verkehrt. Dort war der eigentlich extralegale Druck, den Behörden und Mediziner auf die Vormünder von Behinderten ausübten derart, dass sehr viele nicht wagten, weiterhin zu widersprechen.

Unabhängig davon, dass der vorübergehende oder andauernde Entzug des Sorgerechts heutzutage fast immer in Fällen stattfindet, in denen die Verwahrlosung von Kindern bereits weit fortgeschritten ist, und der staatliche Zugriff um des Kindeswohls willen einfach stattfinden muss, steht hinter der Betonung des Elternrechts gegen unzulässige Einmischung eine Vorstellung vom mündigen Bürger in seiner Ausprägung als Mutter oder Vater, die noch nicht einmal von den eifrigen Warnern mehr geteilt wird. In der Aufklärung des 18. Jahrhunderts sollte die Gesellschaft eine Versammlung vernunftbegabter Bürger sein, die sich zur Regelung von Belangen, die der Einzelne nicht allein bewältigen kann, zusammenfindet. Das meinte die Verbrechensahndung genauso wie den Straßenbau oder die Schlichtung von Streitigkeiten, wenn die beteiligten Parteien sich nicht einigen können. Zur Erledigung solcher Fragen bedurfte es der Etablierung des Gewaltmonopols. Einen Widerspruch zwischen staatlichem Handeln und dem Willen des einzelnen Bürgers glaubte man bei gehöriger Wachsamkeit durch die Versammlung der Bürger ausschließen zu können. Die handlungsleitende Vernunft sollte objektiv bestimmbar der Freiheit des Einzelnen und seines Eigentums verpflichtet sein. Diese Vernunft ruhte auf dem den Einzelnen unterstellten Willen auf, zur dauernd verbesserten Einrichtung seiner und der öffentlichen Verhältnisse beizutragen – hin zu einem Glückszustand, in dem weder blindes Vorurteil noch die Verhaftung an vorbürgerliche Gemeinschaften den einzelnen beengen würde. Insofern war die Erziehung der Kinder allein dem Elternrecht anheim gegeben, weil ein Widerspruch zwischen deren Fürsorge und den allgemeinen, vernünftigen und nicht zuletzt auch vom Staat repräsentierten Vorstellungen von richtig und falsch gar nicht denkbar war.

In der Beschneidungsdiskussion wird dem Staat vorgeworfen, dass er tut, was der Einzelne schon nicht mehr will. Gerade weil der bürgerliche Staat – und das ist er besonders bezüglich der Justiz auch in Deutschland – weiterhin nicht stiften kann, was von ihm durchaus erwartet wird: einen Bund, der Sinn und Geborgenheit jenseits der kalkulatorischen Vernunft verbrieft, gebärdet sich der Hass gegen angeblich totalitäre staatliche Zugriffe ins elterliche Sorgerecht als der Aufschrei mündiger Bürger. Dabei ist in Wirklichkeit die Stärkung der Rechte des freiwillig unmündigen Bürgers gemeint, wenn als Höhepunkt elterlicher Selbstbestimmung ausgerechnet das bedingungslose Verhaftetsein in einem vor- bzw. gegenstaatlich sich gerierenden moralischen Kollektiv benannt wird. Mit den krampfhaften Verbeugungen vor einer durchs Kollektiv erst gegen den Staat in Stellung gebrachten Selbstbestimmung soll diskreditiert werden, was der Rechtsstaat an Grenzziehungen gegen Elternwillkür vorzunehmen sich bemüht. Damit ist jener Rest vom mündigen Bürger abgeschafft, der an seinem Kind nicht vornehmen will, was der Vernunft, die hier für das Kindswohl steht, widerspricht. Wo vor staatlicher Willkür in der Form der terroristischen Erziehungsdiktatur im Fall der Beschneidungsdebatte ohne triftigen Grund gewarnt wird, wird längst der großen und unterhinterfragbaren Willkür das Wort geredet. Jener Willkür, deren Fürsprecher sich kraft eigener Würde der Diskussion entziehen, da Kritik gegen das große interkulturelle Respektgebot verstoße. Wo sich der vernünftige Bürger im Staatsbürger verloren hat und jenseits des Staatszwecks seine eigenen Angelegenheiten nicht mehr denken kann, tritt gegen den Staat die immer schon vorhandene Spukfigur des allmächtigen Bürgers auf, die ihre Beschränktheit und Hilflosigkeit in die einfache Setzung fasst: so wie ich es mir denke, oder wie ich es empfinde, so sei es. Da den entsprechenden Gestalten in der Regel nichts einfällt außer dem Hass auf die von ihnen an den Staat längst abgetretene Vernunft, die als kalkulatorische Restvernunft gerade in der Rechtswissenschaft und Judikative teilweise noch vorhanden ist, sucht der individuelle Wahn Rückhalt im voraussetzungslosen moralischen Kollektiv.

Traditionelle und nichtjüdische Juden

Die sechste These: Die jüdische Religion und darüber hinaus alles, was die Geschichte des Judentums von der Pöbelherrschaft unterscheidet, verschwindet projüdisch gewendet in einer Feier der ethnischen Identität.

Als Steilvorlage für autoritäre Kapriolen taugen die jüdische Religion, die jüdischen Gemeinschaften in der Geschichte der Diaspora und der jüdische Staat mit seinen Bürgern allesamt nicht. Die jüdische Religion ist allzu sehr eine des Zweifels und der beständigen Selbstüberprüfung mit den Mitteln der Logik und des Arguments. Ihre Diesseitigkeit ist angesichts der in ihr wirkenden Erlösungshoffnung verblüffend. Ihre Rituale sind mit denen säkularer, gesetzesgebundener Staatlichkeit erstaunlich kompatibel, ohne dass sich jüdische Religion als Mitvollstrecker der Staatsraison geriert hätte wie in der christlichen Welt vor allem der Protestantismus.

In der Diaspora wurden die Gesetze von Religion und Tradition durch die Selbstverwaltungsorgane des Gettos, der ausgegrenzten Gemeinde oder des Schtetls häufig dogmatisch und rigoros gegen Zweifler in Anwendung gebracht. Die Zweifler wussten gegen die blinde Autorität gerade die Thora und ihre Auslegung in Anschlag zu bringen, um letztlich auch ihr sich zu entziehen. Neben den traditionellen Juden hat sich mit Einsetzen der Judenemanzipation in den Niederlanden, später in ganz Westeuropa und beginnend mit dem ausgehenden 19. Jahhrundert auch in Osteuropa ein Menschenschlag herausgebildet, den Isaak Deutscher treffend als die nicht-jüdischen Juden bezeichnete. Und doch legen heute die Gleichen, die Dissidenten wie Baruch Spinoza, Sigmund Freud und Rosa Luxemburg stolz dem jüdischen Volk zuschlagen, die Kritik an Gebräuchen, die diese drei energisch abgelehnt haben, als Vernichtungsdrohung aus. Die jüdische Emanzipation vom Judentum ist mit dem Holocaust deswegen an ein Ende gekommen, weil die Definitionsmacht der Mörder darüber, wer ein Jude sei, Menschen zusammengezwungen hat, von denen viele nur noch biographisch einen Bezug zum Judentum hatten. Alle Kompromisse zwischen „traditionellen“ und nicht-jüdischen Juden, die angesichts der Ahnung von der Wiederholbarkeit des Holocausts gefunden werden mussten, führten zur Etablierung einer Nation, die eine hochpragmatische Gesellschaft hervorgebracht hat, in der Tradition und Emanzipation koexistieren, ohne dass jene, die dogmatisch eine religiös begründete jüdische Identität erzwingen wollen, sich durchsetzen können. Was einen Juden ausmache, darüber gibt es unter Juden bekanntlich keinen Konsens, noch nicht einmal die Bestimmung des Oberrabinats, wer ein Jude genealogisch sei und wer vor diesem Hintergrund Bürger Israels sein dürfe, trägt. Sie wird vielmehr unterlaufen durch die Setzung, dass wer als Jude verfolgt werde, gleich wie er sich selbst definiere, ein Bürgerrecht hätte. Der israelische Pragmatismus bewährt sich natürlich auch in der Frage des seit einigen Monaten in Deutschland herumposaunten Dogmas, nur ein beschnittener Knabe oder Mann könne als Jude gelten. In Israel ist das keine große Diskussion wert. Zwar gilt der Verweis auf den Beschneidungsritus auch bei gar nicht religiösen Männern weitgehend als Zeugnis des eigenen Judeseins. Zugleich gibt es eine unbekannte Zahl von Israelis, die von ihren Eltern nicht beschnitten wurden, ohne dass sie davon ein Aufhebens machen würden und ohne dass sie etwa beim Militär unter der Mannschaftsdusche gemobbt werden würden, wie zum Beispiel christliche Militärpflichtige in der Türkei. Andere Gemeinschaften tun sehr wohl das, was deutsche Verteidiger eines schrankenlosen Elternrechts sich wünschen: Sie präsentieren sich als eine Gemeinschaft mit unhinterfragbaren Rechten, die stumpf auf der Behauptung gründen, dass sie eben eine Gemeinschaft seien, und erklären mehr oderweniger verschmitzt, dass sie im Zweifel gegen den säkularen Staat aufstehen würden. Das sind ganz praktisch die in Deutschland gar nicht so geliebten bekennenden Moslems, mindestens in Gestalt ihrer Sprecher. Sie erfahren deshalb den eingeforderten Respekt, weil sie eine teils wirkliche teils gewähnte Kulisse der Drohung mit dem Guerillakrieg aufbauen. Das gelingt ihnen durch die vorwiegend nach innen autoritär behauptete kollektive Identität entlang religiös geprägter Zwänge in Verbindung mit einem darüber hinaus weisenden Willen zur dauenden Arrondierung des rechtsfreien Raumes in der Diaspora und weltweit. Der evangelische Landesbischof Johannes Friedrich hat diesen Ruf vernommen und bekräftigt, als er scheinbar den deutschen jüdischen Gemeinden an die Seite springend verlautbarte: „Es gehört doch auch dazu, die Unversehrtheit der Psyche eines Kindes zu bedenken. Es kann viel verletzender sein, wenn ein Kind das Gefühl hat, dass es zu einer religiösen Gruppe nicht dazu gehört.“ (9)

Vorhang auf für Judith Butler

Dieser Hintergrund macht den Definitionsmachtanspruch des Zentralrats der Juden in Deutschland, die „Brit Mila“ sei eine jahrtausendealte Tradition und schon deshalb konstitutiv für die Identität aller Juden, so unangenehm. Die Behauptung, die Beschneidung sollte verboten und Juden damit quasi ausgetrieben werden, offenbart im Wesentlichen die schrumpfende Nachgefragtheit der jüdischen Gemeinden und Verbände. Die Mehrheit der Juden in Deutschland und anderswo tut, was in nachreligiösen Zeiten überall der Fall ist: Sie definiert sich ganz privat selbst oder lässt es gleich sein. Eine verbindliche kulturelle Identität scheint nicht nachgefragt zu sein. Warum also sollte man den Alarmrufen von Frau Knobloch und Herrn Graumann so viel Bedeutung beimessen, wie es die Feinde Israels von der linksliberalen Kampfpresse gerade tun? Man kann doch nicht ernsthaft mittun bei der positiven Beantwortung der von Verbandspolitikern gestellten und schon gleich mitbeantworteten Frage, was ein Jude sei. Es sollte sich verbieten, überhaupt einer Anzahl von Leuten gemeinsame Eigenschaften, Kultur, Tradition und damit Wesenheit zuzuschreiben. Und das nicht nur weil es objektiv nicht möglich ist, wollte man nicht zu rassischen Definitionen Zuflucht nehmen, die dann natürlich genauso wenig funktionieren – aber zu fürchterlichstem Vollzug führen können.

Man kann davon unabhängig längst sehen, was das Gerede über jüdische Identität schon auf den Weg gebracht hat. Bezeichnenderweise kam es mitten in einer Beschneidungsdebatte zu einem erfrischend tabufreien Gespräch zwischen Micha Brumlik und Judith Butler am 12.9.2012 in Berlin. Das Jüdische Museum und das ICI Kulturlabor Berlin, die zu dem Gespräch eingeladen hatten, präsentierten die Adorno-Preisträgerin als eine Gesamtjüdin auf der Höhe des Diskurses: „Judith Butler, die mit ihrer ,theory of performative gender‘ gegen erzwungene sexuelle Orientierungen, Rassismus und für eine universalistische Ethik eintritt, stellt sich als Frau, Jüdin und Intellektuelle gegen die Verengung des Judentums auf einen nationalstaatlich verstandenen Zionismus. Die radikale Pazifistin sieht sich zugleich Bewegungen verpflichtet, die mit friedlichen, aber aufsehenerregenden Strategien an einer politischen Lösung arbeiten, die eine Grundlage für das gleichberechtigte Zusammenleben aller Völker in der Region, der Israelis wie der Palästinenser schafft.“

Brumlik und Butler präsentierten unterstützt von ihren Gastgebern ein Zerrbild des „nichtjüdischen Juden“ und überboten sich mit wahlweise identitären und scheinbar kritischen Volten gegen Israel. Beide attestierten sich gegenseitig, Jude zu sein, es damit furchtbar ernst zu meinen und sich dieser Identität gemäß mit allen Autoritäten anzulegen. Als solche tauchte dann recht einvernehmlich das zionistische Staatsgebilde auf, das Frau Butler mit seinen Todfeinden bekämpft und an dessen Bewohnern Herr Brumlik jene am sympathischsten findet, die wie Frau Butler seinen Untergang herbei wünschen, Mosche Zuckermann zum Beispiel. (10) Und beide bedienten wahlweise den praktizierten Antizionismus oder ließen den in Israel vergessenen Kultur-Zionismus, für den in Deutschland natürlich Martin Buber stehen muss, hochleben. Die antiisraelischen Argumentationsfiguren gleichen sich: Die Antizionisten wissen schon, dass der Feind alle Juden sind, minus – solange man sie noch braucht – jene, die gegen Israel kämpfen. Die nostalgischen Kultur-Zionisten wissen, dass brutale Machtpolitik das vergeistigte, auf Vervollkommnung und Versöhnung ausgehende „echte“ Israel ihrer Träume für immer zugrunde gerichtet hat. Die jüdischen Verbände in Deutschland haben ins gleiche Horn gestoßen, als sie zum Auftakt einer Beschneidungsdebatte das Judentum zur unhinterfragbaren Gemeinschaft erklärten, die natürlich nur von ihnen definiert werden dürfe. Wie peinlich sich vor diesem Hintergrund ihre Parteinahme für Israel und gegen die Adorno-Preisverleihung an Judith Butler ausnahm, haben sie auch nachträglich nicht bemerkt. Dass man von den Juden im Allgemeinen nur sprechen kann, insoweit ihre Feinde sich anschicken, kraft welcher Definition auch immer eine bestimmte Anzahl von Menschen als Juden zu definieren und dem von ihnen bestimmten Los zuzuführen, erheischt schon die Diskretion gegenüber allen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen positiv als Jude bestimmen. Ihre Selbstdefinitionen gehen niemanden etwas an, solange sie daraus nicht die Legitimation ableiten, anderen Juden oder, siehe Butler und Brumlik, darüber hinaus der Wahrheit unrecht zu tun.

In der Vorrede zur hebräischen Ausgabe von Totem und Tabu aus dem Jahr 1930 (11) bekannte sich Sigmund Freud positiv zu seinem Judentum unter ausdrücklicher Verwerfung aller in der Beschneidungsdebatte zusammengetragenen identitätsstiftenden Merkmale: „Keiner der Leser dieses Buches wird sich so leicht in die Gefühlslage des Autors versetzen können, der die heilige Sprache nicht versteht, der väterlichen Religion – wie jeder anderen – völlig entfremdet ist, an nationalistischen Idealen nicht teilnehmen kann und doch die Zugehörigkeit zu seinem Volk nie verleugnet hat, seine Eigenart als jüdisch empfindet und sie nicht anders wünscht.“ Freud kannte die Einwände gegen seine Haltung und plädierte für die unklare Antwort: „Fragte man ihn: Was ist an dir noch jüdisch, wenn du alle diese Gemeinsamkeiten mit deinen Volksgenossen aufgegeben hast?, so würde er antworten: Noch sehr viel, wahrscheinlich die Hauptsache. Aber dieses Wesentliche könnte er gegenwärtig nicht in klare Worte fassen. Es wird sicherlich später einmal wissenschaftlicher Einsicht zugänglich sein.“ Der von Freud häufig gebrauchte Verweis auf spätere Verifizierung seiner „unbewiesenen“ Thesen durch die exakten Wissenschaften hat er in diesem Fall wohl am wenigsten Ernst gemeint, denn er fährt so fort: „Für einen solchen Autor ist es also ein Erlebnis ganz besonderer Art, wenn sein Buch in die hebräische Sprache übertragen und Lesern in die Hand gegeben wird, denen dies historische Idiom eine lebende ‚Zunge‘ bedeutet. Ein Buch überdies, das den Ursprung von Religion und Sittlichkeit behandelt, aber keinen jüdischen Standpunkt kennt, keine Einschränkung zugunsten des Judentums macht. Aber der Autor hofft, sich mit seinen Lesern in der Überzeugung zu treffen, dass die voraussetzungslose Wissenschaft dem Geist des neuen Judentums nicht fremd bleibt.“ Die „voraussetzungslose Wissenschaft“, die er meinte, ist die Kritik an Volk, Nation und Religion, von der er gerade im entstehenden Israel hoffte, sie würde sich gegen Vorurteil und Verblendung durchsetzen. Freud hat selbst noch erleben müssen, dass seine Entfremdung von nationalen Sehnsüchten vieler Juden nach 1933 nicht mehr als Kritik an der jüdischen Nation zu halten war. Dass mit Israel eine Nation entstanden ist, die ihrem Wesen nach so alt war, dass sie nichts nachzuholen hatte und deshalb ungläubig mit allen wesenhaften Selbstzuschreibungen, seien sie zionistisch, religiös oder sozialistisch, verfuhr, hätte ihn wahrscheinlich mit dem neuen Staat versöhnt.

Die Versöhnung findet nicht statt

Während die Geschichte des Antisemitismus entgegen der Argumentation der Hetzer und Täter am Besten zeigt, dass es aufs Blut nicht ankommt, wenn Zusammengehörigkeit dekretiert wird, verfallen ausgerechnet im Deutschland des Jahres 2012 jüdische Interessenvertreter und ausgewiesene linke Feinde Israels der Faszination des Blutes.

Wie weit jüdische Verbände, aber auch offizielle Stimmen aus Israel in diesem Sommer hinter Freuds trotziges Bekenntnis, er sei dennoch ein Jude, zurückfielen, zeigte stellvertretend das Berliner American Jewish Committees: „Es geht um die persönlichkeitsbildende Identitätsstiftung für das Kind. […] Die Beschneidung ist wichtig für die Bildung religiöser und kultureller Identität.“ (12)

Das klingt so, als wollte man die deutsche Rasseideologie, dieses übers gemeinsame Blut vermittelte Lebens- und Auslöschungsrecht, nachträglich dadurch außer Kraft setzen, dass nun auch die Juden als gleiche Rasse unter anderen gelten dürfen. Dass dabei stillschweigend schon festgelegt wird, was man sich von einem wirklichen Juden erwartet, fällt schon nicht mehr auf. Auch für Juden, die aus der Reihe tanzen, soll in Zukunft gelten, was man von allen wahren Mitgliedern moralischer Gesellschaften erwartet: Auf sie alle will man das „Regime des Grundgesetzes“ (Bommarius) hetzen, sollten sie einer nicht zuletzt durch dieses „Regime“ beförderten Wurzellosigkeit weiter anhängen.

Stand die Beschneidung in Vorzeiten als empfindlichste Drohung für eine erzwungene Gesellschaft gegen die Horde, so wandelt sie sich heute zur durchs blutige Ritual verbrieften Aufforderung zur Bildung der Gegengesellschaft. Wo früher Sublimierung durch die rituelle Drohung mit Kastration und Enthauptung durchgesetzt wurde, will repressive Entsublimierung heute nicht etwa archaisch, sondern genauso autoritär wie anarchistisch vorbereiten helfen, was Gemeinschaft allein nur heißen kann: Der Kampf aller gegen alle. Was man früher bezogen auf engste Familienverhältnisse die Blutsbande nannte, soll ersetzt werden durch die Blutsbrüderschaft in der Bande. Der faszinierte Blick auf den Islam – in Angst und Bewunderung – zeigt, worauf der Widerstand gegen die „Vernunftdiktatur“ (O. Tolmein) abzielt, die in Deutschland auf Druck der Westalliierten etabliert wurde.

Dass die Juden ins Zentrum einer Debatte über die brandgefährliche Frage: Was hält uns Deutsche im Innersten zusammen? gerieten, ist zwar zu einem guten Teil jüdischen Verbandsbürokraten zuzuschreiben, die wie der unglückliche Graumann, oder die Textbausteine rezitierende Charlotte Knobloch von ihren großen Vorgängern Galinski, Bubis und Spiegel nur den Job geerbt haben. In einer Aussprache übers Blut, hätten aber wohl auch Klügere das Nachsehen gehabt. Denn solange es Israel gibt, hilft den Juden keine Brit Mila, um ihre Identität so wurzelhaft erscheinen zu lassen wie die anderer Völker. Nach der Erfüllung der scheinbaren Voraussetzung fürs Dazugehören in der Welt der Blutsbanden: dem Untergang Israels, würde sich erweisen, dass es in Wirklichkeit nie um diesen kleinen Staat ging. Dann nämlich wären weder Butler noch Brumlik mit ihren Mitstreitern in der Lage, ein längst überflüssig gewordenes Ritual gegen jene in Anschlag zu bringen, die sich mit dem scheinbar gleichen Ritual an die Neuordnung der Welt machen – als Ausweis ihres Überlebensrechts. Die siebte These lautet daher: Jeder Versuch, über Tradition, Religion oder ethische Merkmale zu bestimmen, was ein Jude oder seine ihm gemäße Gemeinschaft sei, muss sich an der einzig „wahren“ Definition von Volk und Gemeinschaft blamieren, über die die Antisemiten die Deutungshoheit haben.

Justus Wertmüller (Bahamas 65 / 2012)

Anmerkungen:

- www.cirp.org/library/psych/freud/. Das Zitat findet sich im Unterpunkt iv des II. Abschnitts, The Effects Of Nursing, Medical And Surgical Procedures.

- Dass auch ein Säugling Schmerzen empfindet, sei unwidersprochen. Schmerzerfahrungen, die zum Beispiel die Angst vor einem operativen Eingriff erst möglich werden lassen, hat er nicht.

- www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Leseprobe/KB144.Maennliche.Genitalverstuemmelung.pdf. Die Quelle ist genauso vergiftet wie der Verlag, in dem 2006 das Buch Reiks neu verlegt wurde: Der Ahriman-Verlag. Das ändert nichts an der Bedeutung von Reiks Werk.

- Strehlow hat seine Beobachtungen unter australischen Aborigines gemacht. Gleiche Bräuche finden sich bis heute zum Beispiel in Südafrika, wo sie wie bei den Polynesiern mit den Gesetzen ihrer Stammesreligion begründet werden.

- www.geburtskanal.de/index.html?mainFrame =http://www.geburtskanal.de/Wissen/B/Beschneidung_Geschichte.php&topFrame=http://www.geburtskanal.de/header.html

- www.circs.org/index.php/Library/Williamson

- Gemeint sind die in Periodika und in TV/Rundfunk erschienenen Texte und Statements, auf die ich mich beziehe und nicht das Rumoren im Netz. Solche „Belege“ sind ungefähr so schlüssig, wie die zustimmenden Kommentierungen vieler proisraelischer Einlassungen aus Presse, Fernsehen oder Rundfunk durch die Möchtegern-Breiviks im Netz als Ausweis der üblen Gesinnung der Autoren gelten zu lassen.

- Dem Autor war es wichtig, am Artikelende zu betonen, dass er beschnitten sei. Vgl. Konkret 08/2012

- Zitiert nach Thomas von der Osten Sacken in einem lesenswerten Artikel, der deshalb auch nicht in der Print-Ausgabe erschienen ist, sondern nur in der Schmuddelecke: http://jungle-world.com/jungleblog/1765/

- Brumlik hatte sich schon am 8.9.2012, natürlich in der Frankfurter Rundschau, gegen den Zentralratsvorsitzenden Graumann so aufgestellt: „Gleichwohl bricht diese bedingungslose Solidarität zumindest unter jüdischen Intellektuellen derzeit auf: In Israel sind es die Romanciers Amos Oz und David Grossmann, die politischen Publizisten und Wissenschaftler Avraham Burg, Akiva Eldar, Idith Zertal, Moshe Zuckermann und Gerschom Gorenberg, in Großbritannien der verstorbene Politologe Tony Judt sowie – soeben – der Publizist Tony Lerman, in Frankreich die Autorin Diana Pinto, in den USA Peter Beinart und eben Judith Butler, die ihre Stimmen erheben. Sie alle wollen aus einem prophetischen Impuls heraus nachweisen, dass die Siedlungs- und Besatzungspolitik Israels nicht nur ungerecht ist, sondern das Projekt des jüdischen Staates ebenso zerstört wie es die Zukunftschancen der Juden weltweit beeinträchtigt. Dass die in Israel herrschende rechtskonservative/religiöse Regierungsmehrheit diese Stimmen auch auswärtig bekämpft und unterdrücken will, ist nur zu verständlich. Die Interventionen des israelischen Botschafters in Deutschland gegen die Preisverleihung an Butler belegen das ganz offen. Ob sich die Verbände von Jüdinnen und Juden in der Diaspora weiterhin bedingungslos dem jeweiligen Kurs israelischer Regierungen anschließen, wird die Zukunft zeigen. Die Auseinandersetzung um Judith Butler stellt somit – metaphorisch gesprochen – einen Blitz, ein Wetterleuchten am politischen Horizont der Juden in der Diaspora dar.“

- Sigmund Freud: Gesammelte Werke Bd. XIV, 569, Frankfurt am Main 1999

- http://gruene-berlin.de/sites/gruene-berlin.de/files/ajc_faktenmythenbeschneidungsdebatte.pdf

SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK

Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.

Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.